Bonjour,

30 ans après, Elio Erriquez s'est libéré de son statut d'ex-otage

Il y aura trente ans jour pour jour vendredi, le 14 août 1990, Elio Erriquez retrouvait, libre, le sol helvétique après avoir été détenu en otage pendant trois cent douze jours au Liban. Au terme d’une lente et délicate reconstruction, l’ancien délégué du CICR, aujourd’hui âgé de 54 ans, a accepté de témoigner, «pour la dernière fois».

Blaise Calame

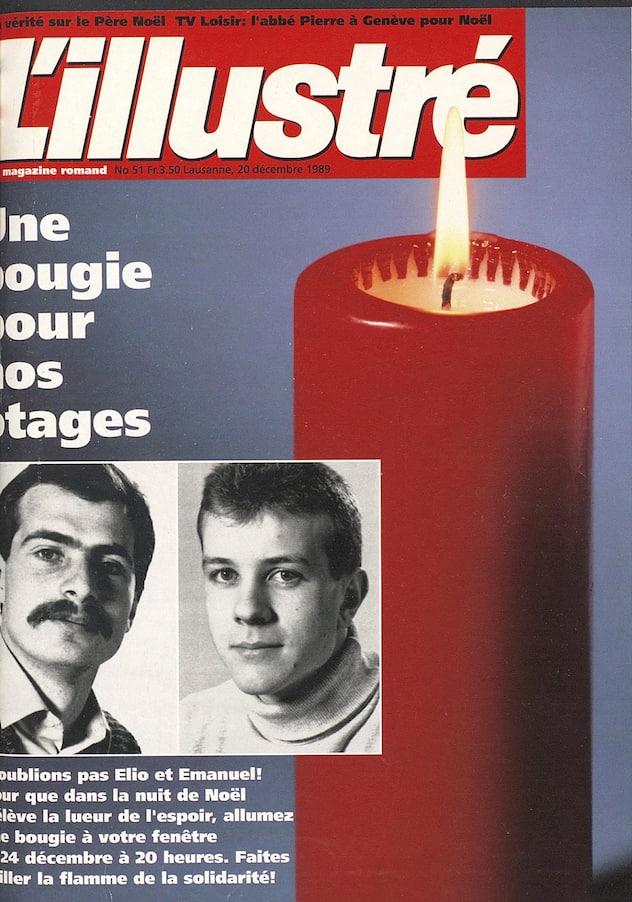

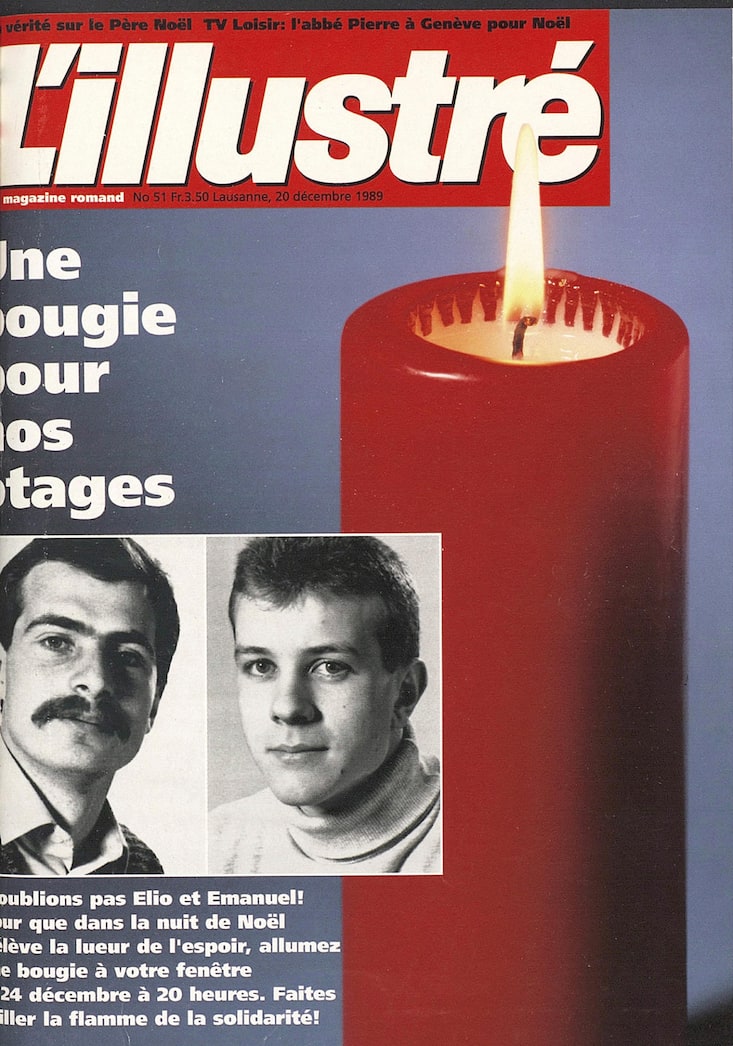

Son visage s’est arrondi. Sa silhouette aussi. Il porte maintenant des lunettes, mais l’œil est toujours vif et l’accent plus genevois que jamais. Si vous avez plus de 36 ans, son visage vous dit forcément quelque chose, tout comme celui de son collègue moustachu Emanuel Christen. Entre 1989 et 1990, les deux jeunes délégués du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont fait l’ouverture du TJ pendant trois cent douze jours! Une éternité pour l’ancien otage au Liban, un pays qu’on avait presque oublié jusqu’à l’explosion du port de Beyrouth le 4 août dernier. Elio Erriquez, 54 ans, est un survivant.

Vendredi 14 août, cela fera trente ans jour pour jour que le Genevois, ambulancier au SMUR, a retrouvé la Suisse et recouvré la liberté. «J’y pense chaque année, tout comme le 6 octobre, jour de notre enlèvement à Saïda.» On le sent encore fragile, malgré une force de résilience peu commune qui lui a permis de se reconstruire. «J’ai été très soutenu, mais j’étais le seul à pouvoir m’en sortir, dit-il. Aujourd’hui, je peux dire que je suis fier de mon parcours.» Son émotion est palpable.

Personne ne peut se mettre à ma place

Quand on a vécu enchaîné pendant trois cent douze jours, on revient de l’enfer. Le Genevois est pourtant resté fidèle à sa vocation. Il est toujours actif dans le domaine de la santé. C’est sa victoire. Depuis son retour du Liban à l’été 1990, Elio Erriquez s’est marié, a eu trois enfants – Noémie, Olivia et Alexis, âgés respectivement de 25, 21 et 20 ans –, puis il a divorcé de leur maman et, depuis, il partage la vie d’Alexandrine, une infirmière urgentiste. On le sent heureux.

Sa détention au Liban? «En toute franchise, c’est très loin, aujourd’hui, parce que j’ai fait du chemin, mais j’ai eu des hauts et des très bas.» Elio Erriquez est un être pudique. «La génération d’aujourd’hui ne sait pas qui je suis. On ne me reconnaît plus et je ne m’en plains pas», avoue-t-il. Il n’aime guère se livrer, utilisant l’humour comme rempart ou comme échappatoire. Jamais il n’a souhaité raconter sa vie dans un livre expiatoire, un documentaire ou un film. «J’ai pourtant été très souvent sollicité, avoue-t-il, mais non. Je ne me suis jamais servi de mon histoire pour obtenir quelque chose et je ne le ferai jamais.»

Il se méfie des médias. «A mon retour du Liban, j’ai été énormément sollicité: ça m’a toujours gonflé. Je voulais qu’on me laisse tranquille. Je savais que j’avais une histoire, mais ce que j’ai vécu m’appartient. Personne ne peut se mettre à ma place.»

Pourquoi témoigner aujourd’hui? «Pour tourner la page. La date s’y prêtait bien, mais surtout, c’est pour moi l’occasion de rendre hommage à tous ceux qui m’ont soutenu (ses yeux se mouillent), à ma famille et à tous mes amis qui ont, par la force des choses, partagé cette souffrance avec moi. Je ne l’ai pas choisi, mais j’ai fait partie de la vie des gens de ce pays. Plein de choses ont été faites pour me venir en aide. Je veux dire ma reconnaissance à tous ces anonymes.»

Pas besoin d’avoir fait médecine pour deviner qu’au retour du Liban l’ancien orthopédiste-prothésiste du CICR – il a quitté l’institution en 1992 – a souffert de stress post-traumatique. «Le syndrome est toujours présent, avoue-t-il, mais atténué.» Parfois, un événement insoupçonné agit comme un déclencheur. «J’ai fait beaucoup de cauchemars au début. C’est plus résiduel désormais, mais ça m’arrive encore. Dernièrement, on est allés voir «Adù», un film racontant l’histoire d’un enfant africain, réfugié, qui rejoint un camp en Espagne. Cela m’a beaucoup brassé. Ça survient sans prévenir. Raviver les souvenirs peut être un mécanisme destructeur.»

«Pendant près de dix ans, je n’ai presque rien fait pour me soigner, alors que ce stress post-traumatique m’empoisonnait l’existence. J’en étais plus ou moins conscient. Longtemps, j’ai refusé d’assumer mon statut de victime. J’enfouissais le tout. On pense pouvoir faire le chemin seul, mais c’est impossible. J’ai eu la chance d’être très entouré. Ce sont les autres qui ont tiré le signal d’alarme pour moi.»

Burn-out. Dépression. C’était inévitable. «Je suis allé voir un psychiatre, qui m’a fait beaucoup de bien au départ, puis un deuxième, plus âgé. J’avais des besoins précis, en termes d’écoute, d’accompagnement, de médication. J’ai eu besoin de quatre ans de psychothérapie et de deux psys pour arriver au bout du chemin.»

Elio Erriquez aurait pu sombrer dans l’alcoolisme ou la toxicomanie – «J’avais accès à tous les psychotropes possibles au boulot.» Il ne s’est pas perdu en route. «Pour moi, ça n’a jamais été une option, souligne-t-il. Quand on élève trois gamins, il faut savoir si on veut les accompagner ou devenir une épave.»

Ta conscience, c’est tout ce qu’il te reste

Ses enfants représentent sa «plus grande fierté». A l’image des rescapés de la Shoah, il n’a pas jugé nécessaire de les informer tout petits. Il a attendu qu’ils viennent eux-mêmes avec leurs questions. «Un soir, le cadet devait avoir 10 ans, le téléjournal a diffusé un sujet sur une prise d’otages et mon nom est apparu, se souvient-il. Pendant un temps, on a échangé tous ensemble sur le sujet. Mes enfants avaient des interrogations, des peurs aussi. Je les ai rassurés. Je pense que ça nous a tous libérés d’un poids. On n’en a plus jamais reparlé, mais je reste toujours ouvert s’ils devaient en éprouver le besoin.»

S’il reconnaît qu’à 22 ans il était «idéaliste» et désireux de «changer le monde», Elio Erriquez estime avec le recul qu’il était «trop jeune» pour partir en mission pour le CICR, au Sud-Soudan d’abord, puis au Liban. «C’était trop tôt et trop longtemps. Quand on rentre en Suisse, c’est dur. Etre constamment confronté à la souffrance, ça laisse des traces.»

Au centre orthopédique du CICR à Saïda, au Liban, Elio Erriquez rencontre son collègue alémanique Emanuel Christen. «On échangeait en anglais et un peu en français. Je ne parlais pas l’allemand.» Enlevés sur leur lieu de travail, ils resteront soudés durant toute leur détention. «Emanuel était très croyant, moi très peu, mais ça l’aidait si on faisait des prières ensemble, alors le soir, je priais avec lui. Dans de tels moments, on se raccroche à tout ce qui est porteur d’espoir.» Surtout ne pas sombrer corps et âme. «Ta conscience, c’est tout ce qu’il te reste. On peut te priver de sommeil, de nourriture, te torturer, t’empêcher d’aller pisser ou même de te lever, mais ta liberté de penser t’appartient. Il faut la préserver.»

Si le destin les a cruellement réunis durant leur captivité, la vie en Suisse les a ensuite éloignés. «On a eu beaucoup de contacts à notre retour, puis de moins en moins, confie Elio Erriquez. C’est normal. Si vous passez votre temps à gratter les plaies, ça ne cicatrise pas. Je l’ai revu l’an dernier lors d’une réception à Genève pour le 40e anniversaire de la création du centre de réhabilitation du CICR. On a brièvement parlé de notre détention, mais on a surtout échangé sur le présent, l’avenir, nos chemins de vie respectifs.»

Ce qui a été le plus difficile à vivre en détention? «L’idée que l’un d’entre nous serait liquidé pour faire monter le prix de l’autre. Cette épée de Damoclès était vraiment insupportable et pour nous, ça a duré trois cent douze jours…» Elio Erriquez n’a pas oublié non plus les simulacres d’exécution et les transferts, d’une cache à l’autre. «Lors de chaque déplacement, on nous jetait dans le coffre d’une voiture. Une fois, les ravisseurs ont dû forcer un barrage et il y a eu un échange de tirs. La mort est passée à un cheveu ce jour-là.»

L’identité des ravisseurs n’a jamais été révélée. «Je n’ai jamais vu leurs visages, confie Elio. Parmi eux, il y en avait de mauvais et de très mauvais (il rit). Avec Emanuel, on avait établi une sorte de hiérarchie. Une fois par mois débarquaient ceux qu’on appelait «les capitaines», qui faisaient taire les autres et semblaient détenir l’autorité. Les capitaines parlaient un français parfait, sans accent.»

Evidemment, quand la détention s’éternise, l’idée de s’échapper devient une obsession. «On y a pensé très souvent et on a eu quelques occasions, poursuit Elio Erriquez. Mais d’abord, on ignorait où on se trouvait et, après des mois sans marcher, enchaînés et dénutris, je vous laisse imaginer dans quel état de forme on se trouvait. Et puis admettons que tu t’évades et qu’un seul en réchappe: avoir ensuite à porter cela, c’est chaud…» Le Genevois fait le tri dans ses souvenirs: «Quand je regarde en arrière, je préfère me souvenir du chemin que j’ai parcouru depuis ma libération. C’est plus constructif.»

Les circonstances et les motivations de l’enlèvement des deux délégués du CICR restent empreintes de mystère. Une rançon de plusieurs millions de francs aurait été versée pour chacun d’eux. Pourquoi ont-ils été kidnappés? Le CICR les a-t-il sciemment exposés après le non-versement de la rançon de Peter Winkler, un autre délégué suisse, enlevé et libéré un mois après sa capture un an plus tôt? Tout cela demeure flou. A son retour, Elio Erriquez a certes obtenu un soutien financier de l’organisme, mais pas d’explications claires.

Dans son processus de résilience, à la suite de la diffusion d’un numéro de «Temps présent» vers 2010, qu’il dit avoir saboté tant il se sentait mal, Elio Erriquez fonce tête baissée au CICR, vingt ans après les faits. «J’y suis allé à quatre reprises avec un avocat, non pour porter plainte, mais pour me donner du crédit. J’avais besoin de vider mon sac. J’avais cette bombe en moi. Il fallait qu’elle explose. Ça m’a fait un bien fou!»

A-t-il obtenu des réponses? «Très peu, mais au moins, on m’a reçu et écouté. Pour moi, c’était essentiel.» On considère aujourd’hui qu’Elio Erriquez et Emanuel Christen auraient fait office de monnaie d’échange dans une sombre affaire de trafic de drogue, qui transitait par la structure médicale de Saïda. Cette dernière est du reste restée bouclée durant des mois avant leur arrivée. A sa réouverture, seul le CICR, neutre, a été autorisé à en reprendre la gestion. Elio Erriquez est recruté. «On est venu me chercher au Soudan. J’étais Suisse et orthopédiste: une denrée plutôt rare à l’époque.» La suite, on la connaît: il sera enlevé le 6 octobre 1989. A l’époque, le Liban est à feu et à sang. Une multitude d’Occidentaux y seront pris en otages.

Le Genevois n’est jamais retourné au Liban et n’envisage pas de le faire. Comment réagirait-il si l’un de ses enfants lui annonçait vouloir s’y rendre demain? (Il se crispe.) «Bonne question. Cela m’inquiéterait, c’est certain. J’aurais besoin de savoir pourquoi, où, comment et avec qui. Tout devrait être parfaitement balisé.» Résilient peut-être, mais pas amnésique.

A l’heure où Beyrouth, dans un décor de désolation, compte de nouveau ses morts, Elio Erriquez, qui a toujours refusé de réduire son expérience libanaise à sa seule détention, insiste pour rappeler que c’est aussi là-bas, au Pays du Cèdre, qu’il a vécu quelques-uns des moments les plus forts de sa vie, marqués par des rencontres avec des gens formidables. «Les Libanais ont une vraie culture de la survie. Ils reconstruiront leur capitale dévastée, confie-t-il. En tout cas, je l’espère de tout cœur.»