Bonjour,

Ces autres vies brisées par le coronavirus

Emportées par le Covid-19, des personnalités connues mais aussi des dizaines de milliers d’anonymes dans le monde, parmi lesquels de trop nombreux Romands. Quatre familles ont accepté de nous raconter leurs proches disparus, avec pudeur et émotion.

Arnaud Bédat

Bien sûr, il y a Manu Dibango, Luis Sepúlveda, Patrick Devedjian, Pape Diouf ou le chanteur Christophe, les victimes célèbres du coronavirus. Mais il y a aussi toutes celles qu’on ne connaît pas. Derrière l’implacable arithmétique des chiffres, des dizaines de milliers d’anonymes, sans nom et sans visage, un peu partout dans le monde. Et plusieurs centaines en Suisse romande. Leurs identités s’affichent parfois dans les avis mortuaires du journal local, comme des ombres illustrant nos vies si fragiles, confinées dans une crise inédite et interminable.

>> Lirel'article consacré à Jacques Reymond, mari d'Erika Hess

Ils auraient pu être nos amis, nos voisins, les amis de nos amis. On aurait pu les croiser au café, à l’arrêt de bus, dans un train ou au coin d’une rue. Des vies brisées, emportées à jamais par le Covid-19, existences fauchées par une saleté de virus dont il est parfois si difficile de dire le nom. Comme une honte qui mute parfois sournoisement en lourde chape de plomb que plus rien ne paraît vouloir entrouvrir – comme aux premiers temps du sida.

Mais les familles touchées par cette épidémie ne s’enferment pas toutes dans le non-dit: quatre d’entre elles ont accepté de nous raconter leurs proches disparus, avec leurs mots à elles, de dire l’indicible, la douleur, d’évoquer les choses vues, comme les derniers mots entendus. Pour elles, comme pour nous tous, il y a quelques semaines encore, tout était si normal en ce début d’année 2020, alors qu’une mystérieuse épidémie frappait la ville de Wuhan, en Chine.

La menace était déjà là, invisible, à nos portes. Mais on ne le savait pas encore, chacun vaquait, insouciant, à sa vie. Ils s’appelaient Belen, Bertrand, Claude et Maurice. Ils étaient de Genève, du canton de Vaud ou de Fribourg. Ils ne se connaissaient pas, mais ils sont désormais irrémédiablement liés par la même histoire.

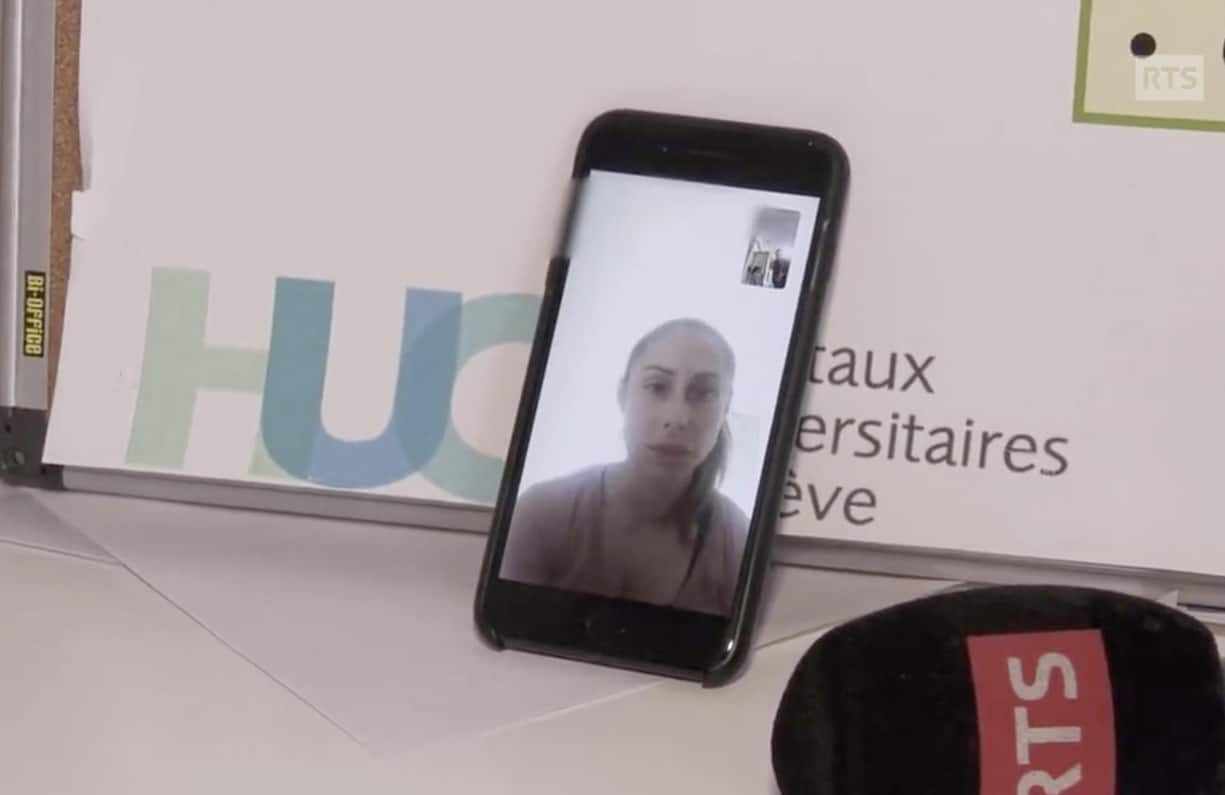

Le 22 mars dernier, une séquence a marqué les téléspectateurs de Suisse romande rivés devant le téléjournal de la RTS. Ce soir-là, Darius Rochebin, le présentateur vedette – qui confiera plus tard que ce moment l’avait ému aux larmes – lançait un reportage réalisé aux HUG, dans la zone rouge réservée aux malades contagieux du Covid-19 à Genève. On y voyait le professeur Jérôme Pugin et son équipe soignante, parlant par FaceTime à la fille d’une patiente hospitalisée dans un état critique, avec un calme et une douceur impressionnants. Mais la tension était palpable. La mort rôdait déjà et la jeune femme tentait tant bien que mal de gérer ses émotions. «On garde la connexion et on va voir votre maman?» lançait ensuite le médecin. Le reportage s’achevait sur l’image pudiquement captée du praticien, portable en main, pour que sa fille puisse la voir sur son lit de souffrance.

Belen, ma maman

Cette malade sans visage, c’était Belen Concha Lopez, 62 ans, modeste polisseuse de montres de profession, qui allait décéder six jours plus tard, au terme d’une existence qui n’avait pas toujours été facile. Originaire de Gandie, dans la région de Valence, elle était arrivée à l’âge de 16 ans en Suisse avec son frère aîné. Ne sachant quasiment ni lire ni écrire, elle avait d’abord trouvé un emploi de jeune fille au pair à Genève. Puis elle avait rencontré l’homme de sa vie et ils s’étaient mariés très jeunes, avant d’avoir trois enfants, dont le premier, une petite fille, ne survivrait pas, frappé par la mort subite. Son mari, lui, allait s’en aller il y a quelques années, après une longue et douloureuse dépression. Ils avaient divorcé mais restaient très attachés l’un à l’autre.

Depuis novembre dernier, Belen luttait contre un cancer de la moelle osseuse, mais avait de bonnes perspectives d’y survivre. Elle s’y accrochait avec foi et conviction. Ses proches la décrivent comme une vraie maman espagnole, généreuse, enjouée, vive et volubile, croyante, attachée à sa famille et à ses amis, adorant chanter et danser sur des musiques populaires de son pays natal.

Début mars, Celtia et Iria, ses deux filles, la mettent en garde contre le coronavirus, bien avant les premières mesures de confinement: «Tu feras attention, maman.» Le 12 mars, elle les rappelle pour leur annoncer qu’elle ne se sent pas bien. Ses filles lui conseillent d’aller se faire dépister. Deux jours plus tard, la nouvelle tombera comme un couperet: elle est positive. Belen reste chez elle. Mais sa santé se dégrade encore. Le lendemain, elle appelle elle-même l’ambulance, tout en envoyant des messages vocaux rassurants à ses filles: «Ne paniquez pas, tout va bien, tout est sous contrôle.» Puis, plus rien. Elle ne répondra plus au téléphone, ni à Iria, ni à Celtia, ni à personne.

«Quand j’ai appelé l’hôpital, raconte sa fille, ma maman était déjà intubée et plongée dans un coma profond. Ne pas avoir pu lui parler une dernière fois est quelque chose qui me manquera toujours. Quand le professeur Pugin me l’a montrée via FaceTime, je l’ai vue endormie, j’ai pu lui dire que je l’aimais.» Quelques jours plus tard, l’hôpital appelle. «On m’a annoncé que c’étaient ses dernières heures, qu’on allait arrêter là.» Celtia prévient sa sœur, qui vit en Irlande et réussit miraculeusement à trouver un avion pour Genève.

Elles se retrouvent toutes les deux à l’hôpital, anéanties, habillées comme des cosmonautes. «C’était un cauchemar éveillé, mais on a pu lui dire au revoir, témoigne Celtia, On lui a tenu les mains, chuchoté quelques mots.» Deux heures à peine après, Belen est partie. «Ma mère avait tellement l’espoir de rester en vie malgré son cancer, elle parlait de comment elle allait utiliser l’argent de sa retraite. On se disait qu’elle allait enfin profiter de la vie…»

Claude, un «homme juste»

Profiter de la vie. Dans le domaine familial de 20 hectares de Champtauroz (VD), Claude Chevalley, retraité actif de 72 ans, n’imagine pas autre chose. Il pense revenir bien vite dans sa Broye vaudoise, en ses terres qu’il affectionne tant et dont il connaît les moindres recoins. Cet heureux grand-papa de quatre petits-enfants, conseiller municipal de son village, doit subir une petite intervention chirurgicale à un pied, due à son diabète. Le 28 février, il entre confiant à l’hôpital d’Yverdon, à une date où on ne parle pas encore vraiment du coronavirus.

«Il a été contaminé là, c’est certain», témoigne sa fille Sonia. L’opération se déroule normalement, mais, le 19 mars, il commence à se sentir mal. Claude ressent beaucoup de fièvre, jusqu’à 40°C. Très vite, un test révèle qu’il est positif au Covid-19. Tout va dès lors se dégrader irrémédiablement. Les poumons, le cœur, les reins… «J’aimerais t’y voir», souffle-t-il au téléphone à sa fille qui tente de l’encourager.

Enfermé dans sa souffrance, il murmure à son épouse, Gladys: «J’ai l’impression d’être en prison.» Il faut dire que toute sa vie, Claude Chevalley l’a passée au grand air, dans son domaine de Champtauroz, où il est né et où il a grandi. Il connaissait par cœur le nom de tous les arbres et de toutes les fleurs, adorait les grandes balades en forêt et dans les champs. Travailleur acharné, ancien vendeur de produits antiparasitaires, «il bossait jour et nuit», rapporte sa fille. C’était aussi un bon vivant, «un homme juste», insiste Sonia, très attaché aux siens, affectionnant les grandes tablées, toujours la main sur le cœur.

Le 4 avril, sa famille a pu lui dire au revoir à l’hôpital d’Yverdon. Une heure après leur départ, il était mort. «On l’avait quitté en bonne santé deux semaines plus tôt, on l’a revu pratiquement sur son lit de mort», lâche sa fille. Mais une autre épreuve est à venir: «Nous n’avons jamais vu les pompes funèbres, on a parlé au téléphone, ils ont refusé de venir. Mais ils sont venus amener ses cendres. Sans un seul mot d’empathie. C’était comme si nous étions des pestiférés…»

Les Chevalley s’étonnent aujourd’hui que personne ne leur ait proposé un soutien psychologique. Pour la veuve de Claude, ce sera à travers une dame de Prométerre, qui lui apportera assistance et réconfort, mais surtout une hypnothérapeute de Payerne qu’elle décide d’aller consulter seule. «J’ai vu débarquer une femme dévastée dans mon cabinet, complètement perdue», se souvient Olivia Gamboni, qui l’aide désormais à mieux faire son deuil. «Sans trahir de secret, je crois pouvoir dire qu’elle va mieux. Elle se reconstruit en communiquant d’une manière intérieure avec son mari.»

Bertrand, parti seul

Ne pas pouvoir dire au revoir à ses proches, une blessure béante pour la majorité des familles touchées par le coronavirus. A Neuchâtel, Grégoire Corthay peut en témoigner lui aussi: «Mon père est mort le 3 avril dernier seul dans son EMS à Versoix, sans sa famille à ses côtés. Ma mère a été prévenue en chemin, dans la voiture, alors qu’elle avait été appelée en urgence pour venir lui dire un dernier adieu. Elle avait pu le voir la veille après trois semaines sans contact, toutes les visites étant interdites.»

Bertrand Corthay venait de fêter ses 80 ans, le 8 mars dernier. Il était usé par le grand âge, le cœur fragile, avait perdu son autonomie, mais personne ne l’imaginait partir aussi vite. «C’est probablement le personnel de l’EMS qui l’a infecté», témoigne encore son fils, sans jeter la pierre au personnel qui s’est dévoué sans relâche à son chevet.

Cet esprit vif et brillant, «un vrai défenseur de la veuve et de l’orphelin à l’humour ravageur», sourit son fils, aura vécu presque toute sa vie à Céligny (GE), non loin de l’aéroport où il aura accompli l’essentiel de sa vie professionnelle comme ingénieur responsable de la piste. C’était un amoureux de la chanson française, fan de Brassens, qu’il avait vu sur scène, mais aussi de Jacques Brel, qu’il regrettera toute sa vie de n’avoir jamais osé aborder à Cointrin quand il prenait des cours de pilotage. Mais aussi des contestataires comme Renaud, Ferrat et Higelin, en homme de gauche revendiqué et grand lecteur de Hara-Kiri. C’était aussi un cinéphile jamais rassasié, admirateur de Truffaut et de Godard. Fou de navigation aussi, sur son lac «de Genève», bien sûr, où il aimait mouiller sur un voilier qu’il avait rénové.

La veille de sa mort, son fils avait pu aussi le voir une dernière fois: «Il était inconscient, gémissait un peu, toussant parfois, le teint très pâle. Je lui ai parlé un peu, je lui ai pris la main et je lui ai passé un peu de musique. J’ai beaucoup pleuré aussi.»

Momo, l’humour toujours

Des larmes aussi, en pagaille, à Charmey (FR), où une figure aimée loin à la ronde a été fauchée par le Covid-19 à l’âge de 73 ans. Tout le monde l’appelait Momo, Maurice Senn pour l’état civil. Il était venu couler une retraite heureuse en Gruyère, après trente-six années passées aux Services industriels de Genève, où il était très fier d’avoir été un des responsables du jet d’eau.

«Il avait découvert la région dans les années 70, se souvient son vieux copain Francis Antoine Niquille, quand il était venu rejoindre sa sœur dans un chalet à Jaun. C’est devenu sa patrie d’adoption. On l’a vite retrouvé très actif dans le milieu sportif, comme footballeur à Charmey puis vétéran à Choulex, et enfin comme responsable de la buvette du club.» Il aimait Brigitte Bardot, Roger Federer et Michel Sardou. Adorait bien manger, détestait les hypocrites et prétendait n’avoir qu’un seul défaut: avoir la langue trop bien pendue.

A la mi-mars, il avait encore effectué une grande balade avec le Golden Pass à travers les Alpes et s’était amusé d’être seul dans le train. Puis il s’est senti mal, quelques jours plus tard, avec beaucoup de fièvre. Ses voisins l’ont vu partir en titubant de chez lui le 1er avril, se hissant dans sa voiture et conduisant tant bien que mal jusque chez son médecin qui ordonna aussitôt son hospitalisation. Sur le chemin de l’hôpital, il appelle une dernière fois sa sœur, Rita: «La seule chose de positif, c’est que j’ai perdu 4 kilos et que je ne peux plus prendre l’apéro.» L’humour Momo.

Deux jours plus tard, il rendait son dernier soupir. A Genève, sa sœur se dit, avec fatalité, que «c’était son heure» et que son frère est peut-être mieux aujourd’hui là où il est que dans une chaise roulante, amoindri, diminué, peut-être même amputé d’une jambe. Les médecins ne lui avaient pas caché que s’il s’en sortait, il ne serait plus le même. «Il ne l’aurait jamais supporté», murmure-t-elle, la voix brisée.