Bonjour,

Daniel de Roulet: «Je suis pour une certaine opacité dans le couple»

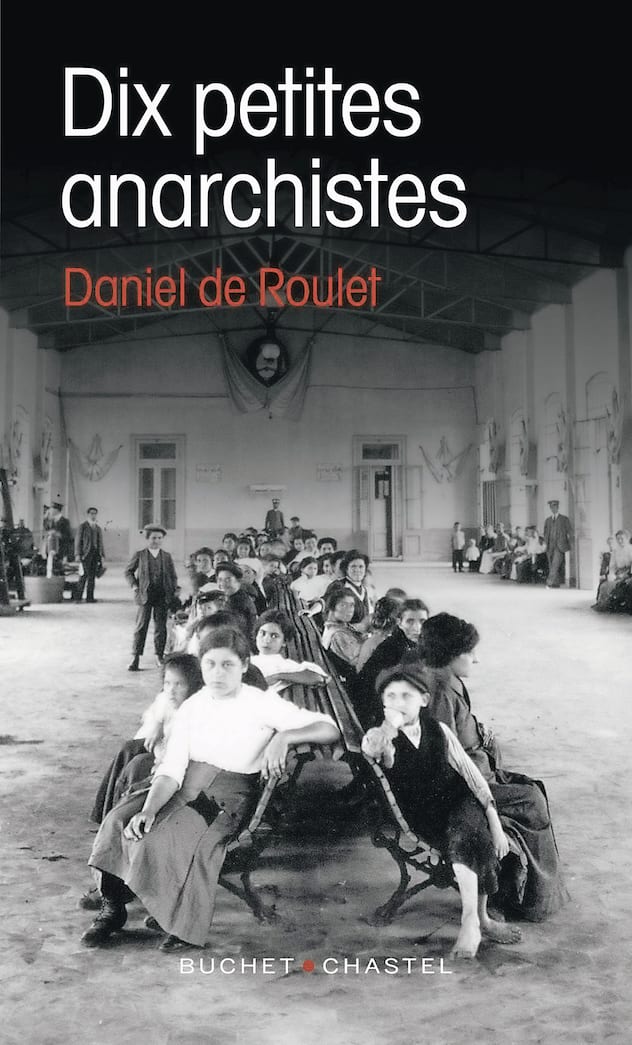

Récompensé du Prix CiLi 2019, «Dix petites anarchistes», le dernier livre de Daniel de Roulet, révèle un écrivain féru d’histoire, de voyage, et qui n’a pas oublié sa jeunesse dans le Jura bernois. Rencontre avec un passionné, prolixe et cultivé.

Jean-blaise Besencon

- Vous avez écrit une trentaine de livres, lequel recommanderiez-vous à quelqu’un qui n’en a encore lu aucun?

- Daniel de Roulet: C’est toujours le dernier qui me plaît le plus, parce que pendant que je l’écris, je me dis toujours que je dois faire mieux que le précédent. Donc pour le moment, ce sont les Dix petites anarchistes. Il raconte assez bien qui je suis.

- L’histoire commence en 1851 à Saint-Imier, le pays de votre enfance…

- Oui, même si je suis né à Genève. J’avais 6 mois quand mon père, pasteur, a été envoyé à Saint-Imier. J’y ai fait mes écoles et j’ai l’accent jurassien, c’est le seul aspect de mes origines dont je sois fier.

- Vous évoquez le passé anarchiste de Saint-Imier, qui plaît à l’écrivain engagé que vous êtes…

- Je ne me revendique pas comme un anarchiste mais comme quelqu’un qui a de la sympathie pour des femmes qui se sont efforcées de s’en sortir et qui n’ont pas mené une vie de vaincues comme on en avait souvent au XIXe siècle. Les régions horlogères étaient très pauvres et les femmes souvent contraintes de s’exiler pour survivre. A Saint-Imier, la culture ouvrière est toujours très forte. Des bornes rappellent l’histoire du village, la présence des anarchistes, leur fameux premier congrès en 1872… Vous ne trouvez pas ce genre de plaque à Lausanne ou à Genève, où l’on célèbre plutôt l’histoire des puissants. Moi, j’avais envie de raconter l’histoire de ceux qui n’étaient pas les puissants de l’époque.

- Quels souvenirs ont marqué votre enfance?

- A l’époque, l’église était vraiment au milieu du village. Et le pasteur devait être aussi bien copain avec les patrons, les Longines, les Heuer, qu’avec les plus misérables du village, ceux qui se cuitaient et qui venaient le soir à la cure pour voir s’il n’y avait pas un lit pour dormir. Le pasteur avait alors une vraie fonction sociale. Un enfant qui grandit dans ce milieu-là se rend très vite compte qu’il y a des pauvres et puis des riches, des différences de classes dans la société suisse. Ça m’est resté.

- Qu’est-ce que vous ont transmis vos parents?

- Mon père était croyant, évidemment, mais comme j’ai abandonné la foi vers 16-17 ans, je ne peux pas dire qu’ils m’aient transmis des valeurs chrétiennes. Plutôt une certaine morale, qui dit qu’il y a des choses que l’on fait et d’autres que l’on ne fait pas. Quand on ne croit pas en Dieu, c’est difficile de savoir d’où vient la morale. C’est plus facile quand il y a des commandements. Pour moi, le protestantisme, c’est presque laïque, on te dit: «Voilà ce qu’il faut faire, et puis démerde-toi…» C’est un peu ça que mes parents m’ont transmis. Et aussi l’importance des livres: fais-toi tes idées par toi-même en lisant des livres, comme mon père s’était fait les siennes en lisant la Bible. La culture des livres, ça vient du pasteur.

- Mais vous n’êtes pas devenu écrivain tout de suite…

- Non. J’avais eu, entre 13 et 20 ans, une période très productive mais, après, plus rien. La cassure avait eu lieu vers 1968. A l’époque, je considérais même que l’écriture, la fiction particulièrement, était une chose qu’il ne fallait pas faire. On voulait s’employer à des choses concrètes, bien réelles, toucher la matière. C’est pour ça que je suis parti en architecture…

- Et pourquoi n’avez-vous pas poursuivi?

- Parce que j’étais très mauvais! J’ai bien travaillé quelques années au Tessin, construit quelques villas, mais ce n’était pas pour moi. Mon fils, lui, est devenu un très bon architecte!

- Vous vous lancez alors dans l’informatique…

- Oui, mais je n’ai pas fait d’études d’informatique, personne n’en avait fait à l’époque. Pourtant, les premiers informaticiens bénéficiaient d’un prestige social extraordinaire. Nous étions tout de suite intégrés à la direction. Aujourd’hui comme informaticien, vous êtes un manœuvre.

- Et en 1994, à 50 ans, vous prenez une retraite anticipée…

- En réalité, je me suis fait foutre dehors. Mais heureusement, j’avais des livres à écrire, parce qu’on se sent inutile quand on se retrouve à la retraite si jeune. Je suis toujours touché par les gens que l’on voit le matin dans les bistrots, des gens que l’on a jetés parce que plus personne n’a besoin d’eux. C’est un fait que l’on ne réalise pas aussi longtemps que l’on a du travail. Moi, j’ai eu la chance d’avoir bien gagné ma vie. Maintenant, je peux la dépenser.

- Croyez-vous toujours pouvoir changer le monde?

- J’ai eu une période messianique pendant laquelle je pensais qu’il y aurait le Grand Soir, après lequel on pourrait refaire le monde. Aujourd’hui, je me sens plus proche des anarchistes du XIXe siècle. Ils ne revendiquaient pas le pouvoir mais la possibilité d’expérimenter des choses nouvelles. Ces dernières années, je trouve extraordinaires des mouvements comme Occupy Wall Street ou Notre-Dame-des-Landes, quand des gens peuvent librement réfléchir à de nouvelles formes d’organisation sociale. L’anarchiste ne veut pas prendre le pouvoir, il dit simplement qu’il ne faut pas qu’il y ait de pouvoir.

- Vous n’êtes jamais en panne d’inspiration?

- Non, j’ai tellement d’histoires dans la tête! C’est un bienfait. Je ne comprends pas certains jeunes collègues qui, à 25 ans, publient déjà leurs mémoires. Mais qu’est-ce qu’ils vont bien pouvoir raconter après? Ils vont nous raconter un quartier de New York sans y avoir vécu, à partir d’articles de journaux, parfois même de séries télé… Moi, j’ai vécu et travaillé dans un hôpital de New York et j’ai encore plein de choses vécues à raconter. Notamment sur la chirurgie par robotique.

- Vous accumulez les carnets de notes?

- Maintenant, je prends des notes, chaque jour, pour me souvenir des événements, mais c’est vraiment pour moi. Ce n’est pas ma vie intellectuelle. C’est peut-être une conséquence de mon éducation protestante, mais je n’aime pas Amiel et, d’une manière générale, tous ces écrivains entièrement tournés sur eux-mêmes. Moi, je ne me trouve pas assez intéressant pour raconter tous les jours mes petites pensées…

- A l’exception notable de «Terminal terrestre», que vous publiez en 2017, le journal d’un voyage de la Terre de Feu à l’Alaska en compagnie de votre femme…

- Au départ, c’étaient des lettres que je lui ai écrites tous les jours pendant huit mois. Et que je lui ai données à la fin. Elle est violoniste, elle a l’habitude de voyager; moi aussi, mais c’est quand même dur de faire tous les jours des choses que l’on n’a pas l’habitude de faire, même avec une femme que vous aimez. Ma stratégie d’évitement, ça a été de lui écrire des lettres…

- Mais pourquoi écriviez-vous en cachette?

- C’était nécessaire, sinon ça aurait été du voyeurisme. Je n’avais pas envie de lui raconter ce qu’on voyait tous les deux, je n’avais pas besoin de lui dire qu’aujourd’hui on avait vu ceci ou cela, puisqu’elle l’avait vu. Donc il fallait raconter ce qui se passait entre nous.

- Vous évoquez le «secret d’un couple qui dure», quel est-il?

- Moi, je suis pour une certaine opacité dans le couple. Chacun peut avoir ses histoires mais je ne pense pas que ce soit très bien de se les raconter… Donc je ne connais pas le détail de la vie sentimentale de ma femme comme elle ne connaît pas le détail de la mienne. Mais nous avons un jour décidé de faire un enfant ensemble et nous avons alors pris un engagement fort, celui de l’élever ensemble jusqu’au bout. Ça a été parfois dur, on a connu des crises, mais on n’a pas transigé sur notre engagement.

- A un moment du voyage, votre femme cherche à s’appuyer sur vous et vous écrivez «Non, pas déjà!», comme une terrible angoisse de vieillir…

- Je chercherais en vain quelqu’un qui arrive à 75 ans sans se poser la question de sa propre fin. On est de plus en plus confronté à différents petits signes, comme un genou qui craque. En couple, on commence à se demander qui va devoir s’occuper de qui. C’est facile de dire: «Si je vais mal, tu me tires une balle» ou: «Si j’ai alzheimer, c’est bien égal, tu me mets dans un asile», mais quand ça arrive, ce n’est pas évident, ça nécessite beaucoup de discussions.

- De plus en plus souvent, en vous regardant dans la glace, vous vous dites: «Je ressemble à mon père.»

- J’ai une petite théorie: jusqu’à 40 ans, on a la gueule que nos parents nous ont donnée et puis un peu le look de la génération. Je ne parle pas de beauté mais, jusqu’à 40 ans, vous êtes responsable de ce à quoi vous ressemblez. Et puis, vers 60-65 ans, l’âge vous rattrape, vos traits tombent, votre nez grossit et vous vous retrouvez avec la tête de vos parents. C’est une partie de la difficulté à accepter la vieillesse: on ne modèle plus son propre corps. Bon, ce n’est pas tragique non plus et je ne suis pas nostalgique. Mais on peut être mélancolique, c’est-à-dire un peu tristounet de voir comment va la vie. De toute façon, à la fin, c’est une défaite, mais on peut toujours prendre la défaite tranquillement.

DANIEL DE ROULET EN 4 DATES

1944: naissance à Genève.

1975: incendie le chalet d'Axel Springer, au-dessus de Rougement.

1991: publie son 1er livre, consacré au peintre Ferdinand Hodler.

2011: Prix Marcel-Aymé pour son «Esthétique de la course à pied».