Bonjour,

Florence Aubenas: «J’aime le fait de ne pas savoir comment ça va finir»

Que ce soit sur le front ukrainien, au sein des carrefours occupés par les «gilets jaunes» ou en partageant le quotidien de femmes de ménage sur des ferrys, Florence Aubenas raconte son époque avec talent et humanité. De passage en Suisse, la journaliste française évoque avec passion ce métier qui lui colle à la peau.

Patrick Baumann

Florence Aubenas ne fera jamais de politique. On lui a déjà proposé un poste d’ambassadrice. Elle a refusé.

Olivier Corsan/Maxppp/KeystoneElle est grand reporter au «Monde» mais a aussi travaillé pour «Libération» et «Le Nouvel Observateur». Sa plume est imagée, littéraire, mais aussi précise que le poinçon d'un horloger quand il s'agit de consigner le détail qui va éclairer soudain une trajectoire humaine, une réalité sociale. De passage à la Fondation Jan Michalski pour parler de son dernier livre, un recueil d'articles couvrant ces huit dernières années, celle dont le temps est toujours compté nous a accordé un entretien exclusif. Où elle évoque sa passion pour Simenon, mais aussi le fait surprenant que son plus grand traumatisme n'est pas lié à l'enlèvement dont elle fut victime à Bagdad en 2005, mais à une expérience du vide vécue quelques années auparavant en Afrique. Confidences.

- Qu'est-ce qui relie entre eux les articles que vous avez choisi de publier dans ce dernier livre?

- Florence Aubenas: Le mot guerre: il y a eu la guerre contre le terrorisme, la guerre contre le covid, les «gilets jaunes»… On s'est rendu compte avec mon éditeur que ce mot revenait sans cesse. On a construit le livre autour de cette montée en tension puisque la guerre en Europe a éclaté après. Nous avons choisi des articles qu'on pouvait relire, qui font histoire. C'était intéressant aussi de mettre en évidence notre capacité à oublier. Oublier l'espoir que les gens ont mis en Macron, le fait qu'on a tous eu peur de mourir avec le covid. Je voulais garder le côté «exercice sur un fil», c'est ce que j'aime dans le journalisme, le fait de ne pas savoir comment ça va finir, comment va finir l'Ukraine, le terrorisme, de ne pouvoir mettre le mot «fin» sur aucune de ces histoires.

- On découvre dans la préface de ce livre, que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas vos 157 jours de captivité comme otage en Irak qui vous ont le plus traumatisée, mais un matin de 1996 quand vous vous réveillez dans une chambre d'hôtel au Burundi et que vous perdez tous vos repères...

- A l'époque, j'enchaînais les départs. Comme je l'écris, c'était partir, revenir, partir et surtout ne jamais reprendre son souffle. Ce matin-là, j'étais dans un univers familier, je voyais mon ordinateur, mon sac de voyage, j'étais en reportage, mais dans quelle ville? Pour quel événement? Rien ne me revenait en tête, pas un indice, c'était très traumatisant. Je n'étais plus capable de saisir le réel.

- Vous écrivez que ce dernier livre est né de ce matin-là. Pourquoi?

- Partir, revenir, c'est toujours ma vie aujourd'hui, mais je voulais garder en mouvement ces visages et ces lieux. Savoir où nous étions et où nous sommes. Quand j'ai fini de me réveiller dans cet hôtel, j'ai noté dans mon carnet de reportage tout ce qui m'entourait, la couleur des murs, le numéro de la chambre, le nombre de placards. Le moindre détail devenait essentiel, une nécessité vitale. Je me suis promis de ne plus jamais oublier où je suis.

- Vous n'avez jamais revécu ce genre d'événement?

- J'ai failli rechuter deux ou trois fois, notamment en Ukraine. ll y a cette espèce de petit tremblement où vous vous demandez où vous êtes, et pourquoi, et ça, c'est ma hantise. Parce que je considère que c'est méprisant pour les gens autour de vous de ne plus savoir où vous êtes. Du coup, je fais toujours attention à ne pas partir trop longtemps.

- Vous avez suggéré un jour que chaque journaliste devrait avoir lu «Le bourgmestre» de Furnes de Georges Simenon, un auteur que vous chérissez et qui a vécu à Lausanne, non loin d'ici. Pourquoi ce livre?

- C'est un puzzle social raconté remarquablement. Un bouquin bouleversant. Ce qui est extraordinaire, et qui fait de Simenon un grand écrivain, c'est que tous les gens parlent de la même façon dans ses livres. Le bourgmestre parle comme le pêcheur de crevettes. Simenon ne fait pas de fautes de français exprès pour montrer que la personne est de basse extraction et, pourtant, on sait parfaitement qui parle. C'est, pour moi, un tour de force extraordinaire.

- Cela vous sert dans votre travail?

- Oui. C'est très important en tant que journaliste de réussir à faire ça. Le plus grand danger de notre métier, c'est quand on ouvre les guillemets! Un moment terrible: est-ce que vous allez trahir ou pas la personne en face qui vous fait confiance? On sait qu'on va devoir condenser sa pensée. Et si elle fait une faute, la met-on? C'est tentant de jargonner, on pense que ça va mettre de la couleur. En fait, ça en enlève!

- C'est une faute de jeunesse?

- Oui, quand on est jeune journaliste, on va chercher le petit buzz, le petit «putain merde», on pense que c'est cela qui est drôle, alors que ce n'est pas drôle du tout.

- Vous avez des regrets d'avoir blessé quelqu'un?

- Oui. C'était sur un fait divers en France, un jeune homme avait mitraillé ses copains dans une classe à Vichy. J'arrive au lycée. Je tombe sur sa petite amie. C'était la meilleure élève de la classe. Avec mes gros sabots, je mets en valeur cet aspect-là, à tort, je me disais que cela prouvait que le gars n'était pas un marginal. La fille m'appelle en pleurant le lendemain en me disant qu'elle est meurtrie, très blessée, alors que j'avais au contraire l'impression de l'avoir mise en majesté. Elle avait eu le sentiment d'être désignée comme la petite chouchou de la classe. Après cela, je me suis toujours promis de faire attention à ce que j'écris, y compris quand on veut être déférent. On peut blesser les gens par un mot que l'on ne devine pas.

- Quel genre d'adolescente étiez-vous?

- Assez classique, c'est-à-dire fâchée contre mes parents, boudeuse, m'enfermant dans ma chambre, rentrant trop tard. Tous les travers de l'adolescence, je les ai eus!

- Un père ambassadeur, décédé fin 2022, une mère journaliste et féministe, que vous ont transmis vos parents qui vous sert encore aujourd'hui dans votre vie de femme et de journaliste?

- Deux choses très importantes. Le fait que rien n'est interdit si c'est bien.

- C'est-à-dire?

- On avait une grande bibliothèque où tous les livres étaient en libre accès quel que soit notre âge. J'adore Nabokov mais j'aurais pu lire «Lolita» à 10 ans si j'avais voulu. J'ai d'ailleurs lu certains livres très jeune, sans comprendre exactement de quoi il s'agissait. Mais ce que cela vous transmet, c'est que vous êtes en relation avec quelque chose de fort même s'y vous n'y comprenez goutte. Je me souviens avoir lu «Madame Bovary» et savoir que j'étais en contact avec quelque chose de magique. Je le relis d'ailleurs très régulièrement. C'est ce que mes parents m'ont transmis et c'est une formidable transmission: ce qui est grand peut être transmis à tout âge! Et la seconde chose, c'est le fait d'être à l'aise avec tout le monde. Quel que soit son statut social.

- Les repas de famille devaient être assez animés?

- Oui. C'était un milieu international éclectique. Il y avait des gens de toutes nationalités. C'était une chance.

- Que vous ont dit vos parents quand vous avez reçu la Croix de commandeur des Arts et des Lettres?

- Je crois qu'ils ne le savent pas. Ce n'est pas très bien vu, en France, pour les journalistes, d'avoir une décoration. J'ai évité de faire une cérémonie. Bon, certains de mes collègues ne sont pas dans cet état d'esprit… (Sourire.)

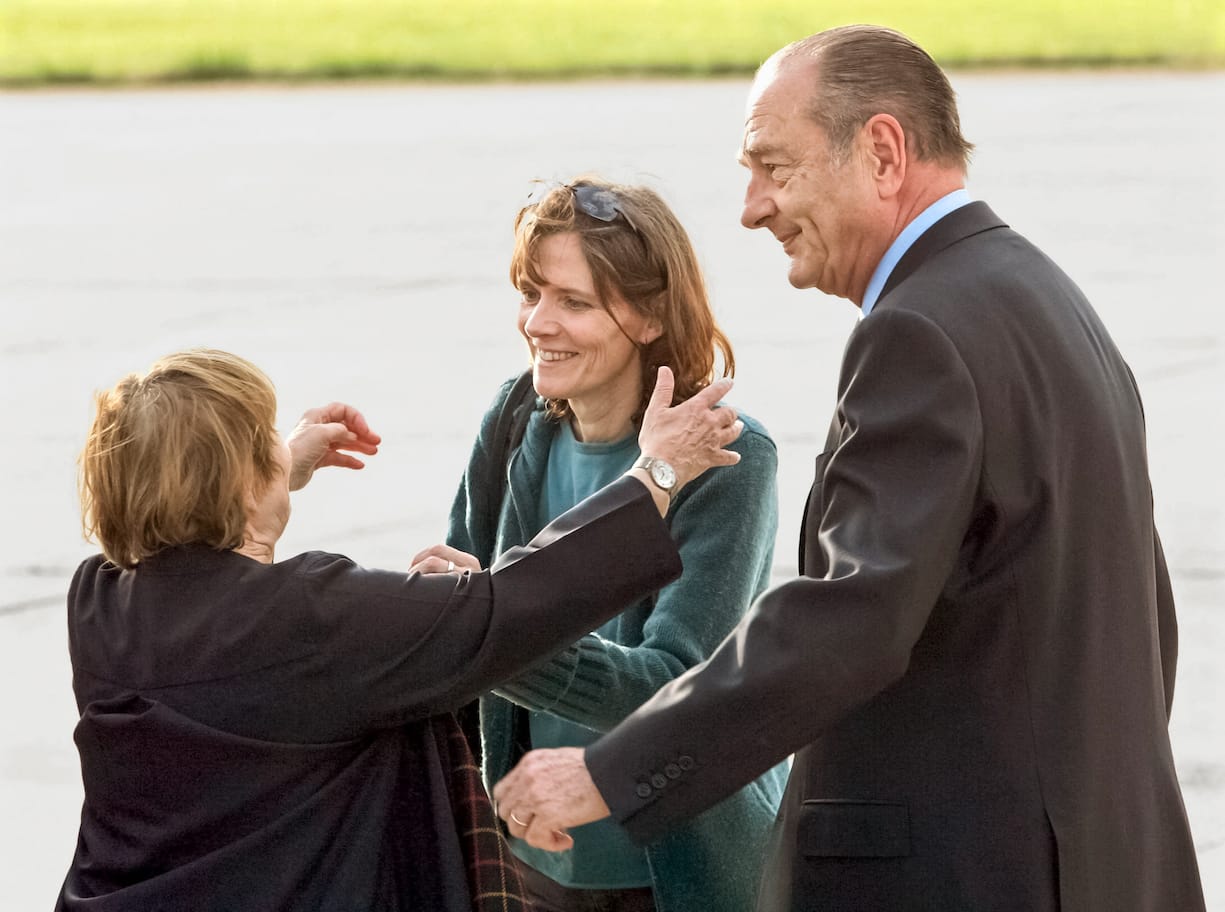

Le 12 juin 2005, elle est accueillie par sa mère et le président Chirac à Paris après avoir été retenue en otage en Irak durant cinq mois. Elle avait été enlevée à l’Université de Bagdad lors d’un reportage sur les réfugiés de Falloujah.

Patrick Kovarik/AFP

Le 12 juin 2005, elle est accueillie par sa mère et le président Chirac à Paris après avoir été retenue en otage en Irak durant cinq mois. Elle avait été enlevée à l’Université de Bagdad lors d’un reportage sur les réfugiés de Falloujah.

Patrick Kovarik/AFP- Nous faisons cette interview dans une bibliothèque. Vous avez publié beaucoup de livres, mais vous n'avez jamais franchi la frontière du roman, pourquoi?

- La fiction ne m'intéresse pas du tout. J'aime écrire, ça, c'est sûr, mais ce que j'aime dans le journalisme, c'est la vie de journaliste. J'aime aller quelque part, traîner mes guêtres, ne pas savoir ce que je vais trouver, être déçue ou au contraire trop contente. Quitter qui on est pour entrer dans un autre univers, un autre pays, la vie d'autres personnes. La fiction m'enfermerait dans une pièce. Pour «L'inconnu de la poste», j'ai adoré aller passer six mois dans ce petit village de Montréal-la-Cluse, dans l'Ain.

- Vous avez noué des liens avec le principal suspect, l'acteur Gérald Thomassin, qui fut d'ailleurs emprisonné avant d'être libéré. Il a disparu le jour de la reconstitution du meurtre. Vous aviez rendez-vous avec lui. Cela vous hante encore?

- Bien sûr. J'avais pris une année sans solde pour enquêter sur ce meurtre. J'y allais pendant mes vacances, tout mon temps y passait. Plus que jamais j'aimerais retrouver Gérald. D'ailleurs, je vais le retrouver. Malheureusement mort, à mon avis.

- Vous gardez souvent des liens avec ces personnes dont vous avez raconté le destin?

- Oui. Je suis restée copine avec certaines des femmes de ménage du livre «Le quai de Ouistreham». La semaine dernière, j'ai eu au téléphone deux personnes de Montréal-la-Cluse. Cela prend beaucoup de temps mais je ne m'en plains pas, au contraire. J'aime le côté village. Mon propre village. Etre entourée de gens d'horizons divers. C'est aussi une manière de ne pas tomber dans ce biais propre à chaque profession, ne fréquenter que des collègues. Un de mes grands plaisirs, c'est de passer en revue la liste de mes contacts téléphoniques, en me disant: «Ah oui, je me souviens!» Ou: «Untel, c'était ça.» Je l'ai fait encore dans le train aujourd'hui, j'adore ça!

- Vous écrivez sur des gens, les «gilets jaunes», les caissières de supermarché, qui, la plupart du temps, ne lisent pas «Le Monde». Est-ce un paradoxe?

- Oui, j'en conviens. Comme le rapport aux médias, qui a muté. Aujourd'hui, les gens regardent des chaînes de TV qu'ils détestent, mais ils les regardent tout en insultant les gens qui les font. Avec les «gilets jaunes», ce qui m'a touchée, c'est qu'ils voulaient que j'amène le journal aux ronds-points, il fallait le toucher. Un peu comme s'il s'agissait d'un diplôme!

- A force de dénoncer certaines injustices sociales, vous n'avez jamais eu envie de vous engager plus concrètement, de sortir de ce rôle d'observatrice?

- Je l'ai fait. J'ai donné des coups de main à ATD Quart Monde. J'ai présidé durant trois ans l'OIP (Observatoire des prisons); les détenus, pour le coup, sont vraiment les oubliés permanents de tout, ceux dont la voix ne porte pas. Je viens de lancer avec des amis une association sur le grand âge. Ce qui m'intéresse dans ce genre d'engagement, c'est d'être dans les angles morts de la société. Je serais incapable de faire de la politique, et cela ne m'intéresse pas du tout!

- Si Emmanuel Macron vous appelle demain pour être ministre de la Culture, comme le fut une autre journaliste, Françoise Giroud?

- Je dirais non. Je ne prends pas de postes gouvernementaux!

- Mais on vous l'a proposé?

- Oui. Pas un ministère, mais d'être ambassadrice.

- Aucune hésitation, franchement?

- Aucune. Je ne suis pas diplomate, dans tous les sens du terme. Devoir répondre de mes paroles, parler sur commande... j'aurais été une très mauvaise ambassadrice. J'aime montrer là où ça ne marche pas, où il y a besoin de visibilité.

- Et aucun regret non plus d'avoir tout sacrifié sur l'autel du journalisme, notamment une vie de famille avec des enfants?

- Non. J'étais consentante. Mon métier remplit 100% de ma vie.

- Vous êtes une icône pour beaucoup de jeunes journalistes. Que conseillez-vous à ceux qui aimeraient marcher sur vos traces?

- De trouver leur propre pas. Personnellement, j'admire des gens qui sont à l'opposé de ce que j'écris.

- Comme qui?

- Joan Didion (ndlr: romancière et journaliste américaine). J'adore sa façon de faire du journalisme, qui n'a rien à voir avec la mienne. Je suis toujours curieuse de la façon dont les autres écrivent, attaquent un papier, trouvent un angle… C'est important pour les jeunes de trouver ce qu'ils aiment faire. Dans ma famille, tout le monde pensait, quand j'ai dit que je voulais devenir journaliste, que j'allais devenir critique littéraire. J'aurais pu. Mais il faut se laisser porter là où le vent nous mène. J'ai commencé par les faits divers. Je n'ai jamais pensé de ma vie écrire sur des faits divers. Ni partir au Rwanda ensuite. Il faut lâcher prise à un moment et faire ce vers quoi vous êtes poussé.

- Les jeunes générations, les études le montrent, ne sont plus d'accord de tout sacrifier sur l'autel du travail. Qu'en pensez-vous?

- Au «Monde» aussi, les jeunes journalistes veulent un travail plus encadré au niveau des horaires. Plus de temps libre pour aller chercher les gamins à l'école. Ce sont des évolutions différentes. Pour ma génération, la chance, c'était de travailler. Je suis née avec la pilule, les comptes en banque pour les femmes, le droit de vote, le «kit femme libre» était donc déjà disponible. Mais se dire: «Allez, je me laisse aller dans le boulot, je n'aurai pas d'enfant, je m'en fiche», c'était une telle liberté que je ne voulais pas la laisser passer. C'était ma bataille et celle d'une partie de ma génération de dire: «Je n'irai pas chercher les enfants à l'école!» Y compris pour celles qui en avaient!

- On peut tout de même arriver à concilier les deux en 2023?

- Oui. A ceux qui pensent «Je n'ai pas fait des enfants pour que quelqu'un d'autre aille les chercher à l'école», j'ai envie de dire: «Mais oui, allez chercher vos enfants à l'école, c'est une chance, faites de ce qui semble un handicap, une force. Prenez plus de temps pour faire vos papiers mais faites-les mieux!»

- Vous avez 62 ans. On peut travailler jusqu'à 70 ans au «Monde». La retraite, dont on parle beaucoup ces temps-ci en France, c'est un mot qui vous fait peur?

- Non. Le journalisme est un métier d'envie. Si cette envie disparaissait, je raccrocherais. Tenez, j'ai justement dû couvrir les manifestations place de la République, car j'étais de permanence à la rédaction. Ce fut un bon test pour voir s'y j'y allais en traînant les pieds. Eh bien non, j'y suis allée avec plaisir, j'étais contente. Comme de repartir en Ukraine. J'ai envie!

- L'envie d'avoir envie?

- Exactement.

- Et la peur, on la gère comment au fil des ans?

- Il faut avoir peur, c'est salutaire et normal. Si on va sur un terrain de guerre et qu'on n'a pas peur, on est cinglé! En tout cas, il faut rentrer tout de suite. Tout est fait dans un bombardement pour faire peur. Je me souviens, en Syrie, les avions passaient avec uniquement le bruit de bombardement pour terroriser les gens. Cela suffisait pour vous user les nerfs. Chacun connaît sa peur. Pour moi, elle est dangereuse de deux façons: quand elle vous quitte et quand elle vous paralyse. Il faut savoir la cultiver entre ces deux extrêmes. Si je vais dans un endroit proche du front, je prévois, quand c'est possible, des étapes où on peut se réfugier en cas de bombardement. Ce n'est pas toujours aussi simple, mais j'essaie de limiter les risques. Et je ne bois pas du tout en reportage! (Rires.)

- Vous relatez dans votre livre un entretien d'embauche où l'on demande à la personne ce qu'elle ferait si on lui donnait une baguette magique. Vous, que feriez-vous?

- Je ferais en sorte de continuer à pouvoir vivre comme j'en ai envie. Partir, rester, j'ai une vie de liberté et j'ai envie de la garder!

Son dernier livre est une compilation d’articles autour des événements de ces huit dernières années. Avec comme fil rouge le mot guerre. Celle contre le terrorisme, le covid, l’injustice sociale...

Ed. de l’Olivier

Son dernier livre est une compilation d’articles autour des événements de ces huit dernières années. Avec comme fil rouge le mot guerre. Celle contre le terrorisme, le covid, l’injustice sociale...

Ed. de l’Olivier>> Le livre de Florence Aubenas «Ici et ailleurs» est disponible aux Editions de l’Olivier.