Bonjour,

Irak: une ONG suisse en terrain miné

L’Etat islamique est tombé officiellement depuis deux ans et demi en Irak. Mais leurs bombes, planquées dans tous les recoins de la région, continuent de tuer alors que les réfugiés rentrent peu à peu chez eux. Reportage sous tension autour du déminage, supervisé par une organisation suisse et qui se décline aussi au féminin.

Adrià Budry Carbó

Kaiser Salah Mahmoud était un berger enthousiaste. Les derniers terroristes de l’Etat islamique (EI) venaient de fuir son village de Tlul al-Nasr (nord-ouest de l’Irak), et son modeste troupeau de moutons pâturait sur les collines environnantes. «Je marchais derrière. Et puis tout à coup, j’ai entendu un grand bang», se souvient-il, les yeux désormais plissés pour toujours. Condamné à l’oisiveté sur sa chaise, il ne lui reste que la mémoire vive de sa rencontre avec une mine artisanale semée par des djihadistes en déroute. Ainsi que quelques photos prises quinze minutes après l’explosion, qu’il tend à ses visiteurs. On l’y voit gisant dans une civière, le visage et le haut du corps brûlés, en attente d’être transféré vers un hôpital iranien, à quelque 150 kilomètres.

«J’ai besoin d’une autre opération, supplie ce père de trois enfants en remontant les manches de sa djellaba pour montrer des brûlures qui remontent vers ses épaules. Je veux retrouver mes yeux.» Dans cette bourgade de 650 habitants, à 40 kilomètres de Mossoul, les bombes ne tombent plus du ciel. Mais, comme dans tout le nord de l’Irak, elles continuent de blesser chaque année des milliers de bergers, de femmes et d’enfants et de tuer de manière indiscriminée des centaines de personnes.

Bombes à retardement

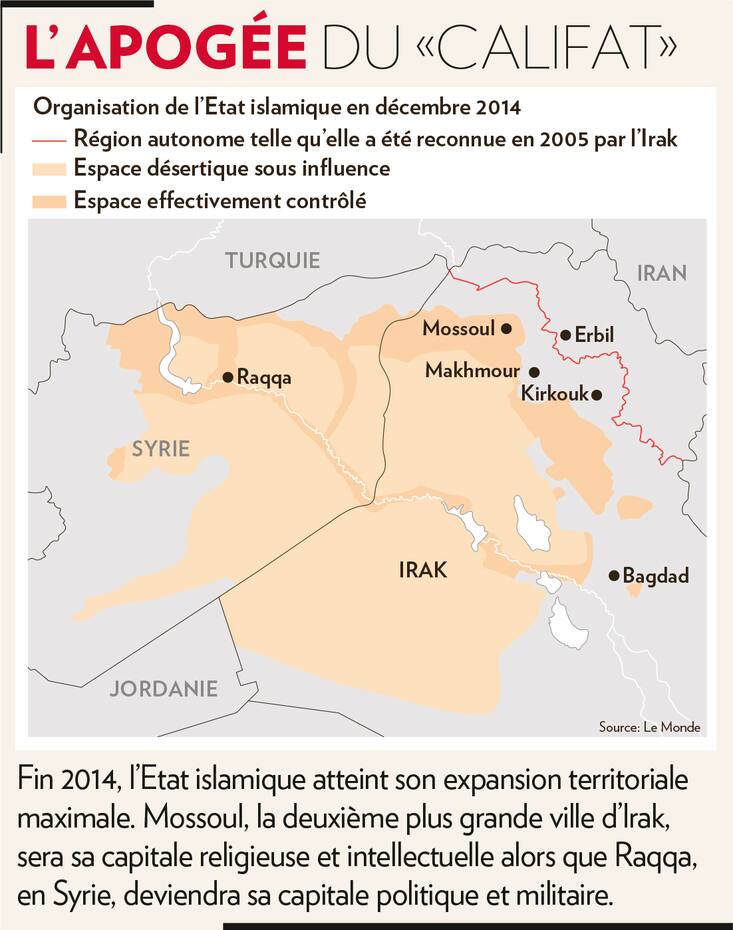

En 2006, profitant de la chute de Saddam Hussein (en 2003) et du vide de pouvoir suscité par l’invasion américaine, la branche locale d’Al-Qaida et cinq autres groupes djihadistes proclament la constitution de l’Etat islamique. Celui-ci s’étend dès 2012 à la Syrie (voir carte), où la guerre civile fait rage, devenant l’Etat islamique en Irak et au Levant (EI ou Daech). Deux ans et demi après la promulgation de la «victoire» par le premier ministre irakien, le pays figure toujours dans le top 5 du peu reluisant classement des pays les plus violents du monde, établi par le cabinet Action on Armed Violence.

Dans la plaine de Ninive, il faut voir cohabiter les Irakiens avec toutes ces bombes à retardement. Au milieu des piquets rouges se dresse encore cette bâtisse, avec ses murs gris aux briques apparentes et sa terrasse de goudron. La petite maison dans la prairie minée. On y a déroulé les tapis pour accueillir les visiteurs étrangers et les voisins, venus eux aussi raconter leur histoire.

Il y a le garçon turbulent, Abdulrahman, 5 ans, qui a menacé son papa de traverser la zone interdite en courant. Une histoire de bonbons. Les enfants aiment jouer aux funambules, même en Irak. Le papa, qui bichonne son petit sur ses genoux, en est encore tout retourné: «J’espère qu’elles vont continuer à enlever ces trucs.»

Quand les femmes déminent

Elles. C’est la particularité de la région: le déminage est désormais assuré par une équipe de cinq femmes originaires des lieux. Derrière la maison, on les voit balancer leurs détecteurs de métaux de gauche à droite, à 50 mètres l’une de l’autre. «Un risque par personne», résume Jack Nuttall, de la Fondation suisse de déminage (FSD), qui les a formées avant de les déployer le 22 juin sur le terrain.

Asma Khalil en est consciente: «Ce n’est pas un métier pour tout le monde.» Originaire de Mossoul, cette mère de quatre enfants a vécu trois ans sous le règne de fer du «califat» puis assisté à la destruction de la moitié de sa ville. Elle ne s’épanchera pas sur tout ça mais déclare simplement, dans son anglais timide, vouloir «juste aider mon peuple».

Abdul Samat est plus disert. Le superviseur de la nouvelle équipe féminine promène son calepin où il a noté, avec une précision comptable, le nombre de maisons détruites par les combats (46), les accidents liés à des mines (5) et les morts après la fuite de l’Etat islamique (2). «On devait leur payer le zakat (ndlr: l’impôt qui permettait de financer l’organisation terroriste), leur abandonner nos maisons, nos voitures, énumère-t-il. Puis ils se sont mis à tuer tous ceux qui avaient travaillé pour le gouvernement irakien. On a dû fuir.»

Dans le nord de l’Irak, les histoires se ressemblent. La région compte 1,8 million de déplacés internes et 6,7 millions ont encore besoin d’aide humanitaire (sur 40 millions d’habitants), selon les dernières données onusiennes. Alors que l’armée irakienne, les combattants kurdes peshmergas, les milices chiites ou privées se disputent encore le pouvoir, des cellules dormantes de l’Etat islamique commettent encore attentats et enlèvements.

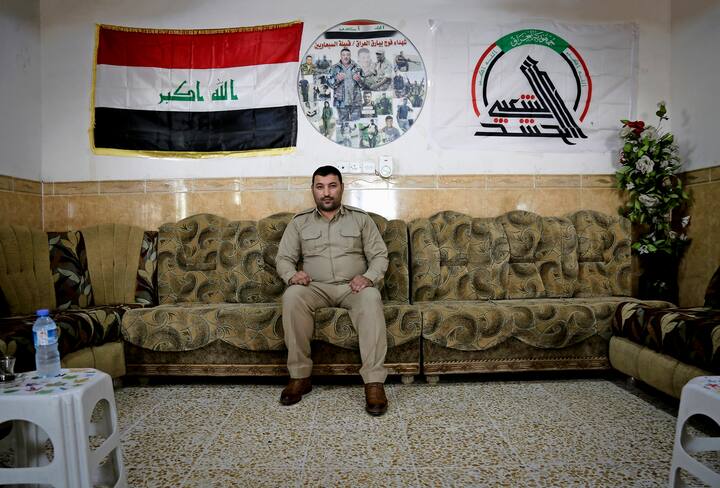

Le colonel dans son labyrinthe

Les mains sur les genoux, Meqdad Fars Abdullaha s’est calé sur un grand canapé kaki qui se fond avec son uniforme. Juste au-dessus de sa tête trône l’affiche des «martyrs» des milices chiites Hachd al-Chaabi, que l’on retrouve dans toute la région. Parmi ceux qui sont tombés dans la guerre contre l’Etat islamique se détache la figure de son père, les paumes tournées vers le ciel. Il a été l’un des premiers à organiser la résistance, retranché dans les montagnes avec quelque 90 hommes. «C’est notre terre. On devait se battre pour elle», résume posément ce colonel de 37 ans, qui a quitté son travail de pompier pour reprendre le poste de son père.

La reprise de la région prendra plus de trois ans et demi, en coordination avec les combattants peshmergas kurdes. Le colonel Meqdad, qui dirige désormais 600 hommes, ne concède aux djihadistes qu’une indicible cruauté, mais aucune qualité militaire: «A la fin, c’est juste une arme contre une arme. Daech était dépourvu de stratégie, ce sont les IED qui les ont protégés si longtemps.»

IED, c’est probablement l’acronyme le plus utilisé dans la région. Il désigne ces engins explosifs improvisés que l’Etat islamique a semés un peu partout pour terroriser longtemps après son crépuscule. La commercialisation de mines antipersonnel étant interdite depuis la Convention d’Ottawa de 1997, les sbires du «califat» se sont lancés dans la production de masse d’engins artisanaux, à base de nitrate d’ammonium – que l’on retrouve dans de simples engrais – et de quelques bouts de plastique.

La Fondation suisse de déminage (FSD), qui emploie un peu moins de 150 personnes en Irak, en a désamorcé depuis mars 2016 quelque 10'000 sur 4,5 millions de m2. Des sociétés commerciales anglo-saxonnes telles que Janus Global Operations, G4S et Optima ont également été mobilisées, principalement dans les centres urbains. Mais il resterait encore 50'000 IED en Irak, sans compter les mines qui bordent encore la frontière avec l’Iran. «Pour chaque année de conflit, comptez dix ans de décontamination», estime-t-on à la FSD. Et l’Irak en a connu, des guerres, durant son histoire troublée par l’avènement de Saddam Hussein à la fin des années 1970 et sa chute à la suite de l’invasion américaine en 2003.

«L’image du paradis»

A l’est de Mossoul, dans le village catholique de Karamlech, le père Thabet contemple avec tristesse les restes des reliques détruites par les fanatiques de Daech. «Nous avons perdu beaucoup de choses importantes. Mais il faut aller de l’avant», glisse-t-il tourné vers un mur calciné. Sur une étagère, quelques reliques détruites, vitrinisées pour faire mémoire.

A l’exception du clocher qui penche encore dangereusement, l’église chaldéenne a été restaurée. Y compris l’inscription syriaque de son entrée: «Cette maison est l’image du paradis.» Il devait tout de même faire pâle figure lors de l’occupation des lieux par l’émir et ses hommes. Après avoir profané les tombes, ils avaient établi leurs quartiers dans l’édifice pour profiter de la fraîcheur. «Cela fait partie de nous, réagit le prêtre. On a vécu ce genre de choses toute notre vie.»

L’Irak comptait un million et demi de chrétiens avant 2003. Ils seraient trois fois moins aujourd’hui. Selon le père Thabet, moins de 20% des habitants de Karamlech se seraient réinstallés dans leur maison. Il se dit que le pape François a prévu d’effectuer un passage dans la ville antique en 2020. «Les chrétiens d’Irak ont besoin d’un peu de lumière», annonce-t-il sans enthousiasme.

L’attente de la moisson

Ils ne sont pas les seuls. Retour dans la région de Nasr, plus concrètement dans le village voisin de Talsheer, où le mukhtar Ali Ahmed Ali est venu à la rencontre des visiteurs étrangers. Après les pluies diluviennes de ce printemps, un vent chaud souffle sur la maison du syndic local et les visages de ceux qui tentent tant bien que mal de le suivre à travers la cour.

Là, les herbes, aussi sèches que de la paille, atteignent plus de 1 mètre, rendant le déminage encore plus périlleux. «On va tout couper, s’enthousiasme-t-il en tirant sur sa cigarette. C’est bientôt le moment de ramasser toute cette mauvaise herbe.» Les paysans ne craignent-ils plus les explosions? «Il y aura des accidents, c’est sûr à 100%. Mais c’est le seul moyen d’enlever tout ça.»