Bonjour,

La romancière Maryse Wolinski a rejoint son défunt mari

Maryse Wolinski vient de rejoindre son défunt mari, Georges Wolinski, tué à Charlie Hebdo en 2015. Ils avaient formé pendant quarante-sept ans un couple d’exception. Redécouvrez aujourd'hui le portrait de cette femme courageuse, décédée à 78 ans.

Marc David

Maryse Wolinski, écrivaine et veuve du dessinateur de Charlie Hebdo assassiné en 2015.

Julie de TriboletDeux initiales nues sur une boîte aux lettres, au bas d’un immeuble parisien. Pas de prénom, pas de nom de famille. Juste MW, pour Maryse Wolinski. Devant la boîte, stoïque, bras croisés, un agent de sécurité masqué attend les visiteurs. Les dévisage, les soupèse. «Vous allez interviewer madame Wolinski? Je vous préviens: aucune prise de vue ne doit donner une indication sur l’endroit où nous nous trouvons.»

Huitième étage: elle ouvre, petite dame charmante à la voix haut perchée, au bord du sourire, le retenant. Aujourd’hui encore sous surveillance, étrangement menacée par le geyser de violence qui jaillit le matin du 7 janvier 2015, dans la pièce étroite du magazine Charlie Hebdo d’où on retira 12 morts, dessinateurs, journalistes, employés, policiers, tous assassinés par deux frères islamistes. Douze morts dont son mari, Georges Wolinski.

Dans son appartement, Maryse Wolinski a gardé photos et petits mots de son mari, le célèbre dessinateur de Charlie Hebdo Georges Wolinski. «Il m’en écrivait tout le temps.»

Julie de Tribolet

Dans son appartement, Maryse Wolinski a gardé photos et petits mots de son mari, le célèbre dessinateur de Charlie Hebdo Georges Wolinski. «Il m’en écrivait tout le temps.»

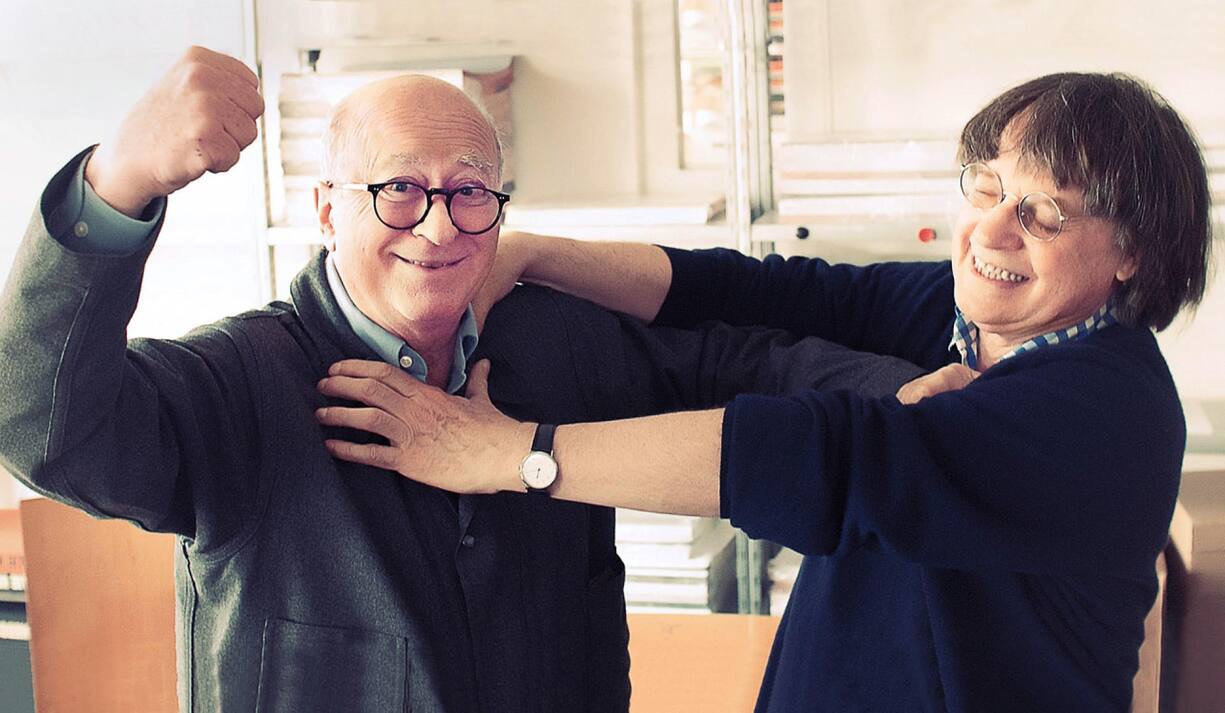

Julie de TriboletMaryse Wolinski, nous l’avions rencontrée il y a pile dix ans, avec Georges. C’était ailleurs, dans leur logis de Saint-Germain, empli de mots doux et de dessins rigolos. Ils avaient raconté leur amour, leur rencontre en 1968. Elle avait 25 ans, c’était une gaie tempête blonde alors que lui, veuf et de neuf ans plus âgé, était déjà un dessinateur connu, avec deux filles.

Ils s’adoraient, une évidence. Ils n’aimaient rien tant que laisser leurs filles chez les grands-mères et partir en voyage, à deux, souvent. Ce jour de 2010, elle avait dit combien ce macho affiché, qui avait dessiné tant de bimbos affriolantes, allait chercher sa petite laine quand elle avait froid, comment il sortait la voiture du parking pour l’aider: «Quand j’entends mes amies, je me dis que j’ai un mari exceptionnel.» Lui, Byzantin, d’origine polonaise puis élevé par des femmes en Tunisie dont il avait le portrait au-dessus de son lit, avait expliqué comment il aimait «entendre mon épouse au bout du couloir. Je l’écoute téléphoner, parler. Elle a un rire charmant.»

Le couple Wolinski et leur fille Elsa, en 1994. «Il est partout autour de moi, dit aujourd’hui Elsa. En revanche, j’éprouve une absence charnelle parce qu’il était la personne qui me donnait le plus de tendresse.»

Jacques LANGE

Le couple Wolinski et leur fille Elsa, en 1994. «Il est partout autour de moi, dit aujourd’hui Elsa. En revanche, j’éprouve une absence charnelle parce qu’il était la personne qui me donnait le plus de tendresse.»

Jacques LANGEOù s’est évanoui ce rire en cascade, sur le seuil de cet appartement que Wolinski n’a pas connu, alors que le procès des comparses des meurtriers a commencé la veille? «Je ne sais pas, glisse-t-elle en se lovant dans un fauteuil rouge, l’attentat m’a volé ma légèreté, qui m’était caractéristique. Il n’est pas possible de la retrouver. Je suis seule, je dois aller d’un combat à un autre. Avant, je me laissais vivre, j’écrivais des romans, j’étais extrêmement aimée. C’était la belle vie, comme disait mon mari.»

Je n’ai pas envie de survivre, j’ai envie de vivre.

L’annonce du décès de Georges l’a «foudroyée», se souvient-elle. «Ce jour-là, mon gendre me l’a dit au téléphone, brutalement. Juste «Georges est mort» et il a raccroché. Je ne lui en veux pas, c’était difficile, mais, à cet instant-là, quelque chose de rouge s’est abattu sur moi, m’a découpée.»

Quelques mois plus tard, on lui détecte un cancer, grave. «On en a tous un petit, caché quelque part. En cas de forte émotion, il se fixe sur un organe. Moi, ce fut le poumon. Un médecin ami m’a expliqué qu’on l’appelle «le poumon du chagrin» parce que, quand il est malade, il se remplit de liquide pleural. Avec ce que je vivais, c’est un symbole incroyable pour moi.» On lui donne six mois à vivre, elle en est aujourd’hui à quatre ans et demi. Ses cheveux ont repoussé, elle se voit comme «une guerrière», surtout pas une victime. «Une victime n’agit plus, moi, je veux être dans le combat, obtenir des réponses, perpétuer l’œuvre de mon mari.»

«Mon mari est un personnage de roman, un mélange passionnant avec ses origines slaves, ashkénazes, séfarades. C’est un homme très intéressant, très étrange.»

Sedrik Nemeth

«Mon mari est un personnage de roman, un mélange passionnant avec ses origines slaves, ashkénazes, séfarades. C’est un homme très intéressant, très étrange.»

Sedrik NemethAlors elle écrit. Son troisième livre depuis janvier 2015 vient de sortir. Il s’appelle «Au risque de la vie, en écho à une phrase de Simone Weil. C’est un cri de 151 pages qu’elle adresse au tueur principal, Chérif Kouachi. Il l’obsède. Elle a voulu tout savoir sur lui, ce «joggeur des Buttes-Chaumont» radicalisé lors de voyages au Yémen et à Oman. «J’ai tellement vu son visage, je voulais tellement comprendre qu’il a fini par s’incruster en moi. Il est dans tous mes cauchemars, sa kalachnikov à la main. Je me suis mise à l’écriture pour l’extirper de moi-même. Quand j’ai regardé les accusés dans le box, je l’ai vu, son regard noir, comme s’il n’était pas mort. Il faut que je m’en sorte. Je n’ai pas envie de survivre, j’ai envie de vivre.»

C’est l’Etat qui devrait être au centre du procès.

Au procès, elle a vu les images de la tragédie, pour la première fois. «Je le voulais. Depuis cinq ans, je fantasmais sur ces scènes. J’ai envie que cela cesse, même si j’ai évité les moments qui concernaient mon mari.» Pourtant, en écoutant le commissaire chargé de l’enquête, elle a appris un détail qui la bouleverse. Alors qu’elle pensait que son mari, qui a reçu dans son corps cinq des 21 balles distribuées dans la pièce, ne s’était rendu compte de rien, le policier a suggéré que les trajectoires faisaient croire à un mouvement de défense de sa part. «Je vous le dis parce que vous êtes Suisse et que ma fille ne le lira pas. Cela lui ferait du mal…» Toutes deux ont toujours cru que leur père et mari n’avait pas eu le temps de comprendre. Elle hausse les épaules, redevient la jeune effrontée qu’elle fut: «Si c’est vrai, pour me faire plaisir, je me dis qu’il a dû penser qu’il échappait ainsi à la vieillesse. Il n’avait pas du tout envie de devenir vieux.»

Les dessinateurs Wolinski et Cabu sont morts le 7 janvier 2015, tués par Chérif Kouachi. «Véronique Cabu, son épouse, est aussi la seule femme de victimes avec qui j’étais amie. Les autres, je ne les connaissais pas.»

Patrick FOUQUE

Les dessinateurs Wolinski et Cabu sont morts le 7 janvier 2015, tués par Chérif Kouachi. «Véronique Cabu, son épouse, est aussi la seule femme de victimes avec qui j’étais amie. Les autres, je ne les connaissais pas.»

Patrick FOUQUEDans la bibliothèque derrière elle, derrière les photos du couple aux sourires qui débordent du cadre, les livres adoucissent la cruauté des propos, des «Racines du ciel», de Romain Gary, aux contes de Perrault. Elle parle sans hâte, la lassitude perle. Ses amis et ses proches se font du souci pour elle. Elle se reconnaît fatiguée mais multiplie les apparitions médiatiques. «Je me dois aussi d’être au procès. Je veux y expliquer l’impact de l’attentat sur les familles. Des épouses ne veulent rien savoir, moi, je le veux, pour me construire à nouveau. Même si cette violence a fait exploser mes mécanismes de défense et m’a fait tomber malade.»

Plus rien ne m’apporte du bonheur

Cette féministe enjouée qui avait tout, la beauté, la drôlerie, se veut désormais combattante, polémiste à sa manière. D’une traite, elle lâche que, depuis cinq ans, elle essaie de comprendre comment cet attentat a pu avoir lieu en plein Paris, dans un quartier très passant. «Pourquoi a-t-on lâché les frères Kouachi si vite dans la nature, alors qu’ils étaient fichés? Pourquoi a-t-on levé la surveillance de Charlie Hebdo peu avant les attentats? C’est l’Etat qui devrait être au centre du procès.»

Sur le frigidaire, un autre mot doux de «G», Georges Wolinski. Elevé par sa grand-mère et des tantes, en Tunisie, il disait: «Les femmes sont plus malignes que nous.»

Julie de Tribolet

Sur le frigidaire, un autre mot doux de «G», Georges Wolinski. Elevé par sa grand-mère et des tantes, en Tunisie, il disait: «Les femmes sont plus malignes que nous.»

Julie de TriboletElle ne s’est pas rendu compte qu’un tel danger rôdait. Wolinski, oui. Lui qui n’a jamais dessiné Mahomet, qui fut un athée plus intéressé par les bruissements d’un décolleté que par ceux de la religion, était inquiet, depuis des mois. «Il flairait quelque chose. Il n’arrêtait pas de me demander ce que je deviendrais s’il n’était plus là. Il a toujours eu une pensée prémonitoire, notamment en politique.» Il est encore un peu là.

Longtemps après l’attentat, quand elle rentrait le soir chez elle, Maryse Wolinski levait la tête en espérant le voir l’attendre sur le balcon, comme toujours. Elle guettait la lumière dans son bureau et se voyait le retrouver, assis, malicieux. Elle est écrivaine mais les mots ne lui sont d’aucun secours: «Ils ne servent à rien. Je sors encore, pourtant, je vais manger avec des amis. Or plus rien ne m’apporte du bonheur, cela n’existe plus. La nuit, je me lève souvent, je lis un peu, j’apprécie un bon texte, mais ce n’est plus du bonheur.» Elle n’espère aucune résilience. «Non, parce que ce qui s’est passé était trop violent. Ce deuil ne ressemble pas aux autres.»

En sortant, on reverra la boîte aux lettres, les initiales anonymes au milieu des boîtes normales, pour protéger la petite dame inoffensive du huitième. Wolinski en aurait fait un dessin, pour la faire rire. Ils s’aimaient tant.

La septuagénaire Maryse Wolinski à son bureau, devant une planche de son mari. Elle se rend souvent sur sa tombe, à Montparnasse, et prépare un livre de lui pour octobre, «Le bonheur de rire».

Julie de Tribolet

La septuagénaire Maryse Wolinski à son bureau, devant une planche de son mari. Elle se rend souvent sur sa tombe, à Montparnasse, et prépare un livre de lui pour octobre, «Le bonheur de rire».

Julie de Tribolet