Bonjour,

Les bateaux à vapeur suisses fêtent leurs 200 ans: souvenirs nostalgiques d'un passionné

Il y a deux cents ans, le premier bateau à vapeur se lançait sur le Léman, suivi par d’autres sur les lacs du pays. Ces navires fumants révolutionnèrent les transports, l’émotion en plus. Récit en belles images, avec le témoignage de Sébastien Jacobi, un passionné neuchâtelois.

Marc David

Sébastien Jacobi, 89 ans, sur le pont du bateau vapeur Neuchâtel, qui vogue de nouveau depuis 2014. «Gymnasien, j’ai été caissier-matelot, à 2 fr. 20 de l’heure.»

Julie de TriboletDans l’appartement niché au troisième étage d’un auguste bâtiment de Neuchâtel, on se dirait à l’intérieur d’un bateau, qui voguerait avec les mille souvenirs de son habitant de 89 ans.

Sébastien Jacobi s’excuse du désordre pourtant si organisé en montrant les piles d’archives, les documents, les images et les cartes postales de navires qui s’affichent aux murs ou s’empilent joyeusement sur les tables et les fauteuils. Il n’y peut rien, celui qui fut pendant quatorze ans porte-parole des CFF à Lausanne et quinze ans à Berne aime les trains, les trams, les bateaux. «Pour ces derniers, j’ai un certain atavisme. Mon père, pasteur, était tout le temps au bord de l’eau, il aimait discuter avec le personnel. Quand nous habitions les hauts de la ville de Neuchâtel, nous vivions avec tout le lac. Nous entendions les bateaux siffler quand ils partaient d’ici, puis à l’arrivée à Cudrefin ou ailleurs. On reconnaissait les sirènes du Neuchâtel, du Fribourg. Mon père nous a transmis tout cela.»

Il confirme en montrant un document où ce dernier a noté avec soin des renseignements précis sur les bateaux d’époque, leur nom, leur type, leur année de construction. Son fils a continué à les compléter. A 18 ans, gymnasien dans les années 1950, il a même travaillé sur un navire du lac. «J’ai été caissier-matelot, à 2 fr. 20 de l’heure. L’organisation était alors très simple, avec un employé qui enregistrait les marchandises au port et attachait ou détachait les bateaux. Je l’ai aussi fait, et j’y arrive encore…»

Ses archives, il les connaît par cœur. Si on lui demande d’évoquer les débuts de la navigation à vapeur, il remonte à un personnage resté méconnu, mais ô combien important. Le dénommé Edward Church, consul des Etats-Unis en France, qui trouva étonnant que la Suisse, «cette nation libre, éclairée, ingénieuse, placée au centre de l’Europe, demeure jusqu’à présent privée de ce bienfait des sciences et des arts». Il est vrai qu’aucun bateau à vapeur n’y circulait en 1820, alors que des centaines d’entre eux parcouraient déjà les océans grâce aux recherches de l’ingénieur américain Robert Fulton, dont le bateau actionné par une pompe à feu remonta le fleuve Hudson, aux Etats-Unis en 1807.

L’audacieux diplomate crée ainsi une société et fait construire un premier bateau à Bordeaux, par Mauriac père. Le 28 mai 1823, le Guillaume Tell s’élance sur le Léman avec sa coque en bois, tandis que ses machines, ses roues et ses chaudières viennent d’Angleterre. Il fait vite des émules. Le lac de Constance accueille son premier vapeur en 1824, le Rhin en 1825, les lacs Majeur, de Bienne et de Neuchâtel en 1826, les lacs de Morat, de Thoune et de Zurich en 1835, et le lac des Quatre-Cantons en 1837.

1823. Le Guillaume Tell est le premier bateau à vapeur de Suisse. En bois, construit à Bordeaux et transportant 200 personnes à 13 km/h de moyenne, il est accueilli avec enthousiasme et vogue jusqu’en 1835, mettant six heures de Lausanne à Genève.

Musée historique de Lausanne

1823. Le Guillaume Tell est le premier bateau à vapeur de Suisse. En bois, construit à Bordeaux et transportant 200 personnes à 13 km/h de moyenne, il est accueilli avec enthousiasme et vogue jusqu’en 1835, mettant six heures de Lausanne à Genève.

Musée historique de LausannePourquoi un tel engouement? «Ce fut une vraie révolution, s’exclame Sébastien Jacobi, et le début de la mécanisation des transports. Notez qu’il ne s’agissait pas du tout de tourisme. Les gens n’avaient pas l’habitude de voyager, ils vivaient en vase clos. Ces premiers bateaux servaient au transport des marchandises, des étoffes et surtout du vin.» Jusque-là le vent commandait sur l’eau et il était bien souvent aléatoire, même si Lausanne et Genève ont été construites avec des pierres de Meillerie. Ou, à terre, on pratiquait «le roulage», avec des chevaux ou des bœufs, sur des chemins désagréablement caillouteux.

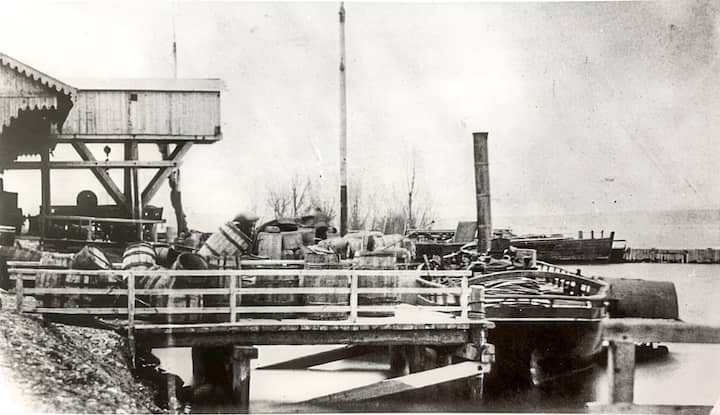

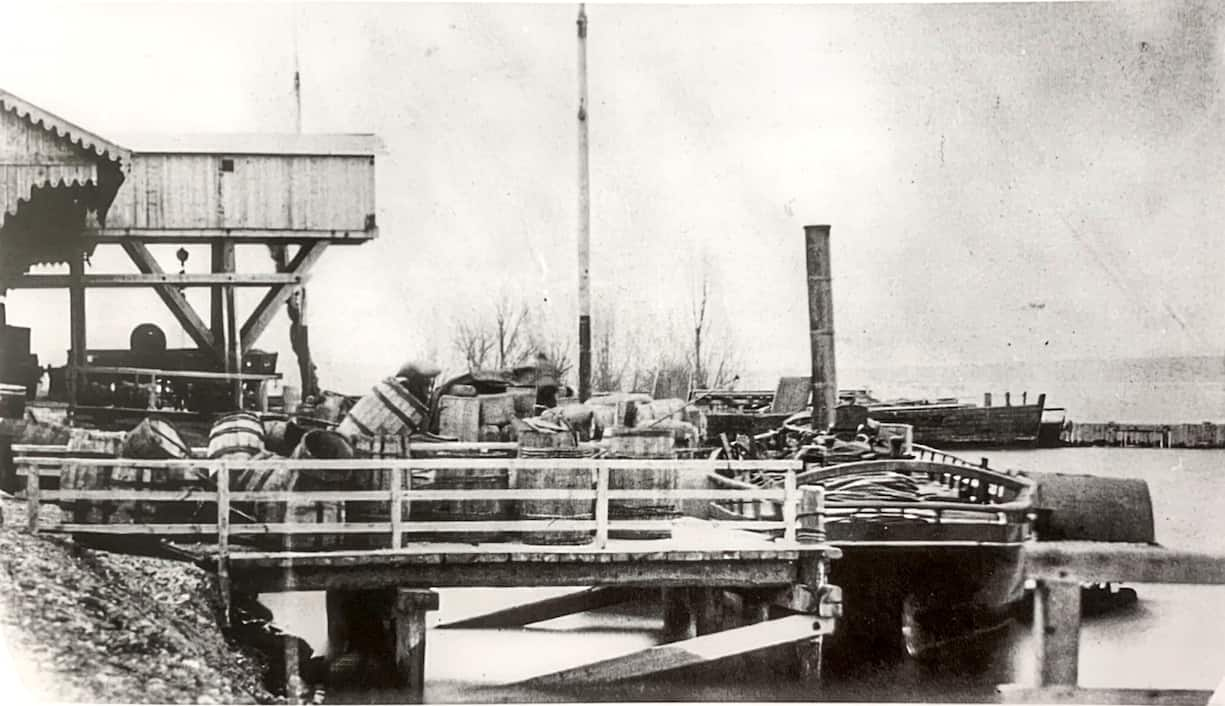

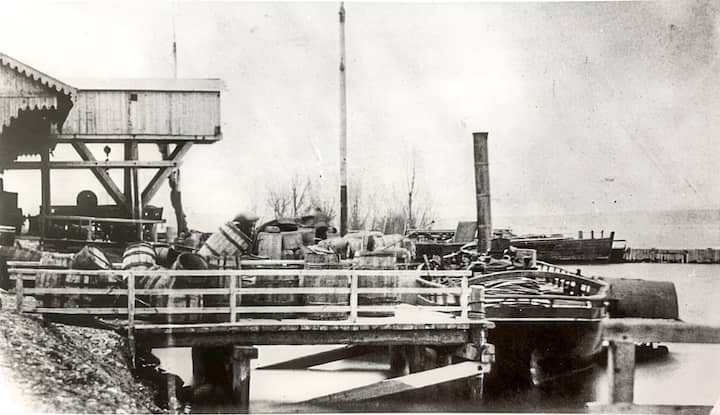

Les bateaux ont d’abord pour vocation de transporter des marchandises. Sur le lac de Bienne, des tonneaux à la gare portuaire du Landeron, en 1859, avant l’achèvement de la voie ferrée au Pied du Jura.

Vapeur sur les trois lacs/Editions Attinger

Les bateaux ont d’abord pour vocation de transporter des marchandises. Sur le lac de Bienne, des tonneaux à la gare portuaire du Landeron, en 1859, avant l’achèvement de la voie ferrée au Pied du Jura.

Vapeur sur les trois lacs/Editions AttingerEtre sur Soleure

En tombant sur une image de l’Helvétie en 1841, le passionné sourit. «L’aménagement était sommaire. La présence de hublots signifie que des locaux se trouvaient sous le pont, dans la coque. Le gouvernail est à l’arrière, avec l’homme qui conduisait juste au-dessus. Il ne voyait pas grand-chose. C’était le capitaine, placé au centre du bateau, qui faisait signe pour lui indiquer les directions.»

Sur son cher lac de Neuchâtel, Sébastien Jacobi rappelle que l’âge d’or des vapeurs, fugitif, eut lieu précisément de 1855 à 1860, peu après le démarrage de la première ligne ferroviaire romande, de Morges à Yverdon. «Grâce à elle, il est tout à coup arrivé beaucoup plus de trafic. Pendant ces quelques années, il y eut jusqu’à 13 bateaux sur les trois lacs et l’Aar.» Une anecdote amusante: comme le terminus de ces trajets était souvent situé à Soleure et que les ouvriers avaient le droit de prélever un peu du chargement, souvent du vin, on trouve là l’origine de l’expression «être sur Soleure», qui décrit joliment le sentiment d’ivresse…

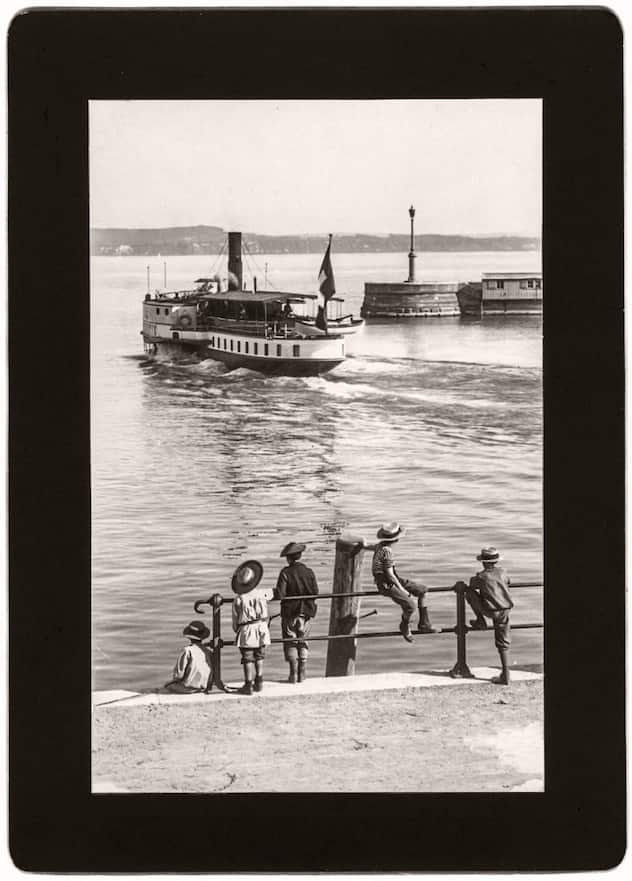

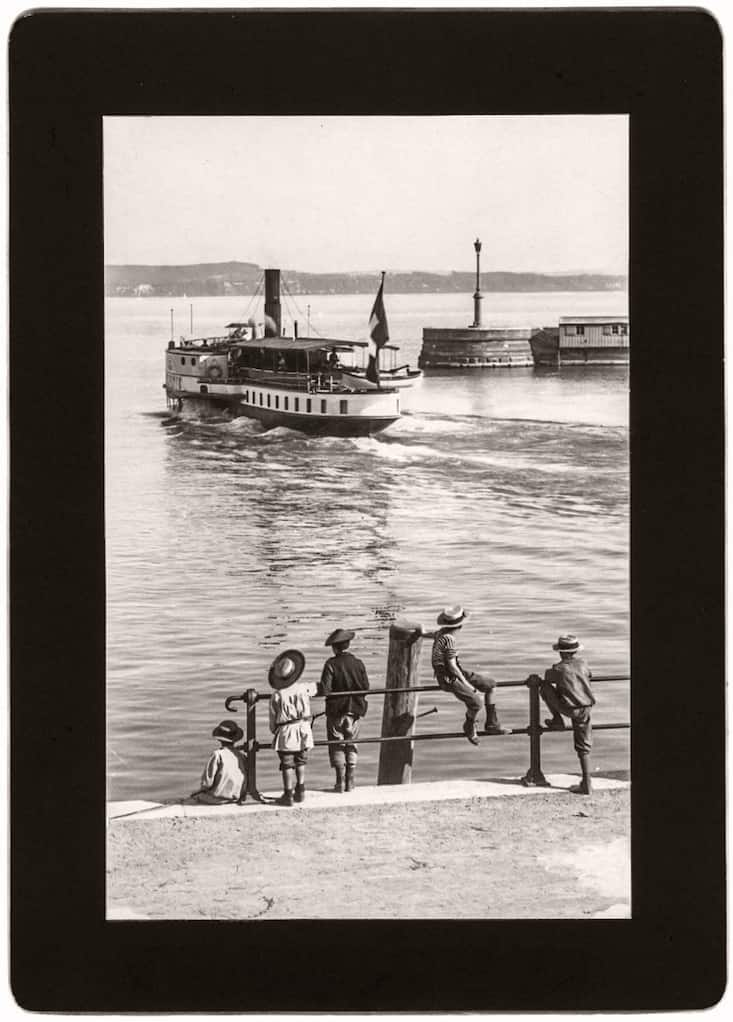

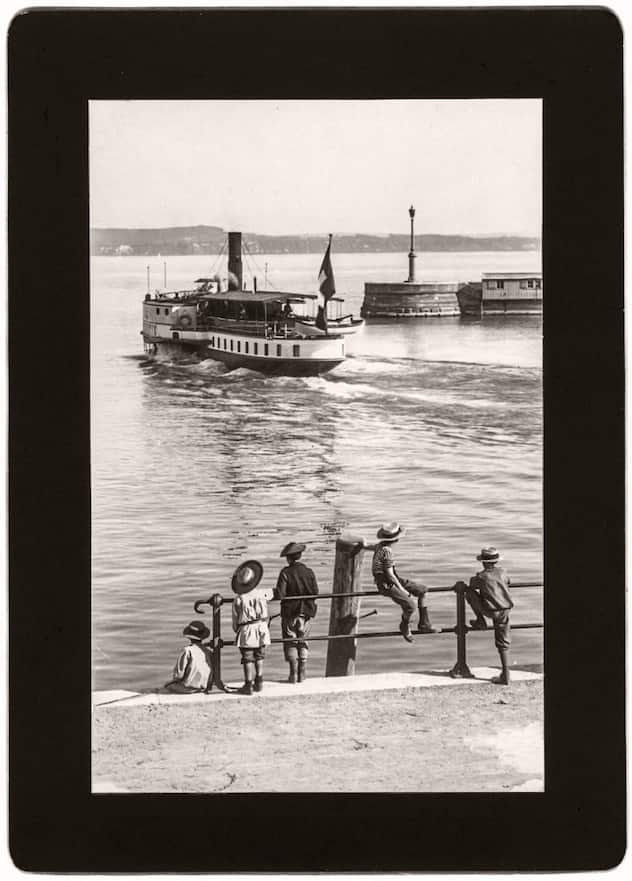

En 1909, sous le regard d’enfants qui rêvent sans doute à de lointains périples, le bateau vapeur Helvétie quitte le port de Neuchâtel. Mis en service en 1881, il sera rebaptisé Yverdon en 1912 et retiré du service en 1960.

Archives Sébastien Jacobi

En 1909, sous le regard d’enfants qui rêvent sans doute à de lointains périples, le bateau vapeur Helvétie quitte le port de Neuchâtel. Mis en service en 1881, il sera rebaptisé Yverdon en 1912 et retiré du service en 1960.

Archives Sébastien JacobiPuis, au milieu du XIXe siècle, quand le train complète son réseau en longeant les lacs, le vent tourne brutalement pour les vapeurs. La plupart des entreprises partent en faillite. Sur le lac de Neuchâtel, ce sont les Fribourgeois, désireux de vendre les produits de leurs maraîchers sur les marchés neuchâtelois, qui sauvent la navigation. Ils partent alors de Morat et d’Estavayer à 5 heures du matin, passent par Chevroux, Portalban, Cudrefin, pour arriver à Neuchâtel vers 8 heures, avec leur chargement. Ils sont en général cinq à manœuvrer. Soit le capitaine, deux hommes de pont et deux machinistes, avec un chauffeur qui pelle le charbon. Un bateau stationne à Estavayer jusqu’en 1951. Il s’appelle le Hallwyl, du nom du héros de la bataille de Morat.

La figure de proue de l’Helvétie I (1841) est la dernière qui reste.

Nicolas Lieber/Collection Musée du LémanSur le lac de Bienne, des tonneaux à la gare portuaire du Landeron, en 1859, avant l’achèvement de la voie ferrée au Pied du Jura.

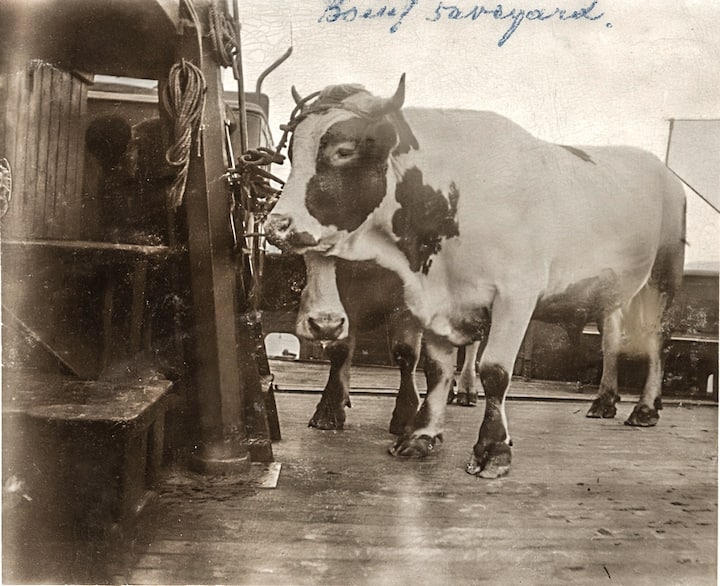

Vapeur sur les trois lacs/Editions AttingerLes bateaux ont d’abord pour vocation de transporter des marchandises. Sur le Léman, des bœufs savoyards embarquent sur le Simplon, en 1887.

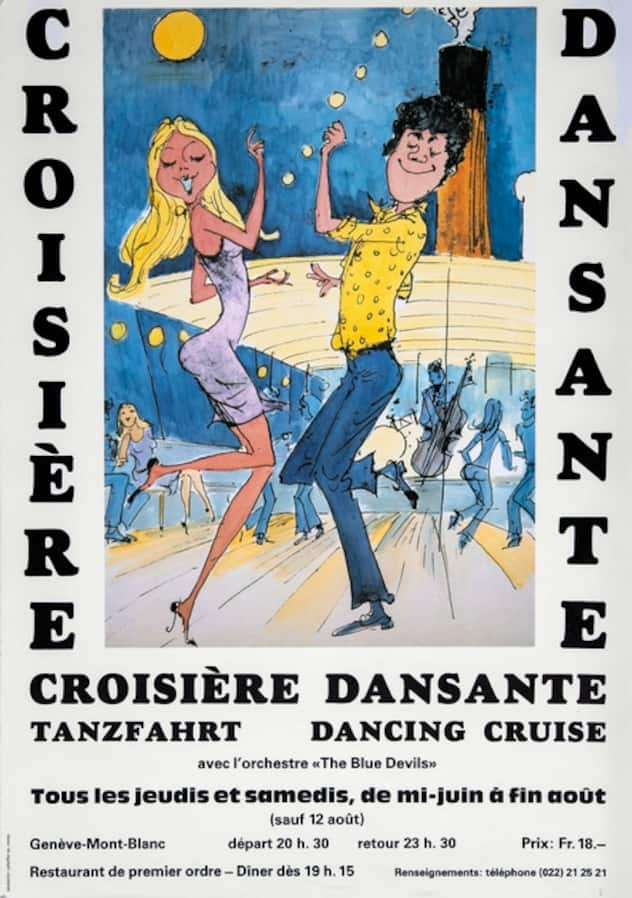

Don de E. Fantangen/Collection Musée du LémanAffiche faisant la promotion des croisières dansantes organisées sur un bateau de la Compagnie Générale de Navigation sur le Lac Léman. On dansait volontiers sur les bateaux.

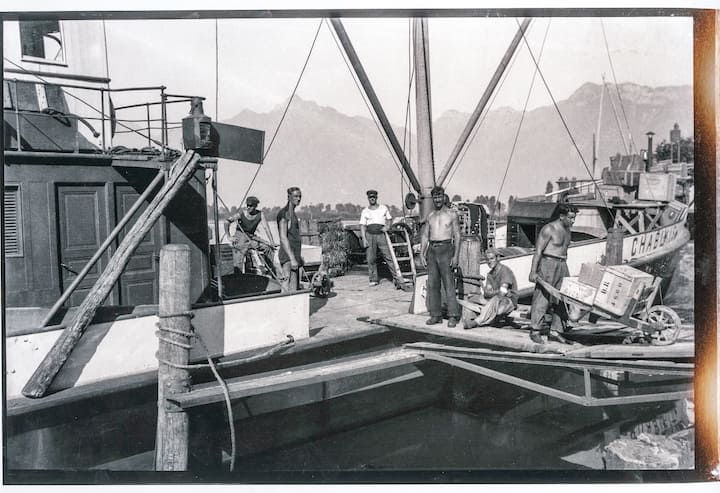

collection du Musée du LémanEn juillet 1904, la CGN met en circulation un nouveau bateau vapeur à marchandises, le Chablais, construit par les chantiers d’Ouchy et Sulzer Frères, à Winterthour.

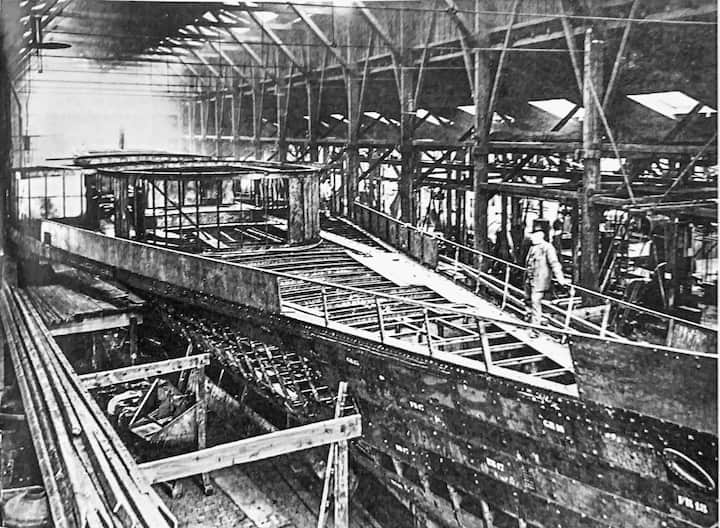

Collection Musée du LémanConstruction du bateau-salon Général Dufour, nommé ainsi en hommage au général de l'armée suisse Guillaume-Henri Dufour. Il a été construit en 1904-1905 à Winterthour. Il entre en service en 1905.

Archives SulzerEn 1909, sous le regard d’enfants qui rêvent sans doute à de lointains périples, le bateau vapeur Helvétie quitte le port de Neuchâtel. Mis en service en 1881, il sera rebaptisé Yverdon en 1912 et retiré du service en 1960.

Archives Sébastien JacobiEn 1925, le jeune Michel Simon, qui monte ici sur l’Evian, obtient son premier rôle notoire en jouant un précepteur au bord du Léman. Le film permet de voir la vie des ouvriers-marins (les «bacounis») du lac.

collection du Musée du LémanFête d’entreprise sur le lac en 1944 pour les employés de l’Innovation.

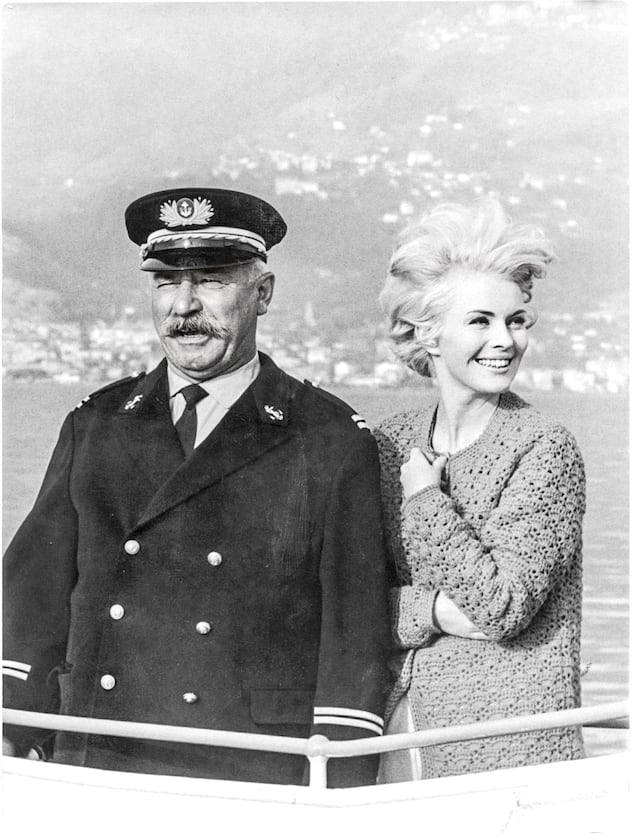

Grisel/ATP/RDBEn 1965, l’actrice Jean Seberg tourne dans un policier suisse et côtoie sur L’Italie le vrai capitaine de la CGN Brousoz, qui ne cache pas son ravissement.

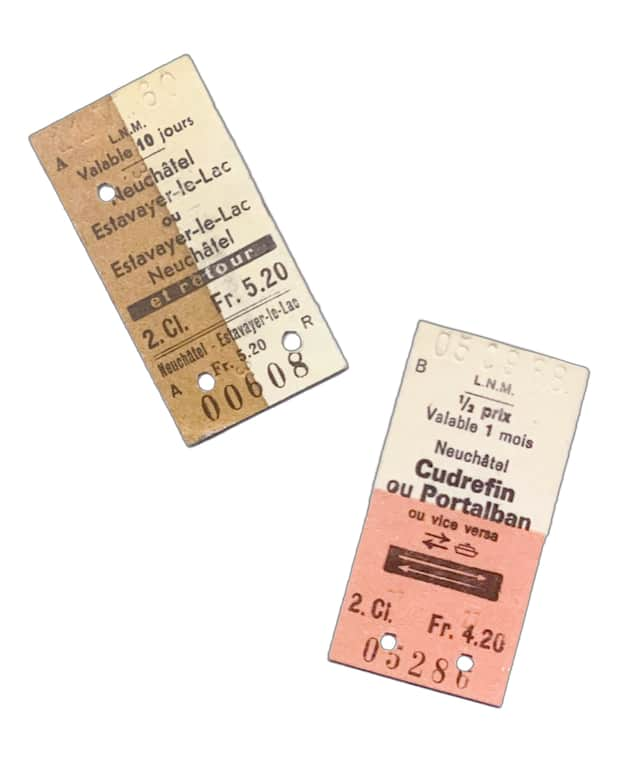

collection du Musée du LémanTickets de transport sur le lac de Neuchâtel, en 1960 et 1988.

Vapeur sur les trois lacs/Editions AttingerLe pittoresque «shadburn», ou télégraphe, permet au capitaine de transmettre des ordres au machiniste.

Jacques StraessléLa date sur la cloche du Vevey confirme qu’il a été mis en service en 1907; il est classé monument historique depuis 2011.

Jacques StraessléLe capitaine de La Suisse veille au grain tandis que la cheminée fume. Il s’agit de prendre soin des 850 passagers possibles et du magnifique salon Belle Epoque.

Alexander Dietz/RDBLe décor de poupe sculpté dans le bois et recouvert de feuilles d’or de La Suisse, mis en service en 1910. Pas peu fière, la CGN qualifie ce navire rénové en 2009 de plus beau bateau à vapeur du monde.

Roger Bennet/Ex-PressLa vapeur a sa poésie, qui inclut une longue préparation. «Contrairement au diesel, il faut chauffer à l’avance, pour atteindre la bonne pression. Mais lentement, pour que la dilatation s’opère doucement, sans endommager la chaudière.» Il remonte le temps: «Au port de Neuchâtel, je me souviens des quatre cheminées qui fumaient le samedi en fin d’après-midi, en prévision des trajets du dimanche. Pareil sur le Léman: quand ils se déplaçaient de Genève à Lausanne, les bateaux devaient s’arrêter deux fois, pour remplir les godets d’eau.»

Cela se passe aujourd’hui encore sur le vapeur Neuchâtel, emblème de la Belle Epoque, entièrement restauré et qui navigue depuis 2014. Sébastien Jacobi a participé à cette renaissance, au sein de la tenace association Trivapor. Une épopée, avec notamment l’achat de la machine à vapeur à Rotterdam, l’emploi d’un chantier naval à Sugiez, l’aide de scaphandriers et de la plus grande grue roulante du pays.

A l’instant de quitter à regret le port-appartement de Sébastien Jacobi, il glisse encore un nom: «Philippe Suchard! Un homme extraordinaire qui a produit bien plus que du chocolat. C’est lui qui a lancé en 1834 un bateau à coque en fer. Malgré les gens qui répétaient: «Le fer ne flotte pas!» Allez, salut capitaine.

Bateaux à vapeur: tout a commencé avec Guillaume Tell

1823. Le Guillaume Tell est le premier bateau à vapeur de Suisse. En bois, construit à Bordeaux et transportant 200 personnes à 13 km/h de moyenne, il est accueilli avec enthousiasme et vogue jusqu’en 1835, mettant six heures de Lausanne à Genève.

Musée historique de Lausanne1826. Le 10 juin, le premier vapeur sur le lac de Neuchâtel est lancé au son de la fanfare et du canon. L’Union navigue d’Yverdon à Nidau en environ huit heures, desservant neuf stations. Son service prend fin en 1828; il est transformé en restaurant.

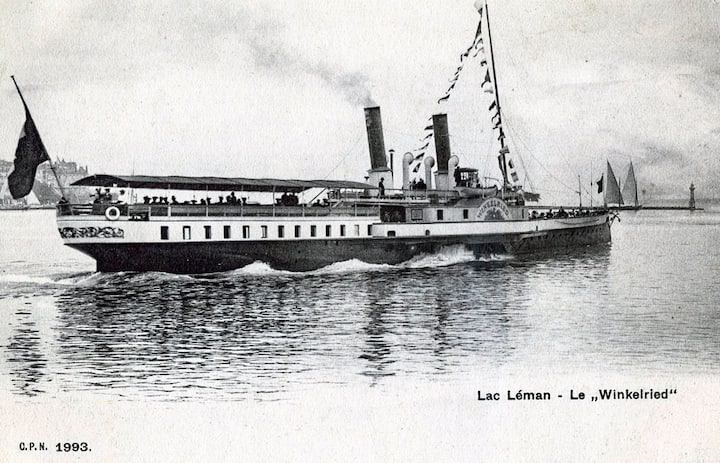

collection du Musée du Léman1870. Avec ses 1200 passagers et ses deux cheminées, le Winkelried II reste le grand bateau emblématique du Léman au XIXe siècle. En 1917, on renonça au dernier moment à le vendre à la marine française et il partit à la ferraille.

MahN1873. La Compagnie générale de navigation (CGN) sur le Léman naît de la fusion des trois sociétés qui se partagent les services de navigation au moyen d’une huitaine de bateaux. Parmi eux, le Léman 3, bâti en 1857 par l’usine Escher Wyss. Avec ses 55 m, il est alors le plus long bateau du lac.

collection du Musée du Léman1898. Poignardée sur le quai du Mont-Blanc, à Genève, l’impératrice d’Autriche Elisabeth, dite Sissi, monte cependant sur le Genève. Celui-ci doit faire demi-tour et Sissi meurt peu après à l’Hôtel Beau-Rivage. Changé en buvette, le bateau est toujours à quai.

Archives Sébastien Jacobi1927. Conçu pour remplacer le Bonivard, qui brûla sur son chantier à Ouchy, le Rhône III (ici en 2007) fut le dernier bateau à vapeur construit en Suisse, par l’entreprise zurichoise Sulzer Frères.

Rama/Wikipedia Commons1963. L’Expo 64 donne une nouvelle impulsion, à l’exemple de l’alerte Henry Dunant. La CGN modernise alors la plupart de ses bateaux à vapeur avec l'abandon du charbon, remplacé par l'huile de chauffe.

collection du Musée du Léman1990. Bâti en 1892, le vapeur demi-salon Major Davel est mis hors service en 1968, cédé à la ville de Thonon en 1975 avant d’être démoli au Bouveret, suscitant quelques émotions patriotiques.

collection du Musée du Léman>> A lire: «Vapeur sur les trois lacs», Sébastien Jacobi (Ed. Attinger)

Quand l’Hirondelle s’est noyée

En juin 1862, l’élégant vapeur touche un récif et sombre. Un plongeur-photographe a réussi à le restituer en 3D.

C’est le mardi 10 juin 1862 qu’a lieu le premier naufrage sur le Léman depuis le lancement des bateaux à vapeur, près de quarante ans plus tôt. Mis à l’eau en grande pompe six ans auparavant à Ouchy, considéré comme le plus élégant du lac, le gracieux Hirondelle heurte un récif entre La Tour-de-Peilz et Clarens. On explique l’accident par un malheureux coup de barre donné pour éviter une des nombreuses barques naviguant en ce jour de marché. Le choc ne fait ni victime parmi les 300 passagers ni dégât pour la marchandise, mais le bateau coule à pic deux mois plus tard, lors d’une tempête nocturne, malgré les tentatives pour le renflouer.

Reposant désormais entre 40 et 60 mètres de fond, niché sur un talus au bord d’une falaise, il est devenu un rendez-vous légendaire pour les plongeurs lémaniques, car il s’agit là de la seule grande épave accessible aux plus expérimentés d’entre eux. Mieux: pas plus tard qu’en mai dernier, le plongeur patenté et ingénieur physicien spécialisé en optique Gatien Cosendey est parvenu à réaliser un modèle en 3D du navire (https://skfb.ly/oGqvw), grâce à des centaines de clichés. Il est désormais visible par tous.