Bonjour,

Les Rolling Stones ont perdu Charlie Watts, gentleman batteur

Disparu à l’âge de 80 ans, Charles Robert Watts a tenu la batterie pendant cinquante-huit ans au sein des Rolling Stones. Mari fidèle, amateur de jazz, éleveur de chevaux, dandy, collectionneur, qui était donc ce tambour majeur à la légendaire modestie et à la force tranquille? Portrait.

Didier Dana

Le dandy batteur des Rolling Stones, Charly Watts, a cessé de battre le 24 août 2021.

Popperfoto via Getty Images«Charlie est bon ce soir!» s’exclame Mick Jagger sur l’album «Get Yer Ya-Ya’s Out!» avant que ne résonne le riff du titre «Honky Tonk Woman». Dans un même souffle, Watts met la machine Rolling Stones en branle. Derrière sa batterie de jazz, une Gretsch de 1956, il animait l’ensemble avec souplesse. Une force tranquille métronomique. A New York, ce soir de 1969, le groupe a fait vibrer le Madison Square Garden. Le «Wembley Whammer» (frappeur de Wembley) comme aimait à le présenter Jagger, solide sur le tempo, tenait la boutique. Ce chic type taciturne a été pendant cinquante-huit ans l’épine dorsale des Stones. Ciment musical et humain, l’humble batteur se déniait toute qualité. Sur la pochette de l’album live tenu pour l’un des meilleurs jamais enregistrés, il apparaît bondissant et souriant à côté d’un âne, preuve de sa totale autodérision. «Il n’y a rien d’obligé chez Charlie, encore moins sa modestie», dira Keith Richards.

Charles Robert «Charlie» Watts, né le 2 juin 1941, se sentait pourtant «misérable la plupart du temps». C’est ce qu’il déclara un jour en interview, louant comme à son habitude les mille qualités de ses comparses. L’air désabusé, le regard dans le vide, semblant mourir d’ennui à chaque phrase prononcée, ces signes de timidité furent la marque de fabrique de ce discret dandy, anti-rock star absolue.

Il s’est éteint, entouré des siens, à 80 ans, dans un hôpital londonien, mardi 24 août, aussi discrètement qu’il a vécu. Watts devait se remettre d’une opération, le privant de scène pour la première fois de sa carrière au sein de l’autoproclamé «plus-grand-groupe-de-rock-du-monde». Il avait débuté avec eux dans ce qui était alors une petite formation de blues pur, au club Flamingo de Londres, le 14 janvier 1963, après avoir quitté le Blues Incorporated d’Alexis Korner parce qu’il «ne se trouvait pas suffisamment bon». Son absence, lors de la prochaine tournée américaine dont le coup d’envoi sera donné le 26 septembre, à Saint-Louis dans le Missouri, devait être provisoire. Jusque-là, C. W. n’avait jamais manqué un seul rendez-vous, même souffrant d’un cancer de la gorge, comme en 2004. Ce casanier avait coutume, après chaque tournée, d’annoncer qu’il «prenait sa retraite». «Je déteste être loin de chez moi. Je ne peux pas jouer de la batterie à la maison. Pour jouer, je dois partir sur la route et pour cela je dois quitter la maison et c’est comme un cercle vicieux qui a toujours été ma vie.»

En 1963, le groupe assure 30 dates en Angleterre avec Little Richard et les Everly Brothers, mais ne joue encore que des reprises. Ici, Watts (premier plan), Jagger, Brian Jones, le fondateur, Keith Richards et Bill Wyman.

imago/United Archives Internatio

En 1963, le groupe assure 30 dates en Angleterre avec Little Richard et les Everly Brothers, mais ne joue encore que des reprises. Ici, Watts (premier plan), Jagger, Brian Jones, le fondateur, Keith Richards et Bill Wyman.

imago/United Archives Internatio

Charlie Watts, fils d’un conducteur de camions de la British Railways et d’une mère au foyer, né en banlieue de Londres trois mois avant le Blitz des bombardements allemands, était un mari et un ami fidèle, un père, un grand-père et l’un des hommes les plus élégants du monde, selon Vanity Fair. Il a été éleveur de chevaux – la passion de sa femme – dans un immense domaine du Devon et collectionneur de voitures, alors qu’il ne possédait pas son permis de conduire, mais se pâmait devant les finitions de ses machines de luxe, dont une Lagonda Rapide de 1937. Il aimait également les batteries anciennes ayant appartenu à de grands noms du jazz, les objets datant de la guerre de Sécession, les pièces d’argent antiques.

Charlie était un esthète. Cet ancien étudiant en art, graphiste typographe et brièvement publicitaire, rêvait d’être peintre. Il reproduisait, dans un carnet, chacun des lits de ses chambres d’hôtel, donnait son avis sur les pochettes des albums, la configuration des scènes, les décors et tout produit dérivé portant le célèbre logo. Mais Charlie Watts était avant tout, qu’il le veuille ou non, un sacrément bon musicien.

Amoureux passionné de jazz et de blues – «Keith m’a initié au rock’n’roll», dira-t-il –, Watts a commencé par s’imaginer, en tapant sur des feuilles de journaux, accompagner ses idoles, parmi lesquelles le saxophoniste Charlie «Bird» Parker. A 13 ans, apercevant un banjo, il en arracha le manche et se servit de la caisse de résonance à membrane comme d’un tambour qu’il monta sur un trépied. Un soir de Noël, il reçut enfin une batterie vraie mais modeste: caisse claire et grosse caisse. Puis son père lui paya, à crédit, une Ludwig Sky Blue Pearl, achetée sur Shaftesbury Avenue à la boutique Drum City, comme un certain Ringo Starr.

Mick Jagger et Charlie, sur scène, dans le doc «Let’s Spend the Night Together» lors de la tournée US de 1981.

Corbis via Getty Images

Mick Jagger et Charlie, sur scène, dans le doc «Let’s Spend the Night Together» lors de la tournée US de 1981.

Corbis via Getty Images

Watts a écouté tous les tambours majeurs: Chico Hamilton, Elvin Jones, Buddy Rich, Roy Haynes, Tony Williams et surtout Joe Morello, le professeur, qu’il questionna afin de saisir la subtilité d’horloger de la rythmique syncopée sur le «Take Five» du Dave Brubeck Quartet. Lorsqu’il apprit que l’orfèvre avait des soucis financiers, il lui fit verser les sommes récoltées par la vente de baguettes, produites par une célèbre marque à son nom. Watts était, aussi, un être généreux.

Pour définir la singularité de son jeu, il conviendrait de ne pas écouter que les Stones, mais aussi ce disque de Howlin’ Wolf, «The London Howlin’ Wolf Sessions», sur lequel il balance dans «Do the Do» et fait danser sa batterie, à l’image de ces pas, sautillant d’une jambe sur l’autre, qu’il esquissait juste avant d’entrer en scène. En visionnant «One + One», film de Jean-Luc Godard de 1968, on comprend que la rythmique, au sein des Stones, faisait (presque) tout. De simple chanson folk, «Sympathy for the Devil» est ainsi devenue un titre endiablé.

Charlie, que l’on entend tâtonner, finit par poser les fondations en utilisant sa caisse claire comme les timbales d’un percussionniste latino. Keith: «Tout le monde pense que Mick et moi sommes les Rolling Stones. Si Charlie ne faisait pas ce qu’il fait à la batterie, ce ne serait pas vrai du tout. Charlie Watts EST les Stones.» On l’entend dès «Satisfaction» en 1965 ou «Paint It, Black», l’année suivante. Il faut écouter «Can’t You Hear Me Knocking» (1971) sur «Sticky Fingers» pour comprendre ce qu’est un batteur de rock qui swingue comme un jazzman, idem sur «Tumbling Dice» (1972) et mieux encore sur «Slave», où, entrant seul, Watts ondule, impérial.«Il se passe quelque chose d’impossible à copier, dira l’ex-bassiste Bill Wyman. Nous ne suivons pas Charlie, mais Charlie suit Keith (guitare rythmique, ndlr). Donc la batterie est très légèrement derrière la guitare. Une seconde à peine. Et moi, j’ai tendance à jouer en avance. Il y a une sorte de vacillement.»

Keith, Mick, Charlie et Ronnie en 1994 lors du «Voodoo Lounge Tour» qui rapportera 320 millions de dollars.

Getty Images

Keith, Mick, Charlie et Ronnie en 1994 lors du «Voodoo Lounge Tour» qui rapportera 320 millions de dollars.

Getty Images

Stewart Copeland, le batteur de The Police, analysant le style de Watts pour le Guardian souligne: «Techniquement, il dirige avec son pied droit sur la grosse caisse, ce qui pousse le groupe vers l’avant. Pendant ce temps, sa main gauche sur la caisse claire est un peu détendue, un peu paresseuse – et cette combinaison de propulsion et de relaxation est la définition technique de ce qu’il fait. Mais tu peux l’essayer, autant que tu veux, ça ne ressemblera pas à Charlie.»

Watts ne frappait jamais sa caisse claire et ses cymbales de charleston simultanément et il battait sur les temps 1 et 3. Non pas qu’il ait été un technicien hors pair, mais en retenant, à sa façon, ses frappes et en les plaçant au bon moment, il entrait dans le cœur même de la musique et de la vie. «Les batteurs blancs ne swinguent pas. A l’exception de Watts», affirme Richards. Charlie, comme tous les autodidactes, avait accumulé de savantes connaissances et possédait d’infinies références. C’est lui qui conseilla à Keith Richards le batteur Steve Jordan pour pulser au sein des X-Pensive Winos. Et c’est le même Jordan – batteur pour Stevie Wonder, James Brown, les Blues Brothers et tant d’autres – adoubé par Watts de son vivant qui reprend le tabouret laissé vacant.

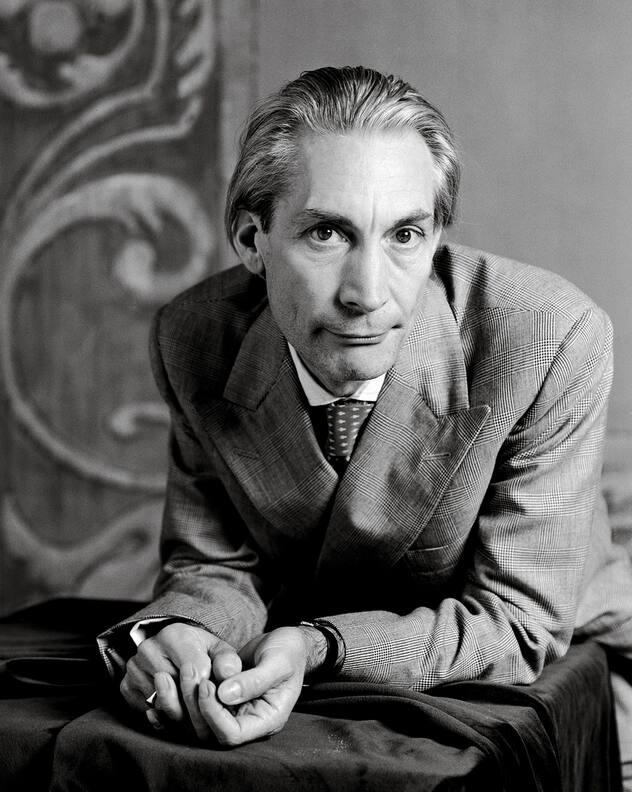

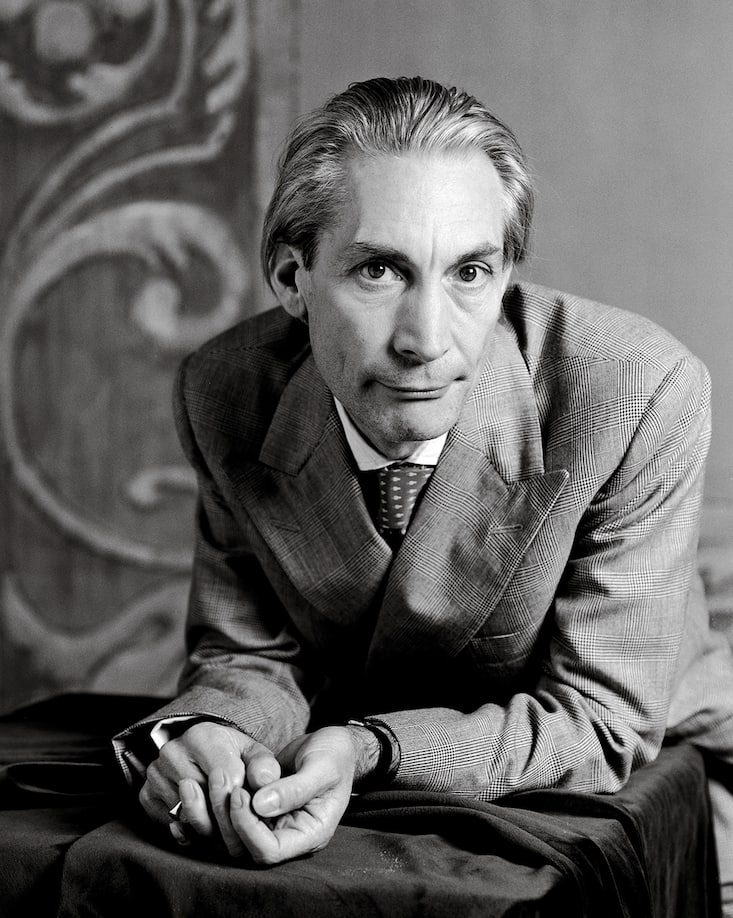

«Techniquement, il pousse le groupe vers l’avant, en mettant l’accent, pied droit sur la grosse caisse. Sa main gauche, détendue, frappe la caisse claire. Tu peux essayer, ça ne ressemblera jamais à ce qu’il fait», prévient le batteur de The Police, Stewart Copeland.

Popperfoto via Getty Images

«Techniquement, il pousse le groupe vers l’avant, en mettant l’accent, pied droit sur la grosse caisse. Sa main gauche, détendue, frappe la caisse claire. Tu peux essayer, ça ne ressemblera jamais à ce qu’il fait», prévient le batteur de The Police, Stewart Copeland.

Popperfoto via Getty Images

C’est grave docteur? Non. Depuis des années, les Stones proposent un méga-show impeccable. Un juke-box géant où, hélas, l’improvisation n’a plus sa place.Charlie Watts savait qu’il n’était pas irremplaçable, le disait et plaçait son ego derrière la musique. La preuve, le 16 novembre 1968, aux studios Olympic de Londres, lors des sessions de «You Can’t Always Get What You Want». Le producteur Jimmy Miller, multi-instrumentiste, lui montra un rythme. Mais au moment de la prise de son, il ne lui céda pas les baguettes. Témoin de la scène, Al Kooper s’en souvient, médusé, dans le livre «Rocks Off»: «Charlie a supporté ça avec une classe incroyable. Je ne sais pas s’il était mécontent. Enfin, qui ne le serait pas? Mais ça ne se voyait pas. C’est un gentleman…» Charlie dira: «Jimmy m’a fait repenser à la façon dont je joue de la batterie en studio. Je suis devenu meilleur grâce à lui. Et nous avons fait, en sa compagnie, certains de nos meilleurs disques.»

Watts pouvait aussi perdre son sang-froid. Un soir à Amsterdam, Mick Jagger avait eu le malheur de l’appeler au téléphone en lui balançant: «Où est mon batteur?» Charlie a enfilé son plus beau costume, s’est rasé et coiffé, il est descendu et a empoigné le chanteur en l’avertissant: «Ne m’appelle plus jamais ton batteur. Tu es mon p… de chanteur!» La droite est partie, Jagger a traversé la pièce. Keith a tout vu: «Sur la table il y avait un grand plat en argent rempli de saumon fumé. Mick a commencé à glisser sur le dos en direction de la fenêtre ouverte. Comme il portait ma veste de mariage, je l’ai rattrapé.» Charlie, lui, n’en tira aucune espèce de fierté.«Les sixties étaient sexe, drogue et rock’n’roll, mais je n’étais pas comme ça», disait-il.

C’est la dernière photo de Charlie Watts vivant. En mai 2020, en plein confinement, sa femme Shirley et lui ont adopté Suzie, une femelle lévrier greyhound de 5 ans qui avait été abandonnée.

DR

C’est la dernière photo de Charlie Watts vivant. En mai 2020, en plein confinement, sa femme Shirley et lui ont adopté Suzie, une femelle lévrier greyhound de 5 ans qui avait été abandonnée.

DR

Il a rencontré Shirley Ann Shepherd, son unique épouse, bien avant le succès des Stones et l’a épousée le 14 octobre 1965. Charlie est le père de Seraphina, 53 ans, et le grand-père de Charlotte. Et il a été le seul membre du groupe à refuser de se rendre à la Playboy Mansion, chez Hugh Hefner, le patron de Playboy, lors la tournée américaine de 1972.

En pleine crise de la quarantaine, il a succombé à l’héroïne au milieu des années 1980. «Je me défonçais et buvais un maximum. Ça a été la période la plus dure pour moi. J’ai mis deux ou trois ans à m’en remettre», affirmera-t-il, manquant de détruire son ménage. Le groupe, au bord du naufrage, avait alors sorti le bien nommé «Dirty Work.Tout» cela appartient au passé aujourd’hui.

Et, à l’heure des comptes, huit décennies, c’est un exploit remarquable pour mourir en batteur de rock. John Bonham de Led Zeppelin et Keith Moon des Who ont quitté la piste à 32 ans. Moins bruyant et moins prévisible, Charlie Watts, le Stone philosophe, laisse un vide immense. On lui laisse le mot de la fin, saupoudré d’humour: «J’ai peur d’arrêter et de devenir vieux. Mais je suis sûr qu’on pourra toujours trouver un engagement d’une semaine à Bognor Regis (minuscule station balnéaire anglaise, ndlr) ou ailleurs.» Désormais, il est à l’affiche, en vedette: au paradis.