Bonjour,

«Quand mon mari me battait, j’étais comme anesthésiée»

Jeanne a la soixantaine passée quand elle rencontre son nouveau compagnon. Elle se réjouit d’une retraite pleine de projets à deux. Mais très vite, la violence arrive. Elle nous raconte son calvaire et comment elle s’en est sortie.

Albertine Bourget

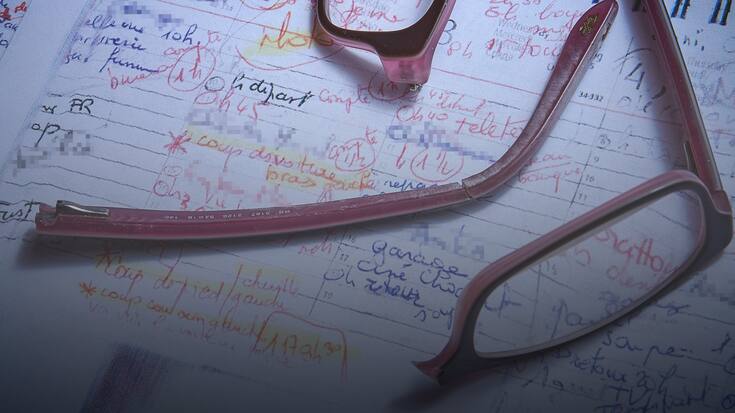

«Le premier coup? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Il y en a eu tellement…» Peut-être cette fois où, avec son compagnon, elle regarde la télévision et commente à voix haute. «Il ne s’est même pas retourné. Son bras est parti en arrière, il m’a décroché une gifle en plein visage.» Elle nous montre des photos des coups reçus au fil des mois. Les traces de doigts rouges sur la peau blanche de sa cuisse. Les hématomes sur les poignets, les avant-bras, le dos. La lèvre tuméfiée, le pivot d’une couronne qui a sauté à cause des gifles reçues au visage.

C’est en 2012 que Jeanne (le prénom a été modifié) rencontre celui qui deviendra son mari. Elle tombe sous le charme. «Il était gentil, attentionné.» La soixantaine passée, elle a divorcé du père de ses enfants «après une vie de couple normale, avec ses hauts et ses bas». Elle s’est refait une vie à elle, faite de sorties et de voyages, enrichie par des petits-enfants et des amitiés solides.

Très vite, son compagnon lui propose d’emménager chez lui. D’une enveloppe sur laquelle elle a écrit «le temps heureux», elle sort des images la montrant rayonnante à côté d’un grand homme souriant. «Nous avions plein de projets. Voyager, partir en voiture sans but précis, prendre un hôtel sur la route sans l’avoir planifié… Vivre! La retraite, c’est pour profiter, non?»

L’unique fois où elle rend un coup, Jeanne se blesse à la main et devra subir une opération.

Sedrik Nemeth

L’unique fois où elle rend un coup, Jeanne se blesse à la main et devra subir une opération.

Sedrik NemethMais la lune de miel tourne court. Les coups de poing et de pied, les gifles se multiplient. Les premiers temps, après l’avoir frappée, il écrit des lettres «pour s’excuser d’avoir été un peu lourd, comme il disait». Se rend-elle compte de la gravité de ce qui se passe? «Sur le moment, on est comme anesthésiée. On est dans un brouillard, sous une cloche qui nous empêche de voir la réalité.»

Un jour de retour de vacances, le coup qu’elle reçoit au bras est si violent, la douleur si forte qu’elle insiste pour être emmenée à l’hôpital. Son mari temporise en mangeant un fruit, avant d’accepter en lui demandant de mentir sur l’origine de la blessure. «Je ne voulais pas lui obéir, mais je ne pouvais pas non plus dire la vérité.» Au médecin, elle parle d’une valise trop lourde qui lui a échappé. Diagnostic: fracture du cubitus, incompatible avec son récit, lui fait remarquer le radiologue. Alors elle raconte ce qui s’est passé. Sans faire de commentaire, le médecin fera une attestation mentionnant «torsion et traction de l’avant-bras». Suivront six semaines de plâtre et des mois de rééducation.

Jeanne n’avait jamais envisagé de se remarier. Lui, actif dans l’Eglise genevoise, insiste. «En montant les escaliers de la mairie», elle doute encore. Mais elle veut «croire qu’il va tenir ses promesses, que la situation va s’améliorer. Pourquoi pensez-vous qu’il y en a qui restent pendant des années? C’est un travail intérieur énorme de se rendre compte à quel point on a été abusée. Il pouvait me taper dessus et, trois heures après, me demander comme si de rien n’était: «On va faire l’amour?» Elle ignore alors que le viol conjugal est puni par la loi.

Au bout de plusieurs mois, elle se décide à appeler le 117. «Ça lui faisait peur, il se calmait.» Parfois, elle raccroche sans rien dire, mais la police localise l’appel et effectue une ronde. Deux fois, elle intervient au domicile. «Ça aussi, ça le calmait. Devant les policiers, il minimisait les faits. Lorsqu’ils repartaient, mon mari prenait soin de vérifier si leur voiture était banalisée. Il avait peur d’attirer l’attention des voisins.» Elle poursuit: «Il mettait ses mains autour de mon cou pour que j’arrête de crier. Mais j’avais beau hurler au secours, les voisins n’ont jamais réagi. Une fois, j’ai saigné du nez, il s’est arrêté de taper en voyant le sang. Un autre soir, je devais crier, alors il m’a plaqué son oreiller sur le visage pour me faire taire. Avec le recul, je me dis que j’aurais pu y rester.» Ce soir-là, Jeanne ira dormir au salon. Il lui arrive de se réfugier dans sa voiture ou à l’hôtel. «Quand je lui disais que j’allais vraiment partir, il me répondait que je lui faisais du chantage, que je ne le ferais jamais.» Entre eux, y avait-il de bons moments? «Mais oui, bien sûr», dit-elle simplement.

Pour la photo, Jeanne a remis l’attelle portée pour une fracture de l’avant-bras causée par un coup particulièrement violent.

Sedrik Nemeth

Pour la photo, Jeanne a remis l’attelle portée pour une fracture de l’avant-bras causée par un coup particulièrement violent.

Sedrik NemethUn jour, en vacances en France où elle a été «tabassée», Jeanne retrouve un couple d’amis. Son mari est à la buvette du théâtre. Devant son visage tuméfié, l’amie lui lance: «Ben alors, tu as embrassé un poteau?» «Non, c’est mon mari», répond-elle. Le couple éclate de rire, croyant à une plaisanterie. Elle leur explique la situation. Son amie l’encourage à contacter la gendarmerie, ce qu’elle fait.

En Suisse, la pharmacienne du village, vraisemblablement alertée par le physiothérapeute qui avait constaté des hématomes lors de la rééducation du poignet, l’avait déjà incitée à faire un constat à l’hôpital.

Fin 2014, lors d’un contrôle de routine, le diagnostic tombe: Jeanne souffre d’un cancer du sein et doit être opérée en urgence. La maladie, dit-elle, est liée à ce qu’elle vit. «Le corps réagit au traumatisme.» Un mois après son retour à la maison, son mari la frappe sur le sein opéré. «J’ai eu si mal que les larmes sont montées toutes seules.» Elle lui renvoie instinctivement un coup de poing, se blessant à la main. Retour à l’hôpital, où elle se fait poser une broche. «Cette fois, j’ai tout de suite dit ce qui s’était passé. La médecin a été formidable. Elle m’a donné les coordonnées du foyer des Grottes et de l’association Solidarité femmes Genève (aujourd’hui Avvec – Aide aux victimes de violences en couple, ndlr).»

Les mois qui suivent, en secret et malgré la fatigue provoquée par le traitement de son cancer, Jeanne organise son déménagement, cherche un appartement dans le canton de Vaud. Le jour de sa fuite, en mars 2016, «il neigeait, je m’en souviens très bien». La veille, en l’absence de son mari, elle a fait les cartons «à toute vitesse. A son retour, je me suis mise entre son bureau et le téléphone pour être sûre de pouvoir appeler le 117 au cas où.» En voyant les cartons dans l’entrée, l’homme blêmit, part dans son bureau sans un mot. «Il a compris que c’était fini pour de bon.»

Quelques mois plus tard, Jeanne demande le divorce, qui sera prononcé en quinze minutes. Parallèlement, elle dépose une plainte pénale. «Ce n’était pas possible d’accepter ce qu’il avait fait.» Son avocate, mandatée par le centre LAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions), produit notamment six attestations de différents médecins. Son ex-mari, qui nie les faits, est reconnu coupable de lésions corporelles simples et d’injures. Il est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amendes et à un sursis de 3 ans, avec une amende de 1600 francs.

Jeanne garde des douleurs aux cervicales, séquelles de la violence avec laquelle elle était frappée au visage, et a dû s’astreindre à de nombreuses séances d’ostéopathie. Des flashs de ce qu’elle a vécu lui reviennent. «Ma thérapie, c’est de témoigner comme je le fais ici. Et de m’engager dans différentes associations dénonçant ces violences que tant de femmes vivent en silence, afin qu’elles se sentent moins seules et qu’elles trouvent la force d’appeler au secours.»