Bonjour,

Quentin Mouron: «Mentir aux autres est classique»

Avec sa plume littéraire et énervée, Quentin Mouron signe un sixième roman tragicomique qui l’impose comme l’une des plumes les plus originales parmi les jeunes auteurs. Rencontre avec un gentil méchant.

Jean-blaise Besencon

Avec son regard noir, le coup d’œil limite canaille et le perfecto qu’il porte depuis ses 16 ans, Quentin Mouron apparaît sous son masque de rocker. A la fois discret et volubile, il se révèle cultivé et passionné, de littérature avant tout. A 29 ans, le Vaudois signe déjà le sixième de ses romans, tous fort différents. Road trip américain, drame en hiver dans les forêts du Québec et puis ce Vesoul, le 7 janvier 2015. Une farce, dérive picaresque qui voit deux antihéros absolus emportés dans un monde à peine plus effrayant que celui dans lequel nous vivons.

Des chroniques dans des journaux, des aphorismes sur Facebook, un polar, des romans… Pourquoi écrivez-vous?

La réponse est à la fois simple et impossible. En 2011, quand mon premier livre (ndlr: Au point d’effusion des égouts) est sorti, je disais que je l’avais écrit pour plaire à une fille.

Et ça avait marché?

Non, et ça ne marche toujours pas, donc je ne crois pas que ce soit pour plaire. Mon nouveau livre, c’est plutôt pour me moquer des gens. Je le fais régulièrement, mais cette fois, j’avais envie de le faire d’une façon plus écrite, plus littéraire.

Pourquoi emmener le lecteur à Vesoul?

C’est un choix arbitraire, ça aurait pu être dans une autre ville, n’importe où en Europe de l’Ouest. A Vesoul, je suis passé un jour en vitesse, et puis juste retourné une fois avec mon ex, passer une nuit au Formule 1. C’est au milieu de nulle part, très peu de gens y sont allés, mais tout le monde connaît, à cause de la chanson de Jacques Brel. J’y ai pensé, bien sûr, mais je n’ai pas fait un roman réaliste, la plupart des bistrots sont inventés. Le 7 janvier 2015, c’est le jour de l’attentat à Charlie Hebdo, dont les conséquences donnent quelques-unes des pages les plus décapantes du livre… Je l’avais commencé avant l’attentat, mais il m’a fallu quatre ans pour l’écrire, il était plus long, j’ai beaucoup coupé. J’ai voulu faire une sorte de roman de chevalerie moderne, avec ce personnage de Don Quichotte qui revient comme un motif, et le confronter à une réalité contemporaine. J’ai aussi pensé au Bouvard et Pécuchet de Flaubert. J’aime beaucoup ce livre bizarre, inachevé, pour son côté méchant, un peu gratuit. Cette histoire de deux abrutis assis sur leur banc et qui racontent toutes sortes de conneries ne ressemble à rien de ce qui s’écrivait à l’époque. J’aime cette idée de se moquer des gens gratuitement, sans avoir le souci de réalisme.

Les militants de la cause animale, les extrêmes

gauchistes, les danseurs de voguing,

le Hezbollah, les poètes en réunion: vous n’oubliez personne!

J’avais envie de restituer la complexité du monde actuel. Je ne prétends pas avoir tout compris, celui qui le prétend est un menteur, éventuellement un poseur. Mais c’est une proposition de lecture, parce que nous sommes dans une période fascinante que l’on peut prendre au tragique ou sur le ton de la farce, c’est une question de tempérament.

Et vous, vous choisissez l’arme de l’humour grinçant…

Ecrire un roman drôle, c’est presque un sacrilège, un oxymore. Dans la littérature contemporaine, j’ai l’impression qu’on se tourne beaucoup autour de la queue, mais que l’on a de la peine à rendre la complexité du monde, les mutations. J’ai l’impression qu’on écrit toujours avec cinquante ans de retard. Même en utilisant des procédés très modernes, très avant-gardistes, le fond reste toujours un peu daté, avec un côté misérabiliste qui fait florès dans les grands prix.

Des distinctions que vous n’avez toujours pas reçues; ça vous blesse?

Pas vraiment, je me suis fait une raison, je ne suis pas un bon client pour les subventions, les prix ou les bourses. Depuis La combustion humaine (2013), l’Etat de Vaud a refusé toutes mes demandes d’aide… Mais j’ai appris par des bruits de couloir que certains avaient dit qu’ils n’allaient pas donner d’argent à un petit con qui n’avait pas 25 ans et qui se permettait de critiquer le milieu littéraire… Je n’ai jamais rien reçu, mais ça me va aussi.

Quand et comment vous est venu le goût de la lecture?

J’ai été un adolescent très lecteur. J’avais déjà essayé de lire Proust, mais j’étais encore un petit peu jeune. Madame Bovary, que j’ai relu six ou sept fois depuis, a été le grand déclic. J’aime sa méchanceté. Mais j’ai aussi été biberonné aux San-Antonio, entre mon père et ma grand-mère, ils les avaient tous. Il y a une photo dans un aéroport où je suis en train d’en lire un alors que mon père est en train de lire la BD qu’il m’avait achetée pour le voyage! C’est Frédéric Dard qui m’a donné l’amour des mots, des néologismes, de la phrase grinçante, c’est vraiment un auteur que j’ai bien aimé, qui mérite d’être lu.

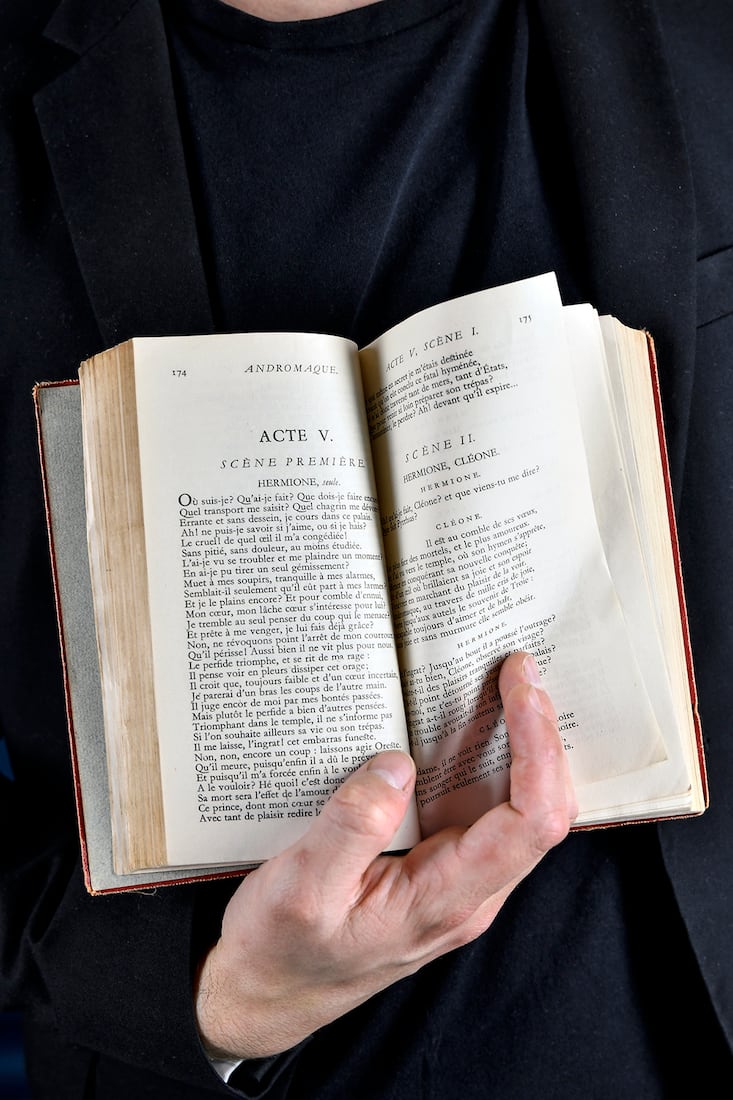

Mais comme objet fétiche, vous choisissez les œuvres complètes de Jean Racine (1639-1699)?

Oui, j’adore vraiment Racine. C’est une édition La Pléiade trouvée pour moins de 10 francs chez mon voisin bouquiniste. Je viens de relire sa toute première tragédie, La Thébaïde ou les frères ennemis, que j’avais négligée. Lui s’en est excusé en disant que c’était très mauvais, mais j’ai trouvé ça tout à fait fabuleux. J’aime bien le XVIIe siècle, même si ça ne se retrouve pas dans mon écriture. J’aime le théâtre classique, ces tragédies que l’on peut lire en une heure ou deux. C’est un peu comme une série, elles remplacent mon abonnement Netflix.

Vous ne regardez pas de séries?

Je me tiens au courant quand je suis fatigué, mais je trouve que, dans l’idée même de série, il y a un côté un peu mercantile, quelque chose de très calculé, qui exclut un peu les auteurs jaillissants, les coups de génie. Bon, j’aime bien aussi qu’on joue avec moi, mais plutôt dans les jeux sexuels que dans la consommation des objets culturels.

Vous avez grandi entre la Suisse et le Canada, quel est votre plus ancien souvenir?

Je crois que je vomissais du coca dans une voiture de location. C’était du côté de Sainte-Adèle, au Québec. Je devais avoir 3 ans, quand mes parents sont partis s’y installer. Ensuite, nous avons vécu une dizaine d’années à Notre-Dame-de-la Merci, qui a donné le titre de mon deuxième roman.

Et ce fut une enfance heureuse?

Oui, très! Pas forcément facile tous les jours pour mes parents – mon père est artiste et ma mère institutrice. Ils avaient acheté une maison en rondins perdue dans la nature, à deux heures et demie de Montréal. Des chevaux faisaient partie de la propriété. Ils se sont un peu improvisés hôteliers. Mon père emmenait les touristes faire des tours alors qu’il n’était jamais monté sur un cheval! Mais si les clients étaient trop chiants, il les priait de dégager. Ils faisaient leur truc dans leur coin. On a bien vécu.

Cette vie «sauvage» ne vous a pas donné le goût de la nature?

En tout cas pas comme un trip New Age! J’ai vécu assez longtemps dans les forêts pour éviter l’écueil. La chasse, la pêche, ce sont des fantasmes de citadins. Les gens ne pêchent pas là-bas puisqu’il y a toujours un supermarché dans le coin. Et les autres jetaient leurs canettes de bière dans la forêt à côté de leur tronçonneuse qui pissait de l’essence! Mais évidemment, ce n’est peut-être pas comme ça que l’on imagine la nature sauvage quand on va faire ses courses à Bio c’ Bon!

Vous n’aimez pas les auteurs dits

de «nature writing»?

Quand les modes sont en anglais, je m’en méfie! J’aime beaucoup d’auteurs américains, Philip Roth, dont j’ai encore envie de lire plusieurs livres, Paul Auster, même si ce n’est pas le plus Américain. Dommage qu’ils ne puissent pas écrire un roman sans parler de base-ball… Chaque pays a ses fixations culturelles; en Suisse, on a ça avec nos champs. Avec les auteurs anglais, j’ai toujours un peu la frustration de ne pas pouvoir les lire dans la langue. Je peux le faire avec Bukowski ou John Fante, que j’aime beaucoup, parce que c’est une langue assez facile; pour les auteurs allemands, c’est plus simple, comme je ne comprends pas un mot, je lis Musil dans la traduction de Philippe Jaccottet.

Avec sa plume littéraire et énervée, Quentin Mouron signe un sixième roman tragicomique qui l’impose comme l’une des plumes les plus originales parmi les jeunes auteurs. Rencontre avec un gentil méchant.

Etes-vous sujet à la déprime?

Pas tellement, j’ai plutôt le cynisme nietzschéen que le cynisme schopenhauerien. Même un peu déprimé, je reste rarement prostré. J’ai toujours suffisamment d’énergie qui me permet de relancer les choses. Par l’écriture, par la lecture aussi. Je crois que c’est Montesquieu qui disait que jamais une seule souffrance ne pouvait résister à une heure de lecture. Bon, il était peut-être un peu optimiste, mais j’arrive assez à me reprendre en main.

Même après une rupture amoureuse comme celle que vous venez de vivre?

Oui. Je ne dis pas que ce fut indolore, ce serait de la fanfaronnade bon marché, mais ça a été relativement rapidement surmonté. Et maintenant, c’est bien rangé dans l’étagère de mes souvenirs, bien propre comme un bibelot que je n’ai pas particulièrement envie de dépoussiérer pour le moment. Cela devient une sorte de matière littéraire, pas la personne elle-même, mais ce qui s’est passé, ce que l’on a vécu.

Vous dites: «Je porte deux masques, le premier pour les autres, le second pour moi…»

Mes premiers livres étudiaient cette thématique du masque et de la sincérité. J’ai eu quelque temps un petit carnet dans lequel je notais chaque fois que j’avais dû mentir ou être hypocrite, par exemple pour être invité quelque part. Je le notais dans mon petit journal, peut-être un côté protestant, une manière de me flageller… C’est toujours facile de dire «connais-toi toi-même» et «sois sincère». Mais ce n’est pas toujours facile de savoir ce qu’on pense. Même le fait de se connaître est problématique. Donc oui, j’ai l’impression que l’on porte toujours un masque, pour les autres, par rapport à l’image que l’on veut donner, et aussi un masque par rapport à soi-même, pour renvoyer une image idéale, celle que l’on se façonne avec nos vêtements, nos attitudes. On se construit un personnage, une histoire, un destin, et on essaie de faire en sorte que tout concorde. C’est une question qui m’a beaucoup taraudé. Mentir aux autres, c’est assez classique. Mais mentir à soi-même, c’est une autre affaire. Ne suis-je pas en train de mentir en me disant que je ne me mens pas?