Les lauréats du Swiss Press Photo 2023 dans la catégorie «Histoires Suisses»

Le Swiss Press Photo a révélé ce mercredi 5 avril les lauréats de son édition 2023. Découvrez les images qui ont séduit le jury dans la catégorie «Histoires Suisses».

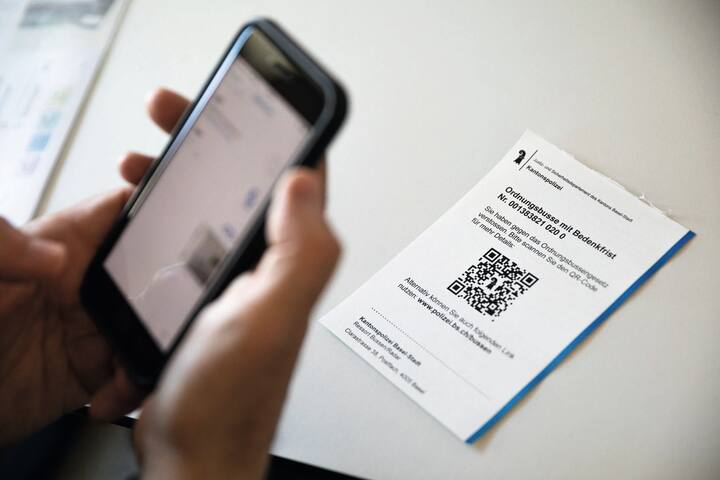

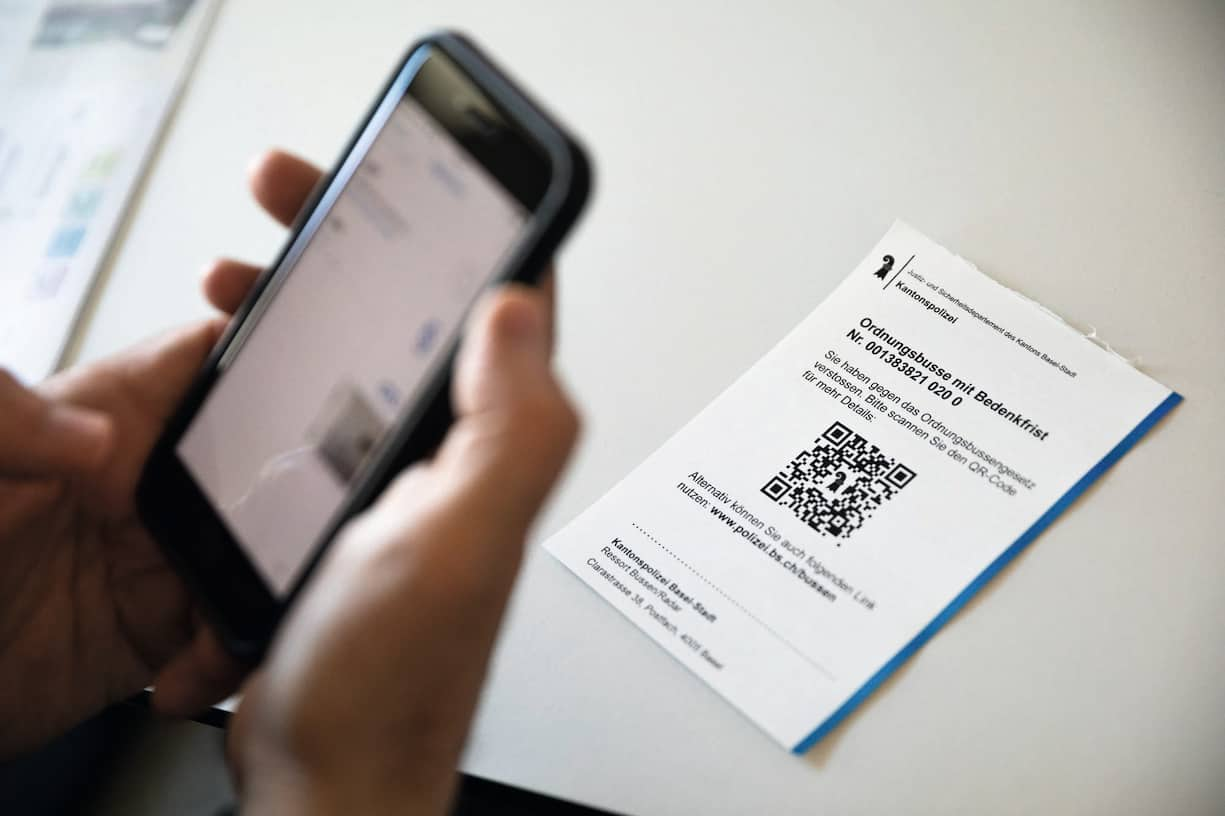

Éliminer les déchets a un coût. C’est pourquoi, une partie des déchets est déversée illégalement, comme ici à Bâle, sur un chantier, ou encore dans un passage peu visible. La ville emploie des inspecteurs·trices officiel·le·s habilité·e·s à délivrer des amendes. Les «agents de la police des déchets» constatent régulièrement que les sacs contiennent également des matériaux recyclables, qui peuvent pourtant être éliminés gratuitement.

© Eleni Kougionis / Swiss Press Photo

Éliminer les déchets a un coût. C’est pourquoi, une partie des déchets est déversée illégalement, comme ici à Bâle, sur un chantier, ou encore dans un passage peu visible. La ville emploie des inspecteurs·trices officiel·le·s habilité·e·s à délivrer des amendes. Les «agents de la police des déchets» constatent régulièrement que les sacs contiennent également des matériaux recyclables, qui peuvent pourtant être éliminés gratuitement.

© Eleni Kougionis / Swiss Press Photo

Éliminer les déchets a un coût. C’est pourquoi, une partie des déchets est déversée illégalement, comme ici à Bâle, sur un chantier, ou encore dans un passage peu visible. La ville emploie des inspecteurs·trices officiel·le·s habilité·e·s à délivrer des amendes. Les «agents de la police des déchets» constatent régulièrement que les sacs contiennent également des matériaux recyclables, qui peuvent pourtant être éliminés gratuitement.

© Eleni Kougionis / Swiss Press Photo

Éliminer les déchets a un coût. C’est pourquoi, une partie des déchets est déversée illégalement, comme ici à Bâle, sur un chantier, ou encore dans un passage peu visible. La ville emploie des inspecteurs·trices officiel·le·s habilité·e·s à délivrer des amendes. Les «agents de la police des déchets» constatent régulièrement que les sacs contiennent également des matériaux recyclables, qui peuvent pourtant être éliminés gratuitement.

© Eleni Kougionis / Swiss Press Photo

Éliminer les déchets a un coût. C’est pourquoi, une partie des déchets est déversée illégalement, comme ici à Bâle, sur un chantier, ou encore dans un passage peu visible. La ville emploie des inspecteurs·trices officiel·le·s habilité·e·s à délivrer des amendes. Les «agents de la police des déchets» constatent régulièrement que les sacs contiennent également des matériaux recyclables, qui peuvent pourtant être éliminés gratuitement.

© Eleni Kougionis / Swiss Press Photo

Éliminer les déchets a un coût. C’est pourquoi, une partie des déchets est déversée illégalement, comme ici à Bâle, sur un chantier, ou encore dans un passage peu visible. La ville emploie des inspecteurs·trices officiel·le·s habilité·e·s à délivrer des amendes. Les «agents de la police des déchets» constatent régulièrement que les sacs contiennent également des matériaux recyclables, qui peuvent pourtant être éliminés gratuitement.

© Eleni Kougionis / Swiss Press Photo

Éliminer les déchets a un coût. C’est pourquoi, une partie des déchets est déversée illégalement, comme ici à Bâle, sur un chantier, ou encore dans un passage peu visible. La ville emploie des inspecteurs·trices officiel·le·s habilité·e·s à délivrer des amendes. Les «agents de la police des déchets» constatent régulièrement que les sacs contiennent également des matériaux recyclables, qui peuvent pourtant être éliminés gratuitement.

© Eleni Kougionis / Swiss Press Photo

Éliminer les déchets a un coût. C’est pourquoi, une partie des déchets est déversée illégalement, comme ici à Bâle, sur un chantier, ou encore dans un passage peu visible. La ville emploie des inspecteurs·trices officiel·le·s habilité·e·s à délivrer des amendes. Les «agents de la police des déchets» constatent régulièrement que les sacs contiennent également des matériaux recyclables, qui peuvent pourtant être éliminés gratuitement.

© Eleni Kougionis / Swiss Press Photo

Le village d’Helvecia, dans le nord-est du Brésil, porte encore ce nom aujourd’hui parce que des émigrant·e·s suisses et allemand·e·s y ont fondé une colonie en 1818, sous le nom officiel de Leopoldine; Helvecia était un grand domaine appartenant à un Suisse nommé Flach. Les hommes sont des descendants des familles allemandes Krull et S(ch)ulz. Cependant, tous les habitant·e·s ont (également) des origines africaines: en effet, peu après leur établissement, les colons ont commencé à utiliser des esclaves dans les plantations de café.

© Dom Smaz / Swiss Press Photo

Le village d’Helvecia, dans le nord-est du Brésil, porte encore ce nom aujourd’hui parce que des émigrant·e·s suisses et allemand·e·s y ont fondé une colonie en 1818, sous le nom officiel de Leopoldine; Helvecia était un grand domaine appartenant à un Suisse nommé Flach. Les hommes sont des descendants des familles allemandes Krull et S(ch)ulz. Cependant, tous les habitant·e·s ont (également) des origines africaines: en effet, peu après leur établissement, les colons ont commencé à utiliser des esclaves dans les plantations de café.

© Dom Smaz / Swiss Press Photo

Le village d’Helvecia, dans le nord-est du Brésil, porte encore ce nom aujourd’hui parce que des émigrant·e·s suisses et allemand·e·s y ont fondé une colonie en 1818, sous le nom officiel de Leopoldine; Helvecia était un grand domaine appartenant à un Suisse nommé Flach. Les hommes sont des descendants des familles allemandes Krull et S(ch)ulz. Cependant, tous les habitant·e·s ont (également) des origines africaines: en effet, peu après leur établissement, les colons ont commencé à utiliser des esclaves dans les plantations de café.

© Dom Smaz / Swiss Press Photo

Le village d’Helvecia, dans le nord-est du Brésil, porte encore ce nom aujourd’hui parce que des émigrant·e·s suisses et allemand·e·s y ont fondé une colonie en 1818, sous le nom officiel de Leopoldine; Helvecia était un grand domaine appartenant à un Suisse nommé Flach. Les hommes sont des descendants des familles allemandes Krull et S(ch)ulz. Cependant, tous les habitant·e·s ont (également) des origines africaines: en effet, peu après leur établissement, les colons ont commencé à utiliser des esclaves dans les plantations de café.

© Dom Smaz / Swiss Press Photo

Le village d’Helvecia, dans le nord-est du Brésil, porte encore ce nom aujourd’hui parce que des émigrant·e·s suisses et allemand·e·s y ont fondé une colonie en 1818, sous le nom officiel de Leopoldine; Helvecia était un grand domaine appartenant à un Suisse nommé Flach. Les hommes sont des descendants des familles allemandes Krull et S(ch)ulz. Cependant, tous les habitant·e·s ont (également) des origines africaines: en effet, peu après leur établissement, les colons ont commencé à utiliser des esclaves dans les plantations de café.

© Dom Smaz / Swiss Press Photo

Le village d’Helvecia, dans le nord-est du Brésil, porte encore ce nom aujourd’hui parce que des émigrant·e·s suisses et allemand·e·s y ont fondé une colonie en 1818, sous le nom officiel de Leopoldine; Helvecia était un grand domaine appartenant à un Suisse nommé Flach. Les hommes sont des descendants des familles allemandes Krull et S(ch)ulz. Cependant, tous les habitant·e·s ont (également) des origines africaines: en effet, peu après leur établissement, les colons ont commencé à utiliser des esclaves dans les plantations de café.

© Dom Smaz / Swiss Press Photo

Le village d’Helvecia, dans le nord-est du Brésil, porte encore ce nom aujourd’hui parce que des émigrant·e·s suisses et allemand·e·s y ont fondé une colonie en 1818, sous le nom officiel de Leopoldine; Helvecia était un grand domaine appartenant à un Suisse nommé Flach. Sur cette photo, la jeune femme a été enduite d’huile pour un rituel d’initiation.

© Dom Smaz / Swiss Press Photo

Le village d’Helvecia, dans le nord-est du Brésil, porte encore ce nom aujourd’hui parce que des émigrant·e·s suisses et allemand·e·s y ont fondé une colonie en 1818, sous le nom officiel de Leopoldine; Helvecia était un grand domaine appartenant à un Suisse nommé Flach. Sur cette photo, la jeune femme a été enduite d’huile pour un rituel d’initiation.

© Dom Smaz / Swiss Press Photo

La série de photos montre que, dans la perception de la population suisse, ils·elles n’existent simplement pas: ce sont les quelque 30’000 personnes d’Europe de l’Est qui travaillent dans nos champs. L’un d’eux est le Polonais Kamil W., 62 ans, qui aide un agriculteur à la récolte dans une ferme du Seeland bernois. Maintenant en octobre, par exemple, les betteraves à sucre sont mûres et dans la serre il y a aussi beaucoup à faire. Kamil W. gagne 3’300 francs par mois et, pour gagner cette somme, il doit travailler 55 heures par semaine. Il est ici depuis 13 ans, et pourtant il reste invisible.

© Klaus Petrus / Swiss Press Photo

La série de photos montre que, dans la perception de la population suisse, ils·elles n’existent simplement pas: ce sont les quelque 30’000 personnes d’Europe de l’Est qui travaillent dans nos champs. L’un d’eux est le Polonais Kamil W., 62 ans, qui aide un agriculteur à la récolte dans une ferme du Seeland bernois. Maintenant en octobre, par exemple, les betteraves à sucre sont mûres et dans la serre il y a aussi beaucoup à faire. Kamil W. gagne 3’300 francs par mois et, pour gagner cette somme, il doit travailler 55 heures par semaine. Il est ici depuis 13 ans, et pourtant il reste invisible.

© Klaus Petrus / Swiss Press Photo

La série de photos montre que, dans la perception de la population suisse, ils·elles n’existent simplement pas: ce sont les quelque 30’000 personnes d’Europe de l’Est qui travaillent dans nos champs. L’un d’eux est le Polonais Kamil W., 62 ans, qui aide un agriculteur à la récolte dans une ferme du Seeland bernois. Maintenant en octobre, par exemple, les betteraves à sucre sont mûres et dans la serre il y a aussi beaucoup à faire. Kamil W. gagne 3’300 francs par mois et, pour gagner cette somme, il doit travailler 55 heures par semaine. Il est ici depuis 13 ans, et pourtant il reste invisible.

© Klaus Petrus / Swiss Press Photo

La série de photos montre que, dans la perception de la population suisse, ils·elles n’existent simplement pas: ce sont les quelque 30’000 personnes d’Europe de l’Est qui travaillent dans nos champs. L’un d’eux est le Polonais Kamil W., 62 ans, qui aide un agriculteur à la récolte dans une ferme du Seeland bernois. Maintenant en octobre, par exemple, les betteraves à sucre sont mûres et dans la serre il y a aussi beaucoup à faire. Kamil W. gagne 3’300 francs par mois et, pour gagner cette somme, il doit travailler 55 heures par semaine. Il est ici depuis 13 ans, et pourtant il reste invisible.

© Klaus Petrus / Swiss Press Photo

La série de photos montre que, dans la perception de la population suisse, ils·elles n’existent simplement pas: ce sont les quelque 30’000 personnes d’Europe de l’Est qui travaillent dans nos champs. L’un d’eux est le Polonais Kamil W., 62 ans, qui aide un agriculteur à la récolte dans une ferme du Seeland bernois. Maintenant en octobre, par exemple, les betteraves à sucre sont mûres et dans la serre il y a aussi beaucoup à faire. Kamil W. gagne 3’300 francs par mois et, pour gagner cette somme, il doit travailler 55 heures par semaine. Il est ici depuis 13 ans, et pourtant il reste invisible.

© Klaus Petrus / Swiss Press Photo

La série de photos montre que, dans la perception de la population suisse, ils·elles n’existent simplement pas: ce sont les quelque 30’000 personnes d’Europe de l’Est qui travaillent dans nos champs. L’un d’eux est le Polonais Kamil W., 62 ans, qui aide un agriculteur à la récolte dans une ferme du Seeland bernois. Maintenant en octobre, par exemple, les betteraves à sucre sont mûres et dans la serre il y a aussi beaucoup à faire. Kamil W. gagne 3’300 francs par mois et, pour gagner cette somme, il doit travailler 55 heures par semaine. Il est ici depuis 13 ans, et pourtant il reste invisible.

© Klaus Petrus / Swiss Press Photo

La série de photos montre que, dans la perception de la population suisse, ils·elles n’existent simplement pas: ce sont les quelque 30’000 personnes d’Europe de l’Est qui travaillent dans nos champs. L’un d’eux est le Polonais Kamil W., 62 ans, qui aide un agriculteur à la récolte dans une ferme du Seeland bernois. Maintenant en octobre, par exemple, les betteraves à sucre sont mûres et dans la serre il y a aussi beaucoup à faire. Kamil W. gagne 3’300 francs par mois et, pour gagner cette somme, il doit travailler 55 heures par semaine. Il est ici depuis 13 ans, et pourtant il reste invisible.

© Klaus Petrus / Swiss Press Photo

La série de photos montre que, dans la perception de la population suisse, ils·elles n’existent simplement pas: ce sont les quelque 30’000 personnes d’Europe de l’Est qui travaillent dans nos champs. L’un d’eux est le Polonais Kamil W., 62 ans, qui aide un agriculteur à la récolte dans une ferme du Seeland bernois. Maintenant en octobre, par exemple, les betteraves à sucre sont mûres et dans la serre il y a aussi beaucoup à faire. Kamil W. gagne 3’300 francs par mois et, pour gagner cette somme, il doit travailler 55 heures par semaine. Il est ici depuis 13 ans, et pourtant il reste invisible.

© Klaus Petrus / Swiss Press Photo