Bonjour,

«La photo est le seul espéranto qui a fonctionné»

Stefano Stoll, directeur d’Images Vevey, s’est plongé dans 100 ans de couvertures de «L’illustré» pour en faire une exposition visible dans les rues de la ville jusqu’au 3 octobre. Retour sur une mise en abyme qui parle autant de notre magazine que du regard suisse sur le monde et l’histoire.

Stéphane Benoit-Godet

Juste après l’image: l’intervieweur, Stéphane Benoit-Godet, rédacteur en chef de «L’illustré», et Stefano Stoll, dans les locaux d’Images Vevey.

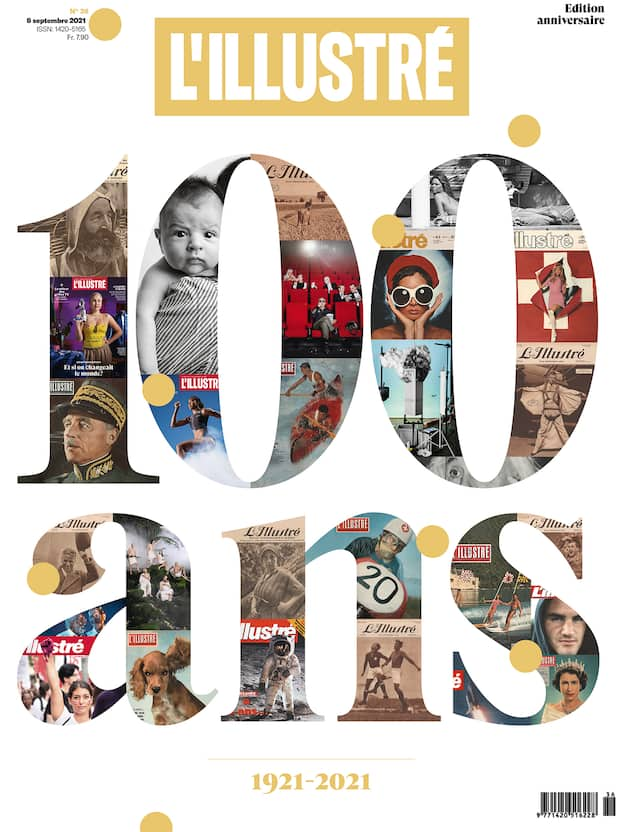

C’est un partenariat original conclu à l’occasion des 100 ans de L’illustré. Notre magazine s’est associé à Images Vevey pour créer un parcours mêlant tirages originaux et installations monumentales autour des quelque 5200 unes réalisées en un siècle.

Du 10 septembre au 3 octobre, les visiteurs pourront gratuitement découvrir, dans le nouvel espace permanent de la célèbre biennale situé dans la gare de Vevey, une exposition du duo Cortis & Sonderegger, dont le travail met en abyme les icônes de la photographie documentaire. La visite se poursuit en extérieur avec une installation présentant les dix tableaux réunissant 100 personnalités romandes mises en scène par l’agence Lundi13 ainsi qu’une série de portraits de 101 de nos fidèles lectrices et lecteurs, un pour chaque année d’existence de notre magazine.

>> Voir toutes les infos concernant les festivités de L'illustré à Vevey

Entre la place de la Gare et les quais sont accrochées près de 150 couvertures géantes de L’illustré, sélectionnées par Images Vevey pour retracer avec humour un siècle de presse mais aussi de sensibilité romande à la marche du monde.

- Vous êtes le directeur d’Images Vevey. Que vous a apporté cette expérience de plongée dans les archives de notre titre?

- Stefano Stoll: Un siècle au rythme d’un numéro par semaine, c’est énorme! Très rapidement, nous nous sommes rendu compte que nos efforts devaient se concentrer sur les quelque 5200 unes réalisées par L’illustré entre 1921 et 2021. Ce voyage dans le temps a été jouissif! Nous ne sommes pas des archivistes – ce n’était pas le propos – et nous nous sommes donc lâchés, avec notre fibre artistique, à la recherche des couvertures les plus intéressantes, troublantes ou amusantes dans des époques très différentes.

L'illustré, 100 ans de Unes

En septembre 1921, le 1er numéro de L'illustré...

L'IllustréAoût 1935.

L'IllustréFévrier 1942.

L'IllustréAvril 1951.

L'IllustréFévrier 1952.

L'IllustréAvril 1957.

L'IllustréJuillet 1959.

L'IllustréSeptembre 1967.

L'IllustréOctobre 1969.

L'IllustréPour le 1er Août 1970.

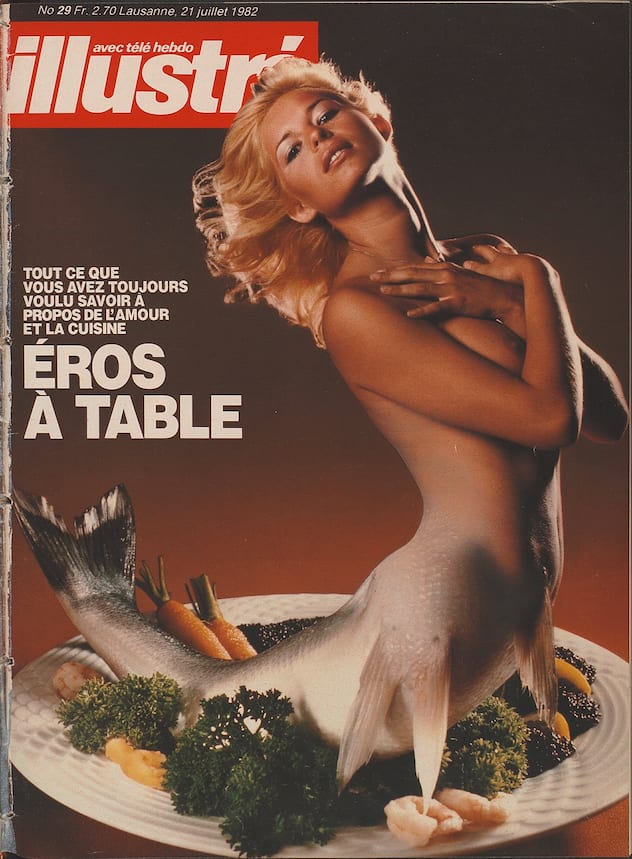

L'IllustréJuillet 1982.

L'IllustréAvril 2004.

L'IllustréAoût 2019.

L'IllustréJanvier 2021.

L'IllustréLa Une des 100 ans de L'illustré en septembre 2021.

L'Illustré- Un siècle, c’est long…

- Aux débuts de L’illustré, en 1921, la photographie a déjà un siècle derrière elle, mais nous sommes aux balbutiements de la photographie de presse. Nous avons cherché à la fois à comprendre les spécificités du titre qui revisite au rythme hebdomadaire la petite et la grande histoire, celle locale et celle globale. Au-delà du passage du noir et blanc à la couleur, il y a toute l’évolution de la société qui transparaît.

- Quel bilan tirez-vous de 100 ans de couvertures?

- Un bilan très affectueux et nuancé. Parfois – à en juger par les choix –, on peut avoir l’impression que la Suisse est un îlot qui observe le monde sans être véritablement acteur de l’histoire. C’est une psychologie très helvétique, qui vient probablement du fait que nous avons moins subi les tourments de l’histoire que d’autres, ou moins frontalement. Nous fêtons le narcisse – un sujet récurrent en une de L’illlustré! – alors qu’il se passe des événements majeurs chez nos voisins. Ce côté protecteur révèle une manière de ne pas trop bousculer le lectorat. Le monde bouge, mais nous, en Suisse, on cueille des fleurs.

- Selon vous, pourquoi n’y a-t-il pas plus de volonté de s’engager en couverture?

- Les Suisses ne «font» pas l’histoire, et il n’y a rien de négatif à le reconnaître, notamment de ma part, moi qui suis un proto-Suisse avec une mère tessinoise, un père suisse alémanique et toute ma vie passée dans mon Pays de Vaud. Par ailleurs, j’ai l’impression que, dans les médias suisses, la photo porte en elle quelque chose de dangereux, voire de subversif, dans le sens où elle véhicule trop d’émotions. L’Helvète préfère peut-être les garder pour lui et les maîtriser. Comme il préfère observer l’histoire plutôt que de l’écrire.

- Et comment a évolué «L’illustré» d’un point de vue du style?

- Selon les périodes, la photo et le graphisme se disputent la première place et, dès les années 1980, c’est le texte qui devient essentiel et surligne la photo. Au point, parfois, de rendre l’image illisible. On sent que le magazine veut gagner de l’impact face à ses concurrents et à d’autres médias, il cherche le meilleur moyen d’y arriver, en visant l’équilibre le plus percutant entre texte et photographie. C’est la période «le poids des mots, le choc des photos». On suit la voie de Paris Match, en quelque sorte, mais à la sauce romande.

««Pour moi, les plus belles couvertures sont réalisées dans les années 1930 et 1940»»

Stefano Stoll, directeur d'Images Vevey

Stefano Stoll photographié pour «L’illustré» par Nicolas Polli, également graphiste basé à Bienne (Swiss Design Award en 2018 et 2020). L’auteur de la photo «aime réaliser des images de natures mortes assez élaborées, avec une connotation punk».

David Sykes

Stefano Stoll photographié pour «L’illustré» par Nicolas Polli, également graphiste basé à Bienne (Swiss Design Award en 2018 et 2020). L’auteur de la photo «aime réaliser des images de natures mortes assez élaborées, avec une connotation punk».

David Sykes- La première «cover», en 1921, avec Guillaume Tell est géniale quand même, non?

- Mais oui! Qui oserait aujourd’hui quelque chose d’aussi littéral? Le magazine qui veut montrer la Suisse se lance avec le héros national en une, comme s’il vivait toujours. Efficace! Graphiquement, elle fonctionne d’ailleurs toujours très bien, même si le mythe du mâle alpha fondateur de la patrie est probablement perçu différemment par la jeune génération actuelle.

- Est-ce que vous voyez des périodes plus ou moins bonnes en termes d’inspiration visuelle?

- Pour moi, les plus belles couvertures sont réalisées dans les années 1930 et 1940, alors que le glamour local des années 1960 et 1970 s’avère aussi très touchant. Probablement, quelques couvertures des années 1980 et 1990 ne pourraient plus être montrées telles quelles dans l’espace public. Dès les années 2000, cette cohabitation entre texte et image fonctionne moins bien. Les images deviennent plus convenues, avec comme un plus petit dénominateur de devoir plaire au plus grand nombre. Le consensus n’a jamais créé d’icônes… même si curieusement, au final, les icônes font le consensus!

- Que ressent-on à l’issue de cette plongée?

- On découvre qu’il existe un «style» de L’illustré qui traduit une tendresse sincère pour le pays et un attachement aux actualités de proximité. Il y a de l’émotion, de l’humour et de la bienveillance, avec parfois même un sens de la polémique. Il se compose un paysage riche et diversifié, mais respectueux du serment du Grütli, si je puis le dire ainsi. On est très curieux de ce qui passe chez nous. C’est peut-être cela le secret de la longévité du titre: être proche sans faire du sensationnalisme mais en s’intéressant quand même aux sujets complexes du monde, que ce soit la fin de la Seconde Guerre mondiale, la mort d’Audrey Hepburn ou la conquête spatiale!

- Vous avez choisi de présenter la série «Icons» du duo zurichois Cortis & Sonderegger. Pourquoi?

- Pour fêter les 100 ans de L’illustré, il semblait essentiel d’évoquer les plus grandes photos de presse, celles qui forgent notre mémoire collective depuis un siècle. La manière de Cortis & Sonderegger de reconstituer ces icônes en maquettes est extraordinaire. Ils mettent en scène ces clichés à l’aide de jouets et de décors bricolés qu’ils intègrent au cadrage. Et pourtant la magie opère. Ils ont par exemple reproduit en studio l’image spectaculaire de l’évacuation par hélicoptère de l’ambassade des Etats-Unis à Saïgon en 1975… Et récemment, lors de la récente évacuation de Kaboul, un photographe a réalisé sur le terrain une image quasi identique. Comme quoi, l’histoire se répète, et les images en sont les témoins.

- Comment s’inscrit votre festival dans ces débats?

- Il nous tient à cœur de former le regard du public, le sensibiliser, au travers des projets que nous présentons, à la diversité et aux pièges du langage photographique. Nous privilégions les artistes et photographes qui choisissent de témoigner des enjeux de la société en racontant des histoires, en affirmant la subjectivité de leur regard.

- Les particuliers qui publient des millions d’images chaque jour peuvent-ils quand même publier des icônes?

- En 2014, nous avions présenté dans une église à Vevey l’installation d’Erik Kessels qui avait imprimé tout le contenu publié en vingt-quatre heures sur le site de partage Flickr, soit 350 000 clichés anonymes. Il y avait cette surabondance et – en même temps – une immense pauvreté avec une dizaine seulement de sujets représentés: mariages, chats, géraniums, couchers de soleil… Tout le monde fait des photos mais… tout le monde n’est pas photographe!

- Les médias conservent-ils alors ce rôle d’imposer des images iconiques?

- Oui, car souvent les photos iconiques le sont moins par elles-mêmes que par la diffusion par les médias. Nous avons besoin de partager des marqueurs communs pour construire notre mémoire collective, notre identité. La photo est le seul espéranto qui a fonctionné. Il n’y a pas de communication plus puissante et efficace qu’une bonne image.

- Les photos signifiantes, qui les produit le mieux, les photojournalistes ou les artistes?

- J’aime penser que les artistes sont comme les poètes ou les écrivains: ils illustrent le monde. Le photojournaliste est sur le terrain et il documente le monde. Ce n’est pas pareil. J’ai toujours préféré la magie des livres pour enfants à la rigueur du dictionnaire. Mais évidemment que ce qui me passionne en photographie, c’est sa diversité et sa capacité à évoluer avec son temps, à l’anticiper. Et ce que nous avons en commun avec L’illustré, c’est la conviction que la photographie révèle mieux que n’importe quoi d’autre l’évolution de la société… Le temps passe, les images restent.