Bonjour,

«Le «Gastongate» est né en Valais»

Ami de Franquin, l’ex-producteur de la RTS Christian Mauron est catégorique: si, de son vivant, le génial dessinateur belge a cédé les droits de Gaston Lagaffe, dont la poursuite des aventures est aujourd’hui contestée par sa fille, c’est à cause du blocage d’un autre de ses chefs-d’œuvre, «Les Tifous», par la Banque cantonale du Valais. Récit d’un pitoyable gâchis.

Christian Rappaz

Après une longue panne de créativité, souffrant de dépression, André Franquin, ici dans son atelier de l’avenue Van Becelaere, à Bruxelles, s’amuse comme un «Tifou» en dessinant son nouvel univers, avec un enthousiasme juvénile, dit la chronique de l’époque.

Bruno KellenbergerGaston Lagaffe est de retour. C’est cette petite phrase, lâchée le 17 mars dernier par Stéphane Beaujean, le directeur éditorial des Editions Dupuis, au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, qui a mis le feu aux poudres. Depuis, le torchon brûle entre Isabelle Franquin, la fille et héritière unique du dessinateur, et la maison d’édition de Charleroi, qui entend(ait) ressusciter le garçon en espadrilles.

Brève genèse. Propriétaire du personnage depuis 2013, Dupuis prévoyait de sortir en octobre prochain le 16e album du célèbre gaffeur, vingt-six ans après le dernier opuscule signé par Franquin. L’éditeur, tombé dans le giron du géant franco-belge Média-Participations en 2004, devait tirer 1,2 million d’exemplaires du «Retour de Lagaffe», puis produire un nouvel album tous les deux ans. A condition, bien sûr, que le dessinateur québécois Marc Delafontaine, alias Delaf (48 ans), à qui il a confié le crayon, assure la cadence.

Sauf que, dès l’annonce de l’opération, Isabelle Franquin s’y est vertement opposée au motif que son père, décédé en 1997, a toujours exprimé sa volonté de ne pas voir Gaston lui survivre. Après un premier round juridique musclé, au cours duquel les deux parties se sont rendu coup pour coup, Dupuis a décidé de «suspendre» son projet jusqu’en 2023. D’ici là, la justice belge aura sans doute démêlé ce sac de nœuds et tranché dans le vif. On y reviendra.

>> Lire aussi: BD, l’incroyable vitalité d’un art riche en promesses (édito)

Cocréateur des «Tifous», le Vaudois Christian Mauron, ancien producteur d’émissions consacrées à la BD à la RTS, a conservé chez lui, à la vallée de Joux, quelques planches dessinées par son ami belge.

DR

Cocréateur des «Tifous», le Vaudois Christian Mauron, ancien producteur d’émissions consacrées à la BD à la RTS, a conservé chez lui, à la vallée de Joux, quelques planches dessinées par son ami belge.

DRBien. Mais en quoi ce «Gastongate» éthico-financier qui se déroule entre Bruxelles et Paris concerne-t-il le Valais? A l’heure où le monde du neuvième art s’écharpe autour de la question du respect du droit moral et des droits patrimoniaux que brandit l’héritière, c’est du côté des raisons qui ont poussé son génial papa à céder son œuvre majeure à un homme d’affaires bruxellois proche de la famille, Jean-François Moyersoen, en 1992, qu’il faut chercher la réponse. Car au-delà de la polémique actuelle, comment expliquer que celui qui a donné vie à «Spirou et Fantasio», à «Modeste et Pompon», au «Marsupilami» ou aux «Idées noires», pour ne citer que ses œuvres les plus connues, ait été contraint d’abandonner son personnage culte alors que celui-ci surfait sur le succès depuis le début de la série, en 1957?

>> Lire aussi: La BD est née en Suisse romande

En 1974, l’artiste (à gauche), Christian Mauron et le photographe vaudois Yvan Muriset, dans le jardin de la maison familiale des Franquin, à la rue des Marcassins, à Bruxelles.

DR

En 1974, l’artiste (à gauche), Christian Mauron et le photographe vaudois Yvan Muriset, dans le jardin de la maison familiale des Franquin, à la rue des Marcassins, à Bruxelles.

DRD’abord admirateur du dessinateur avant de devenir son ami, au milieu des années 1980, Christian Mauron, ancien producteur à la RTS, lève le voile pour «L’illustré». Pour le retraité, qui a produit plus de 300 émissions dont une bonne partie consacrée à la bande dessinée, il ne fait aucun doute que c’est la mort des «Tifous», un nouvel univers qu’il avait imaginé et proposé à Franquin, qui a condamné ce dernier à se séparer du plus maladroit des garçons.

Reprenons. Bien qu’il soit trop modeste pour le dire, c’est lui, Christian Mauron, qui a relancé celui qui trône au panthéon de la BD, en panne de créativité et souffrant de dépression à cette époque. Surmené, affecté de voir le monde des affaires accentuer son emprise sur le neuvième art et, surtout, très exigeant avec lui-même, Franquin, alors âgé de 65 ans, semblait même avoir tourné la page. «Lui qui, des décennies durant, livrait un gag de Gaston par semaine n’en produit que douze en 1981, onze en 1982, un seul entre 1983 et 1985, puis quatre en 1986», rappelait notre confrère «Le Monde» il y a quelques jours.

C’est justement en 1986 que Mauron soumet son projet à son ami. «Je m’en souviens comme si c’était hier. André (Franquin, ndlr) n’était plus le dessinateur joyeux, créatif et productif que j’avais connu une douzaine d’années auparavant. Lorsque je lui ai parlé des «Tifous», il m’a répondu «Oh là là, c’est beaucoup trop gros pour moi. Je vais y réfléchir, mais cherche déjà quelqu’un d’autre. Moi, je ne pourrais assurer que le quart du boulot, et encore...» Le Vaudois rentre à la vallée de Joux un peu penaud, bien que Franquin le rappelle pour lui demander un descriptif détaillé de l’univers qu’il conçoit. Un tournant. «Tout s’est passé comme si ce document avait provoqué un déclic. Quelque temps après, j’ai retrouvé un Franquin requinqué, métamorphosé même, qui m’envoyait les premiers dessins», se souvient Christian Mauron. Trois mille suivront jusqu’en 1989. Une production «pachydermique», comme on dit dans le milieu.

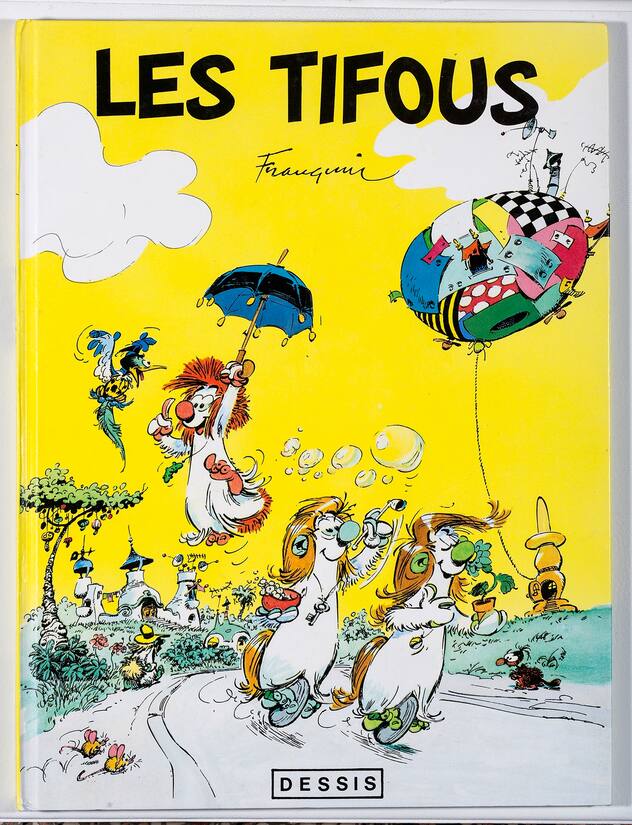

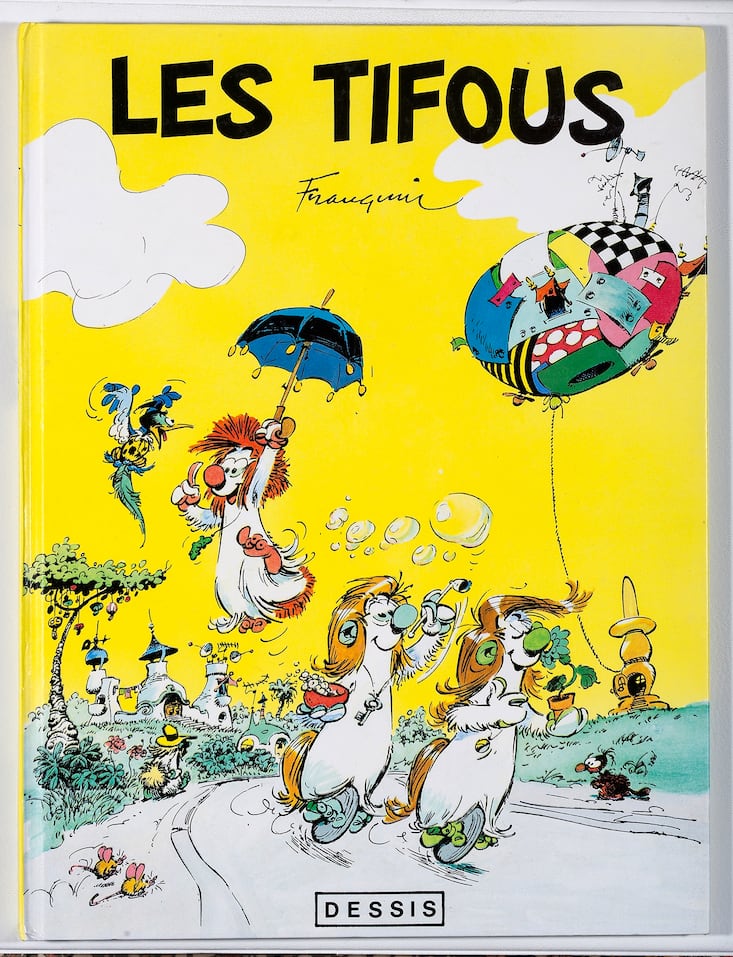

«Je garde en mémoire cette phrase de Liliane, son épouse, qui m’avait dit: «Avant «Les Tifous», je voyais toute la journée André assis dans un fauteuil, les bras ballants. Maintenant, je ne le vois plus. Il dessine pratiquement jour et nuit. A tout prendre, je préfère ça.» Un revirement confirmé par un article de Numa Sadoul, une référence dans le domaine, publié en septembre 1989 dans «Les cahiers de la BD». Sous le titre «Franquin s’amuse comme un Tifou», Sadoul écrit: «Embarqué par son ami Christian Mauron, André Franquin s’est lancé à corps perdu, avec un enthousiasme juvénile, dans la confection de ce nouvel univers.» Puis, plus loin: «Il n’a pas fini de crobarder, ni d’approfondir la cohérence de ce monde fabuleux des «Tifous», qui peut faire songer à celui des Schtroumpfs à la puissance «frappadingue». Attention: cela vaut de l’or, c’est inédit et c’est beau!» conclut-il.

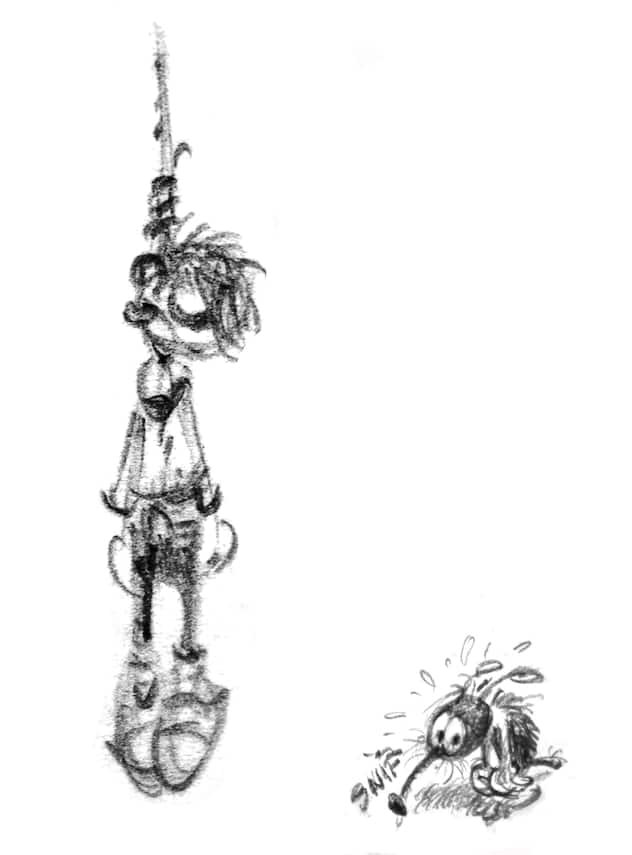

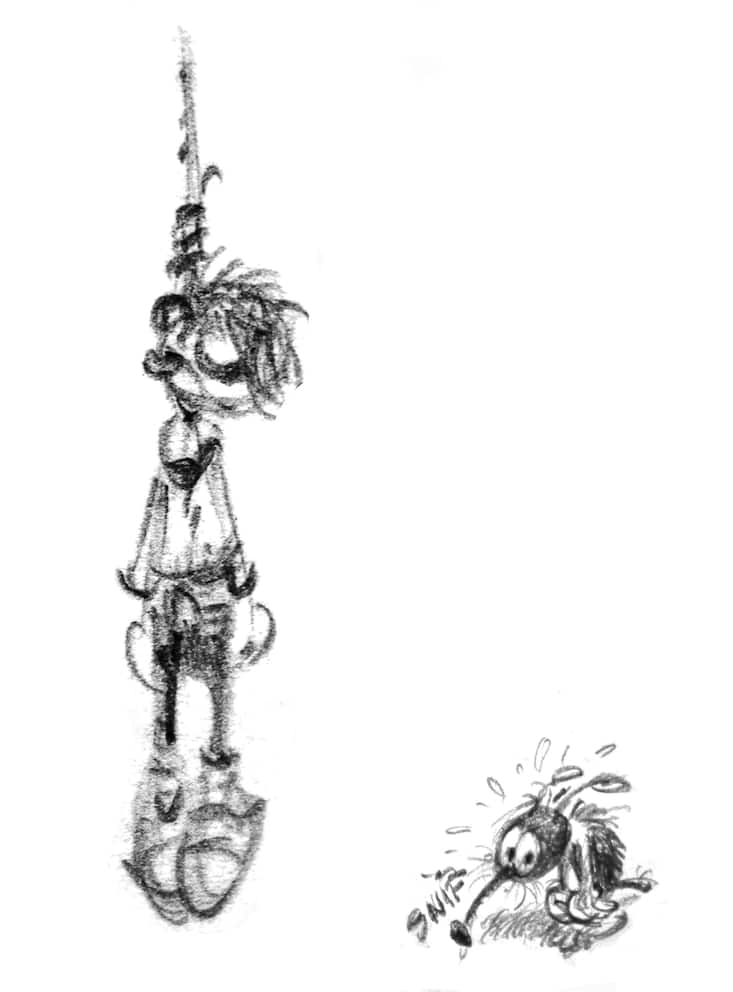

Alors que «Les Tifous» sont morts-nés, le dessinateur enverra à Mauron ce dessin de Gaston, mort au bout d’une corde.

Franquin

Alors que «Les Tifous» sont morts-nés, le dessinateur enverra à Mauron ce dessin de Gaston, mort au bout d’une corde.

Franquin>> Lire aussi: Zep: «Je ne renie aucun de mes 53 livres»

De l’or. C’est ce qui est en effet promis au duo helvético-belge. Le jackpot quasi garanti puisque, cerise sur l’énorme gâteau qui prend forme, Franquin, réfractaire jusque-là à toute adaptation de ses personnages en dessins animés, prend tout le monde de court en proposant de le faire avec «Les Tifous»: 78 épisodes de quatre minutes. Pour commencer. Des pré-contrats sont signés avec les plus grands distributeurs de la planète: Warner Bros., 20th Century Fox, qui s’occupera du merchandising.

Reste un «détail», une paille pense-t-on, en regard des futures retombées de l’opération: financer le premier lot de dessins animés. C’est là que les choses s’enveniment. Précisément, lorsque Mauron fait appel à l’homme d’affaires et financier valaisan Jean Dorsaz, acteur important de l’économie romande à cette époque. Qui s’engage pour 6 millions de francs. «Cela s’est fait sur une poignée de main, dans son bureau, à Fully, à 6 heures du matin», se souvient le Combier.

Malheureusement, rien ne se passera comme prévu. Pire, début 1991, la planète «Tifous» explose, emportée par les déboires de son bailleur, dont l’empire s’effondre. «Ajoutez-y des manœuvres contraires au bon sens et même parfois au droit de la Banque cantonale du Valais, dont Dorsaz est à la fois le débiteur et l’allié, et vous aurez les raisons de cette mort prématurée, insensée et scandaleuse», analyse Mauron, encore amer. Rien n’y fait. De recours en procédures, «Les Tifous», que les médias belges appelleront «les enfants cachés de Franquin», restent enfermés dans les coffres de la banque. Jusqu’en 1998, où leurs droits sont restitués en grande partie à Liliane Franquin et le solde à Christian Mauron.

«Sans André, décédé un an auparavant, non seulement la production était arrêtée, mais leur exploitation devenait impossible. Le mal était fait. A jamais. La banque a laissé «Les Tifous» à l’état de ruine», accuse le Vaudois, étreint par l’émotion, vingt-cinq ans après les faits. Contacté, l’établissement a répondu en trois lignes. «Une convention a été établie en 1998 avec Monsieur Christian Mauron concernant la cessation des droits des «Tifous». La Banque cantonale du Valais n’est plus propriétaire de ces droits depuis cette date. Pour la BCVs, ce dossier est réglé depuis de nombreuses années.»

Ce à quoi devait ressembler la BD des Tifous.

DR

Ce à quoi devait ressembler la BD des Tifous.

DRFranquin, qui n’a pratiquement pas été payé pour son énorme travail, est laminé par ce dossier judiciaire. Au cours d’un procès fleuve qui durera dix ans, il est de surcroît accusé de posséder des comptes cachés en Suisse et se retrouve sous la menace d’un redressement fiscal d’un montant faramineux. Aux abois, bien que ce délit présumé s’avère au final sans fondement, atteint dans sa santé, l’artiste sera contraint de vendre les droits d’exploitation de «Gaston Lagaffe». Un malheur qui fait le bonheur de Jean-François Moyersoen, déjà propriétaire des droits du «Marsupilami» via sa société monégasque, Marsu Productions.

Juriste de profession, mais connu comme expert diamantaire et propriétaire d’une des plus belles collections d’automates d’Europe, Moyersoen endosse le costume du sauveur providentiel. Pas pour Mauron. «Il a surtout su être au bon endroit au bon moment», assène ce dernier, en affirmant que le dessinateur ne se serait jamais séparé de son œuvre phare sans l’épisode des «Tifous». «Cette affaire l’a tué. Au sens propre du terme», estime le Vaudois, en nous tendant un dessin de Gaston, pendu au bout d’une corde, que Franquin lui a envoyé pendant le procès. «Il m’en a envoyé un second, quelques jours plus tard, qui ne sortira jamais de mon tiroir, le montrant lui-même, gisant au pied de son bureau.»

Vingt-cinq ans après, Isabelle Franquin se bat désormais pour imposer les dernières volontés de son père: ne pas faire revivre «Gaston» sous les traits d’un autre. Un combat louable, mais que le dessinateur lui-même estimait perdu d’avance en 1986 déjà. «Je voudrais beaucoup, si demain je me fais écraser par un autobus, que l’on ne reprenne pas «Gaston». Seulement, les dernières volontés, tout ça c’est très gentil, mais une fois qu’un gars est mort, c’est fini, on s’en fout!» confiait-il dans une interview donnée au «Saucysson Magazine», petite gazette satirique de Liège. Cité par «Le Monde», Stéphane Beaujean assure pour sa part qu’il existe des conversations privées dans lesquelles Franquin confie que «Gaston» pourrait finalement être repris si l’on trouvait le dessinateur capable de le faire bien et que le droit moral, mais également éthique et artistique de l’auteur, soit respecté. Des conditions couchées noir sur blanc dans le contrat racheté par Dupuis à Moyersoen en 2013.

Spécialiste des droits d’auteur, l’avocat lausannois Philippe Gilliéron se garde bien d’anticiper le verdict de la justice belge. Et pour cause. «Difficile d’avoir un avis tranché sans consulter le dossier. Cela étant, si cette clause figure réellement en ces termes dans le contrat, elle me paraît recevable. En l’espèce, lorsque le droit moral et ses composantes ne sont pas respectés, la nouvelle œuvre est en effet considérée comme une simple reproduction. Du plagiat, en somme, détaille le juriste. Quoi qu’il en soit, la sentence résultera forcément d’une interprétation, puisque les juges devront estimer si l’œuvre de Franquin est dénaturée ou pas. Quelle que soit leur décision, cette affaire n’en restera pas là», prédit-il.

Du côté des Editions Dupuis, on se dit serein. «Nous avons en tout point respecté l’œuvre. Le dessin de Delaf s’inscrit dans l’esthétique de son créateur», plaide Julien Papelier, leur président. «Qui oserait s’amuser à refaire des chansons des Beatles?» lui rétorque Isabelle Franquin dans «Le Monde». La justice sera-t-elle sensible à sa musique?

>> Lire aussi: Enrico Marini, le bédéiste qui a dessiné Batman